德里达的转变

作者:薛巍(文 / 薛巍)

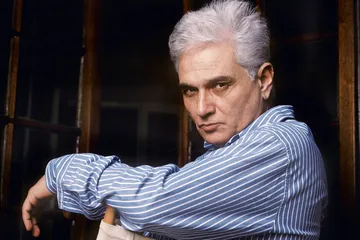

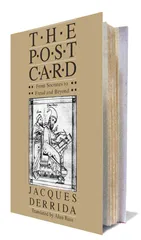

( 德里达和他的著作《明信片》 )

( 德里达和他的著作《明信片》 )

解构逻各斯中心主义

1976年,德里达在日记中写道:“不认识我的人、没读过、没弄懂我写的其他东西的人,会对这些笔记视而不见、听而不闻,他自己却会觉得他很容易就懂了。”他警告未来的传记作者,不要以为能通过读他的日记来了解他。他担心有朝一日,日记会优先于他的哲学著作,读者借此越过他有意在他和读者之间设立的障碍。他认为,理解是掌握了某种东西的错觉。在他看来,语言所说的比我们希望用它说的要多,它有削弱甚至反对自己的倾向,没有哪种最终解放能通往一个清晰、透明和理解的乌托邦。

贝涅·彼特毕业于巴黎第一大学哲学系,后在高等社会科学院师从罗兰·巴特。为了写德里达传,采访了100多位德里达的友人和同事。他还得到了德里达遗孀的配合。但他的主要资料来源是德里达自己的著作,大约80本书,以及书信和日记。彼特把德里达的专业著述跟他的书信和日记相互说明,从中能看到他的多个侧面:他是一个忠实的朋友、一个不负责任的勾引家;他批评教条主义者;他讨厌宗族主义,但因为需要受到崇拜,最终他领导了自己的学术宗族。

德里达就读于巴黎高师时,他的老师们经常抱怨说他们看不懂他的论文:福柯不知该给他打A还是F,他的导师阿尔杜塞认为他关于胡塞尔的论文表明他已经“像雅典娜一样,全副武装,还戴着头盔”,他缺少的只是“一点朝气,以及年轻人的活泼”。1968年,他出版了三部著作,等于向结构主义宣战:研究胡塞尔的《声音与现象》、论文集《书写与延异》和他的名著《论文字学》。很少有人通读过令人生畏的《论文字学》,但它获得了惊人的威望,一年后,其封面出现在了戈达尔的电影《快乐的知识》中。《论文字学》谈的是什么呢?一部美国小说中的人物说:“如果说它谈了什么,它谈的是不要再认为书籍要谈点什么。”

在这三部书中,德里达提出,西方思想从柏拉图到卢梭和列维·施特劳斯都徒劳地陷入一种幻想,以为语言能使我们进入语言、比喻之外的现实,语言能给我们提供一种直接体验真理和存在的在场。连形而上学激进的批评者海德格尔都没能逃脱这一陷阱。德里达认为,这种幻想是西方长期的逻各斯中心主义造成的,以为更加优越的口语保存了在场,文字成了危险的补充。跟声音相比,文字是次级的、寄生的甚至是骗人的。

德里达不仅想把文字从声音的压迫中解放出来,他还想证明声音也是一种文字,是指称不在场事物的方式。如果说逻各斯中心主义是在场的形而上学,他提出的是不在场的诗学。他把语言学家索绪尔的理论极端化。索绪尔认为,词语的意义源自它跟其他词语的差异,而非源于它的指示物。德里达进一步提出,意义取决于延异,我们说的、写的东西的意义总是不可判定的,还没定型就又在延异的过程中消散了。

德里达首先说明某两个对立的语汇是有等级差别的(声音与文字),接着指出这种等级高下之分是可以逆转的,占主导地位的(声音)依赖于甚至是附属者(文字)的一个类别,最后提出一个新的概念(延异)来打乱既有秩序,这三个步骤是解构的典型策略。德里达会排斥对解构的这种描述,就像他拒绝称之为一种批判、一种方法一样,他拒绝给出解构正面的定义,因为这样做就会赋予它一种身份,从而像其他东西一样遭到解构。解构是一个在文本中实践时可以显示自身的过程。

德里达在他的著作中讨论了许多对范畴,如善和恶、黑暗和光明、内和外、理性和疯狂。列维·施特劳斯等结构主义者认为,这些成对的范畴是组织我们对世界的认知的工具,但德里达展示了它们在西方经典中是如何自我消解的。如果如德里达所说,我们的主观性是由语言来建构的,那就得放弃稳定、统一的自我这种观念。自我跟上帝、斯宾诺莎的实体、黑格尔的精神、海德格尔的存在、列维·施特劳斯的结构一样,都是我们为了逃脱延异、找到一个锚而设计出来的。我们最好放弃对基础和上帝之类的搜寻,接受无中心、流变的状况。

德里达的朋友和敌人

保罗·德曼在耶鲁大学创建了一个后结构主义的批评学派,还成了德里达最亲密的朋友。他说卢梭是德里达的假想敌,因为卢梭在著作中解构了逻各斯中心主义,对此德里达会说文学名著都会解构自身。分析哲学的哲学家们指责德里达是虚无主义、蒙昧主义,只有理查德·罗蒂是个例外,他认为德里达跟维特根斯坦一样,是体系化思想的破坏者,用反讽、戏仿和警句颠覆主流哲学为他们的主张寻找基础的努力。德里达的寓言令文学激进主义者欣喜若狂,一位马克思主义的追随者说,德里达区分的声音和文字是资产阶级与无产阶级的类比,为了争取更多的追随者,德里达也跟着女权主义者一道谈论男性中心主义。

德里达本人拒绝阐述他的政治立场,他认为自己是左派,但让选择阵营,就是对解构主义者第一原则的背叛,对怀疑论的放弃。他说巴黎的学术圈勾心斗角、壁垒森严,他是要小心一点。拉康听说德里达要录取一个研究弗洛伊德的拉康主义者,他对德里达说:“你受不了我已经说了你想说的话。”拉康后来想道歉,亲切地把德里达的手放到他油腻腻的手掌中,但后来又在讲座中说出他们私下的谈话,德里达一直都没有原谅他。

德里达在他第一篇重要的论文中批评了他以前的老师福柯,他说福柯严重地误读了笛卡儿的一段话,这一错误是致命的,福柯想让疯狂为自己说话,这在理性文字的统治下是不可能的,就好比反殖民革命只能通过采纳西方的价值观、文字、科学、技术和武器才能解放自己。这篇文章令福柯很惊讶,他感谢德里达说:“只有瞎子才会觉得批评你的人太严厉。”多年后他报复了一下,说解构不过是一种微不足道的教学法。

德里达写过一篇很长的文章批评列维·施特劳斯的《忧郁的热带》,说他是一个多愁善感的卢梭主义者,急切地要保护以声音为基础的部落,以免他们被文字社会腐化。列维·施特劳斯说:“你对我的文本审查得够仔细的?只有斯宾诺莎、笛卡儿、康德的文字才配得上这种仔细。”

1981年12月,德里达前往布拉格去支持那里的异议分子。在他即将返回巴黎时,他遭到了逮捕,他的行李中被人放了毒品。在受审6个小时后他被送进一间黑暗的牢房。在密特朗政府的干预下,他被释放。这惊心动魄的一夜让德里达感到自己很脆弱。他一直没在法国得到显赫的教职,更令他感觉受到排斥。在美国约翰·霍普金斯、耶鲁、加州大学、纽约大学任教时他感到很愉快。他在美国成了明星,没读过胡塞尔和黑格尔的学生也开始反对在场的形而上学。

在布拉格被逼着供认、感到有罪,这使德里达对秘密问题更加着迷。他说:“如果没有保持秘密的权利,我们就生活在专制之下。”他自己最大的秘密是他跟哲学家西尔维安·阿加辛斯基始于70年代初的婚外情。他妻子知道他的诸般风流韵事,但他不希望别人尤其是他儿子知道。德里达1980年出版致匿名情人的情书《明信片》时,他17岁的儿子皮埃尔非常沮丧,他不再读他父亲的书,还搬出去住,并改了他的姓。1984年阿加辛斯基怀孕并坚持要生下孩子,二人的关系终止了。阿加辛斯基后来生下一个男孩,并嫁给了政治家若斯潘。2002年若斯潘竞选总统时,这一故事被披露出来,德里达接受采访时说他没有心情投票。当若斯潘在首轮投票中得票排在第三时,阿加辛斯基打破沉默,说希望德里达第二轮投票时心情能好点儿。若斯潘当上总理后,阿加辛斯基批评德里达所说的对非法移民无条件的好客:“没有比好客更需要条件的了。无条件是满足漂亮的灵魂对绝对和纯粹的渴望。但这样做就是放弃思考现实。”

1987年,保罗·德曼被爆出“二战”期间给亲纳粹报纸写过100多篇文章。德里达写了一篇长文为他的朋友辩护。《伦敦书评》说:“德里达没有谴责他的朋友是因为他更关心他自己而非保罗·德曼的战争,对保罗·德曼的攻击被他看作解构遭到的一系列攻击的最新案例。他感到自己在全线开战:分析哲学家认为他是一个学术骗子,哈贝马斯说解构是海德格尔式的非理性主义。”对于他对保罗·德曼事件的反应,他从没表示悔意,但在他生命的最后20年,他变成了另一种哲学家,一个对全球事件做出反应的伦理学家,他更多地谈到列维纳斯和本雅明而非海德格尔。他说解构总是跟正义有关。他仍在解构,但乔伊斯式的游戏精神减弱了,开始关心更严肃的话题:对他人的责任、记忆、民主、全球化及其不满,以及主权。他提议欧洲要对他者开放,要意识到自己专制、屠杀和殖民的罪行,愿意对抗美国的霸权。 德里达论文字学转变