马山调查:复杂的营养餐

作者:王鸿谅(文 / 王鸿谅)

( 味道寡淡的白菜肉汤很难勾起食欲,可忠党小学的孩子们却狼吞虎咽吃得香甜。人均3元的营养餐已经比他们惯常吃的黄豆焖饭好了很多

)

( 味道寡淡的白菜肉汤很难勾起食欲,可忠党小学的孩子们却狼吞虎咽吃得香甜。人均3元的营养餐已经比他们惯常吃的黄豆焖饭好了很多

)

开饭

一望无际的山,平地惊雷般冒出来,坡路接着弯道,房子零星散布,人烟寂寥。说话间路边蹿出一只公鸡,昂扬无惧地踱开,前方是至少45度角的大下坡,深吸一口气开下去,忠党小学就在坡脚。距离加方乡集市不过十来公里的山路,汽车颠簸了半小时。

大灶、大锅、大铲,站在氤氲烟气里忙碌的蒙幼江却是个瘦弱身影。十来平方米的旧平房,隔成里外两间,里间占1/3,靠墙并排支着两口灶台,一个蒸饭,一个炒菜,柴火一烧满屋烟熏。屋顶石棉瓦和墙之间留着缝隙,还间隔着掏走了几块砖,烟能跑出去,光也能漏进来,只是太微弱,敌不过烟熏四壁的昏暗。还是外间门窗敞亮,沿侧墙摆了两排旧式双人课桌,用来切菜和分餐,同一款的不锈钢饭碗已经挨个摆好,135个,刚好是忠党小学从一年级到六年级的全部人数。

米由学生自带,上课前自己用饭盒装了兑好水,扣上盒盖放到厨房的蒸饭桶里,一个直径1米左右的圆柱形铁皮桶,类似蒸锅的原理,靠水蒸气的热量把饭盒里的米煮熟,大概要两小时,熄火后,桶里的余热可以让饭盒降温又不至于冷却。蒙幼江每天都是先把饭蒸上,再洗洗切切开始做菜,全部忙完,刚好第四节下课。当天的午餐原料是白菜和肉,他分了两锅,先炒肉,用脸盆一样的大菜盆盛出来,平均分配到135个碗里,每碗三四块,拼在一起最多三指宽。接着是白菜,切丝下锅翻炒再加水煮开,一样端出来平均分配。汤汤水水的都算上,每个碗也只能盛半满——人均3元的菜金,在马山县加方乡忠党村这种闭塞山区,按照当地物价,全部放到饭碗里,也就是这个水准。

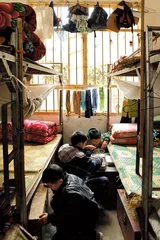

孩子们排着队过来领饭菜,先到蒸饭桶里拎出自己的饭盒,再从桌上拿走一碗菜,回到各自的宿舍。忠党小学的寄宿比例很高,135人里有120人住校,可是校舍有限,女生宿舍占了一大一小两间平房,男生宿舍干脆搬进了教学楼,占用了一楼的一间大教室。三间宿舍都一样,高低床挤占了全部空间,只留下狭窄的过道以供出入。孩子们唯一的“家具”就是各自的小木箱,平时塞在床底,拉出来就成了饭桌,他们放下饭盒和菜盆,三三两两凑在一起,就蹲在地上吃起来。聚在一个木箱边的孩子,通常都来自一个家族,哥哥姐姐们很自然地承担起照顾弟妹的义务,还把自己碗里的肉匀出来分享。

( 下课了,孩子们排着队到厨房领饭菜,先到蒸饭桶里拎出自己的饭盒,再从桌上拿走一碗菜

)

( 下课了,孩子们排着队到厨房领饭菜,先到蒸饭桶里拎出自己的饭盒,再从桌上拿走一碗菜

)

实在很难勾起食欲的白菜肉汤,孩子们却狼吞虎咽吃得香甜,就着一片菜叶,也能吃下一大口饭。局外人很难体会的幸福感,基于他们之前的日常生活。在营养改善计划之前,孩子们的一日三餐都是自备,学校只负责提供蒸饭的大锅,连柴火都由学生自备。每周家长准备什么样的口粮,他们就吃什么。早餐通常是被忽略的选项,中餐和晚餐,是一成不变的黄豆蒸饭,就是把带来的米和黄豆一起放到饭盒里,加一点盐,放适量的水一起蒸熟。冬天有条件的家庭还能带些腊肉和腌菜,到了夏天,这些食物几天就会馊在木箱里。

撤点并校的政策在整合教育资源的同时,其实也带来了新问题,就是孩子们生活方式的变化。原本由家庭承担的衣食住行问题,不得不由学校来接手。不管家长们情愿与否都没有选择,如果不能举家迁徙到学校附近住下,就只能接受现实,一周7天,在校的5天只能当看不见。其实剩下的两天也好不到哪去,持续的外出务工潮影响下,村庄里只剩下一个又一个空巢家庭,地里的农活都留压在老人肩上,他们哪里还有精力仔细照看年幼的孙辈,也就是下地之前煮上一大锅粥,由着孩子们胡乱地吃上几口。

( 林圩镇一中早就具备标准化的食堂,推行营养改善计划就简单得多,有不同需求的学生还可以通过餐票购买其他菜品

)

( 林圩镇一中早就具备标准化的食堂,推行营养改善计划就简单得多,有不同需求的学生还可以通过餐票购买其他菜品

)

根据中国发展研究基金会2011年发布的《中国农村贫困学生营养状况调查报告》,在广西、云南等西部贫困地区,13岁的男学生和女学生的体重,分别比全国农村平均水平低10公斤和7公斤,由于营养摄入严重不足,学生的生长迟缓率达到12%。这个数据比例放到忠党小学一点也不夸张,全校找不出一个胖孩子,全都是干巴瘦小的模样,六年级的学生,个头看起来还不如城市里二三年级的孩子高。

摸索

( 忠党小学的学前班和一、二年级的学生加起来总共60人,平时都挤在一个教室里上课

)

( 忠党小学的学前班和一、二年级的学生加起来总共60人,平时都挤在一个教室里上课

)

农村学生的营养不良,并不是新问题。相关的调研和呼吁,好几年前就开始了,只不过在农村教育轻重缓急的排序里,刚刚逐渐获得重视。在广西,最早由政府牵头致力于改善学生营养的地方是柳州。南宁马山县教育局副局长蓝星勇告诉本刊:“柳州2008年就开始由地方财政出钱,在全市范围资助农村贫困地区的寄宿生,搞学生营养午餐,反响很大,他们实践了一段后,南宁市的领导去视察,觉得模式很好,2011年就把学生的营养午餐计划列为十大为民项目之一,南宁市的6县6区里,3个县被列为试点,马山是其中之一。”

南宁的试点政策是“全覆盖”,“不分寄宿和走读,3个试点县,只要是义务教育阶段的在校生,全部纳入进来,12万在校中小学生成为受益者,确定下来的补助标准是每人每天2.5元”。蓝星勇2010年底从组织部调至教育局,刚好赶上了新政策的出台,他记得很清楚,“南宁市做了明确要求,营养餐不能用‘蛋奶计划’替代,必须让学生吃上热饭”。马山县摸底调查的结果并不乐观,汇集到蓝星勇手里的数据是这样的:“整个马山县,必须被纳入营养改善计划的学校共有360所,学生5.4002万人。其中,21所初中虽然有学生食堂,但设备不完善;146所村小只有37所有简易食堂;193个教学点没有一间食堂。”

( 宿舍里孩子们唯一的“家具”就是各自的小木箱,平时塞在床下,拉出来就成了饭桌

)

( 宿舍里孩子们唯一的“家具”就是各自的小木箱,平时塞在床下,拉出来就成了饭桌

)

可是领导们拍了板下了令,也断绝了变通的可能,教育系统自然再不能缩回去。“怎么办,只能从厨房开始。”蓝星勇说,“针对学校食堂紧缺的问题,马山县的解决方案是县政府投入、学校自筹和吸收社会援助等多渠道筹资。陆续筹措的753万元资金包括市级资金91万、县财政158万、学校自筹354万、公司捐赠和社会资金捐助150万元。这些钱用于全县村级以上小学的简易食堂建设项目。目前已经有57个竣工验收、15个正在装修,其他的也在加紧建设。”

忠党小学应该属于“正在装修”这一类。校长蒙晗告诉本刊记者:“县里面拨给我们7万块修厨房,这些钱也就是勉强够用。”新食堂选址在与一间女生宿舍相邻的空地上,粉刷得白黄相间,隔出了料理间、买饭窗口和就餐区,颜色和格局都是按照教育系统的统一规划。只是屋子里空空荡荡的,什么东西都没添置。蓝星勇提醒记者注意的是,“我们并没有等到标准食堂都建设好了才开始,而是因陋就简,同步并行,新食堂完工之前,孩子们同样可以吃上饭”。“一刀切”的政策下去,学校没有任何讨价还价的余地,用蒙晗的话说,就是“上头的命令下来了,我们必须克服各种困难完成任务”。

( 南宁市的3个试点县,共有12万在校中小学生成为营养改善计划的受益者

)

( 南宁市的3个试点县,共有12万在校中小学生成为营养改善计划的受益者

)

完成任务的方式各种各样。以前就有标准食堂的学校,比如林圩镇一中,一切照旧,不过是把中餐变成2.5元标准的免费餐,有不同需求的学生,也可以通过餐票购买其他菜品。经济宽裕的学校,可以请校工帮忙,只不过每月800元的价格也换不来多少服务,除了洗菜炒菜做饭,买菜分菜分饭的事情,还是要各班老师轮流义务当值,比如白山镇的内学小学、林圩镇的兴隆小学。至于忠党小学这种,属于条件最差的那一类,所有的事情,必须由老师们亲力亲为。

忠党小学的厨房是拿出一间宿舍改建的,它的左边是女生宿舍,右边是老师的办公室兼宿舍。这排平房是忠党小学最早的校舍,上世纪80年代全面重修过,90年代末新的三层教学楼竣工之后,这排房子就空出来做了办公用房。改建成本不高,蒙晗说:“修灶、接水管这些也就花了500块,就是买设备花了些钱,135个不锈钢饭碗,每个3块钱;一个消毒柜3000块,两个冰柜一共3300块。”买菜做饭,都由老师们自己来,新食堂竣工之前,这里的营养餐也就这样运转并持续下来。

困惑

135名学生的午餐,对56岁的蒙幼江来说,是项浩大工程。他并不是专业厨师,而是老师,1979年从南宁民族师范学校毕业,回到加方做乡村教师,从青春到白头,大半辈子一晃而过。几年前查出罹患脑萎缩,不得不离开讲台,学校体恤他,留他下来,工资照拿,但是转做一些打杂的零活。除了他,忠党小学还有10名老师,一个长年在下面的古立教学点,一个去年患了股骨头坏死病休,学校的教学人手就只剩了8个。做饭的事情,自然还是要落在蒙幼江身上。还好教务主任蒙炳桂分担了买菜的压力,他有一辆摩托车,骑半个小时就能到乡里的集市,一周去买两次菜,保证原料新鲜。蒙炳桂今年58岁,在山路上来回一次,学校给他的补助只有30元的油费。

忠党小学的老师们平均年龄超过55岁,最年轻的是校长蒙晗,47岁。乡村教师年龄老化是个普遍问题,整个加方乡,35岁以下的老师只有15个。乡村老师的职位实在没有吸引力,再加上大山闭塞,蒙晗说:“我们学校只有一台电脑,还没有网络,教育系统有什么新的文件精神下来了,电子化办公发邮件过来,我还得拿着U盘到乡上去拷回来,这种日子你们年轻人怎么可能待得住?”蒙晗说他自己就天南海北跑到很多地方打过工,“还去海南挖过几年矿”。辗转了一圈回来做老师,主要也是考虑家庭的稳定。现在他的女儿初三,儿子三年级,两个人都在乡上住校,为了照顾孩子,妻子干脆到乡上租了房子,还到加方中学找了个校工的活,月薪不到1000元。经济压力是这个家庭必须面对的问题,虽然是校长,因为职称并不高,蒙晗的月薪只有1700元。

月薪最高的是58岁的蒙树林老师,2500元。他是南宁民族师范学校的第一届科班毕业生,1973年入学,1976年毕业,然后老老实实回了家乡做老师,前10年在其他教学点,之后就一直留在忠党小学。忠党小学唯一的女老师蓝凤英是低他两届的师妹,后来成了他的妻子。学校里的老同事们,几乎都是校友。蒙树林夫妇的两个孩子,一个在南宁幼儿园当幼师,一个在南宁打工,孩子们从山里走了出去,在南宁扎下根来,也就只有逢年过节来看看他们,夫妻俩就把学校宿舍当成了家。他们才是真正习惯了山里的安静,守着一拨又一拨的娃娃们,心平气和。

只是,想想这些娃娃们的将来,再心平气和的老师们也会忍不住叹气。虽然九年义务教育的各项配套制度都在完善,“两免一补”的福利政策覆盖面也越来越广,但读书改变命运的故事,却越来越像久远的传说。别说他们这样落魄的村小,就是林圩镇一中的校长也忍不住感慨:“以前我们的教育质量,整个南宁都是有名的,考出去过好几个清华、北大的学生,现在,好多年都再没有过了。”

跟这些遥远又悲伤的前景空叹相比,能让孩子们吃好眼前的一顿饭,反倒是切实可行又让人有力量的事情。可惜,目前的补助标准只够一顿午饭,晚饭还是照旧黄豆焖饭。下午上课前,孩子们把兑好了水的饭盒再次拿进厨房,交给蒙幼江,他们在教室里咿呀诵读的时候,蒙幼江已经开始生火焖饭,想吃到稍稍有点滋味的热菜,要等到下一天了。

机遇

蓝星勇也没想到,地方财政支持下刚起步的营养餐,这么快会得到国家政策层面的应和。中央财政斥资160亿元的农村义务教育学生营养改善计划,从2011年秋季学期开始试点,680个贫困县市的2600多万名中小学生成为首批受益者。和南宁试点的唯一区别在于,国家定下的营养餐标准要高0.5元,每人每天3元。

为了把这项国家政策推行下去,2011年12月,教育部在重庆搞了一个西南地区的项目培训,蓝星勇也去参加了,除了各种技术性的培训和探讨,当然也有前车之鉴的警示和教训,“主要问题就是两条,一个是食品安全问题,另一个是经济问题,不仅要让学生吃饱吃好,也要专款专用把好账目关,杜绝腐败”。针对一些地方已经提前实施营养餐的情况,教育部提出的意见是“只能做加法,不能做减法”。蓝星勇说:“就是国家给的补助与地方财政补助并不是相互取代的关系,而是要锦上添花,3元钱只是最低标准,如果地方财政有余力,应该拉高这个标准。”

这笔由中央财政提供膳食补助,具体到马山县,已经到账的是758万元。这笔钱也让马山县教育系统有些困惑,钱是按照去年的报表给的,马山县登记注册的义务教育阶段学生是5.4002万名,但其中将近1万名是县城的学生。在南宁自己的试点里,试点县的学生不区分农村与县城,但在国家政策里,县城学生暂时被剔除在这项福利之外。“758万元说的是秋季学期50天的补助,可是我们怎么算都不对,按人头算,不足5.4万元,但是也比4万元要多,可能是考虑到政策刚开始执行,留出了一些资金空间,到期末多退少补吧。”疑问是,现在的标准到底是每天2.5元、3元,还是两者相加的5.5元?虽然领会了只做加法不做减法的教育部精神,马山县的教育系统还是有心无力,所有的钱都走的财政专户,他们没有什么发言权,只能有多少钱办多少事。从2012年的春季学期开始,整个马山县的午餐标准都按3元走,用的就是中央财政拨下来的这758万元。

虽然国家出台的营养改善计划并没有明确说这3元钱都是午餐补助,不过在现实操作里,约定俗成都成了午餐。3元钱实在是个太低的标准,分摊到三餐,什么也买不了,集中起来,也就勉强够一顿饭。选择午餐,很大程度上是出于一刀切的可操作性,并非所有的受助学生都需要寄宿,走读生没必要在学校吃晚饭。

从2011年5月开始的营养餐,让蓝星勇和教育系统的同事们感受最深的,就是那些看不见的成本。“每天2.5元或者3元的补助,真正想让孩子们都吃到嘴里,还需要投入远高于补助本身的成本,账面价格3元的一顿饭背后,是没有计算在内的厨房建设、水电、人力等一系列成本。”国家也意识到了这个问题,营养改善计划推行的同时,中央财政也拿出了专项资金针对农村地区校舍的薄弱环节进行改造,投入同样高达百亿元。只不过,再多的资金分摊下去,在这个人口高达13亿的国度里,还是显得捉襟见肘。这个时候,慈善与公益,就成了急需且必要的补充。

其实把营养改善计划所需要的成本都摊开算,公益与慈善可以介入的领域非常明确,或者每日餐费这个看得见的部分——国家标准的3元是最低标准,可以把这个标准提得更高;或者是背后那些看不见的部分——厨房建设、人力资本和健康生活理念的传播等等。甚至还有国家福利目前无法全覆盖的部分——非试点的穷困地区、县城所辖地的穷困乡镇,以及已经同样住校的学龄前儿童。同样以忠党小学为例,除了135名小学生,学校里还有一个学前班,11人,一部分同样住校,可是因为不属于营养餐的受益范围,学校也严格按照标准执行,没有任何变通,他们的午餐,只能从哥哥姐姐们那里匀出来。

令人疑惑的是,从中国青少年发展基金会的实践来看,作为一种公益产品,农村营养改善计划对于资金方来说,似乎依旧缺乏吸引力。中国青基会伙伴关系中心三部部长冯敏慧向本刊记者回忆:“2005年,国家义务教育‘两免一补’政策开始实施,青基会就注意到了农村学生的营养问题,我参与的调研从2005年3月开始,我们调查的广西、云南和河北的贫困县,孩子们的吃饭问题都不容忽视。回来后,我们就一直在琢磨,怎么推出一个有关营养的公益项目。可是因为奥运会的影响,那几年捐助方的重点都在奥运概念上。这期间我们也了解到有一些地方政府和民间资金在做营养改善的试点,比如蛋奶工程,但是,实践也证明,这些单纯的食品补充很难持续下去,而且会因为品种的单一性导致学生的抵触。”

好在这个局面正在改变,由青基会和九阳公司携手的“希望厨房”等一系列公益项目,在做更多的尝试,他们希望能以5万元的标准,给有需要的乡村学校,配置急需的厨房设备比如烧水机、蒸饭车等。任何项目的实施自然都有磨合期,厨房设备的采购里,也总是会出现各种匪夷所思的问题。如何把这个捐助理念,具体化为一个可实际操作的标准化公益产品,依旧还在摸索阶段。 营养餐马山复杂调查