可能立刻变成中国人

作者:陆晶靖(文 / 陆晶靖)

(

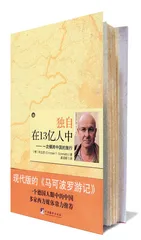

柯立思沿着318国道在中国独自旅行后写了本书,名为《独自在13亿人中——一次横跨中国的旅行》

)

(

柯立思沿着318国道在中国独自旅行后写了本书,名为《独自在13亿人中——一次横跨中国的旅行》

)

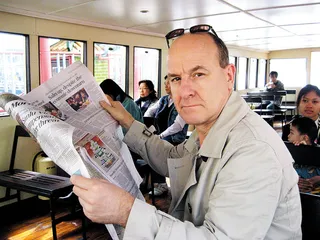

55岁的柯立思来自德国,他为自己的中文名字很是花费了一番心思。他的德国名字是Christian Schmidt,这名字太普通,为了避免重名,他又在姓和名中间加了一个字母Y。他想,“史密特”就是“秘密又特殊的历史”,这倒是符合他的性格,但“克里斯蒂安”在一个中国人听来可能成了“可立死颠”,这让他十分不爽。最后还是他的岳父帮他起了现在这个名字,不管怎么说,他的妻子是中国人嘛。

柯立思来中国之前,在德国最著名的讽刺杂志《泰坦尼克号》当了6年编辑,这杂志在中国知道的人不多,前身叫《对不起》,君特·格拉斯、马丁·瓦尔泽、埃里西·卡斯特纳和恩岑斯贝尔格这些德国大作家都为这份杂志写过稿。柯立思说,在这份杂志工作,也使他有了独特的眼光,看到什么他都能找出笑点。他们老是拿科尔开涮,现在轮到嘲笑默克尔。后来他成了独立作家,给德国前外长费舍尔写过传记,书出来后名字叫《我们是疯子》。

2003年,他跟随在投资银行工作的中国妻子去了新加坡,在那里住了两年,然后到北京住到现在。他平时给德国《日报》和《南德意志汇报》写专栏,这都是在德国非常有影响的报纸。2008年,他从上海启程,沿着318国道在中国独自旅行,那时候他只会说几句中文——现在也只会几句,其中包括他的名字。回来后他写了本《独自在13亿人中——一次横跨中国的旅行》,这本书在目录后面有一个声明,他是这么说自己的旅行的:

关于号称是第一个造访过中国的西方人马可·波罗是否真的来过中国,有些历史学家表示质疑。他们的观点是,在中国浩瀚翔实的史料中从来没有找到过他的踪迹,由此本书作者在这里郑重声明,作者本人确实到过书中所写的每一个地方……为了防止马可·波罗式的悲剧再次发生,作者每到一处,务必在住过的旅店里、经过的墙上、路过的桥边,甚至在珠峰的冰川下仔细地刻上了日期和以下一行字:“柯立思到此一游!”

首先他在上海一个区政府门口看了一会儿雕像,发现在雕像说明里区政府把自己形容成“Aggressive”。接着有人走过来向他亮出手表:“Armani clock.Very good.”他打算立刻离开上海,通过一次长途旅行把自己变成真正的中国人。他在九华山吸过地气,在意念中和菩萨打架,走到安庆寻太平天国不遇,途中还遇到有人向他行礼:“嗨!希特勒!”在武汉陪两个中国姑娘购物,在丰都向财神鞠了躬,和尚问他要100块钱,他很彪悍地给了10块钱就走了。他在重庆想起毛姆,在成都拜谒了杜甫草堂,觉得中国的文学史很奇怪,为什么诗人总是死后才受崇拜?他听佛教音乐,把六字真言听成了“O money money come”,向导游问路,导游告诉他这里叫“康巴人的康巴村”,听起来像是猪八戒说的“石头山的石头洞”。经过拉萨和珠穆朗玛峰的大本营,他最后来到了尼泊尔的加德满都,他觉得尼泊尔人一事无成,建议他们向中国学习,结果人家和他急了:“你凭什么这么说?在这儿只有中国人才这么说。”——这本书有一个完美的结局,终于有人觉得他像中国人了。

成为半吊子中国人之后一年,他终于可以向普通的德国人教点什么了。2009年,他写了一本《中国来信》,像是一本教人快速了解中国的读物,但其实还是一本讽刺散文集。他写了电梯司机、大山、王菲、上海人的地域歧视,甚至中国人最喜欢问的问题之一:“多少钱?”据他观察,中国的铁路系统可能是世界上最好的,因为每年过年的乘客相当于巴西全国的总人口,每一次春节都像一次战争。他被北京赤膊上街挺着啤酒肚的男人嘲笑,但随后居然有人说着德语来骂他。他感叹北京是个暴躁的城市,但依然会在某一天早上醒来忽然爱上它。

柯立思每次看到北京下班时堵车的样子,就庆幸自己没有买汽车。采访结束后我们走到路边,他把自行车的锁从路边的栏杆上解开,说,要不是这样,车就被偷啦,然后骑着车慢慢地回了他在东直门的家。

三联生活周刊:作为一个外国人,在北京生活最大的好处是什么?

柯立思:我之前在柏林生活过一段时间,柏林有很多美国人,不过他们和德国人之间很少有交往,我在北京却能经常遇到世界其他地方的人,我妻子是中国人,通过她我又认识了很多中国人。从这点上说,北京真是个国际大都市。我在新加坡也住过几年,但还是北京让我开阔了视野。

三联生活周刊:你在书里抱怨,北京人没有幽默感,可是你的书《独自在13亿人中》在中国反响很好。

柯立思:我现在不知道确切的销售数字,但我在当当网和一些“社区”看别人的评论,觉得还是有很多中国人喜欢这本书,我很高兴。我之前说过,我的梦想就是成为一个中国人,现在我还用中文出了一本书,我觉得我的梦想实现了,而且很高兴有人喜欢我的梦想。

三联生活周刊:英国作家麦克尤恩有一次在耶路撒冷领奖的时候说,这个城市缺乏闲谈。他的意思是,这个城市的人都很紧张。那你觉得北京人缺乏幽默感,这和紧张有关系吗?

柯立思:我觉得可能有两种幽默,一种只和某种语言关系紧密,而另一种是可以通过翻译传达的。我觉得北京人很爱笑,他们肯定有很多笑话。我的朋友里也有很多中文很好的人,他们去听相声也觉得很好笑,但这种幽默通常是由同音词、重音或者其他语言功能带来的,不是我说的那种幽默。西方人的幽默通常比较直接。我要纠正我在书里的写法,中国人或者是北京人是有幽默感的,这种幽默的机制可能和西方人不太一样。我在新加坡的时候,想象北京人可能是一副漫不经心、消沉甚至有时候有点粗野的样子,但总是很热心和诚实。我觉得这很像柏林人。如果让我比较各国的首都,最像北京的可能就是柏林。

三联生活周刊:许多中国人都对德国人有误解,觉得他们都很守时、很严肃。

柯立思:我在德国也听到有人说中国人现在都像机器人一样工作,结果来了一看,根本不是这样。用几个词来概括一个国家的人是很无知的做法,据我的观察,中国也有许多人的工作状态很放松。我家附近有一个健身房,里面有人打扫卫生,他们挣的钱不多,但有时候我想,这个工作倒很适合我,因为可以免费读各种报纸、杂志,时不时去游泳池泡一下,不忙的时候还能找个地方睡一两个小时,这种工作在德国可找不到。

三联生活周刊:你能介绍一下德国的讽刺杂志吗?

柯立思:德国最老的讽刺杂志是来自慕尼黑的《飞翔报纸》,1845年创刊,1944年停刊。巴伐利亚的首都慕尼黑在很长时间里一直都是德国讽刺界的中心。1896年德国出现了一本新的讽刺杂志,叫《没心没肺》,这本杂志也是在1944年停刊。“二战”之后《没心没肺》恢复了出版,最后一直坚持到1967年才彻底停刊。《泰坦尼克号》的前身其实在1961年就出现了,当时的名字叫《对不起》。英国的《笨拙》杂志在上世纪90年代初传入德国后,也产生了极大的影响,可以说是英国人帮助德国人建立了如今讽刺杂志的传统。德国有很多作家很擅长写讽刺文章,图霍尔斯基(魏玛共和国时期德国最著名的记者)、海因里希·伯尔(1972年诺贝尔文学奖得主)、卡尔·克劳斯(20世纪上半叶奥地利最著名的德语作家之一),但我想我还是得谦虚一点,更宽广的讽刺文学传统在盎格鲁-撒克逊世界。

三联生活周刊:在德国有什么话题是讽刺禁区吗?

柯立思:当然有,人们不能对大屠杀开玩笑。有个叫Horst Mahler的政客,这人70多岁了,崇拜希特勒,他因为否认大屠杀,被判了十几年徒刑。讽刺的是,他年轻的时候极左,后来又极右。

三联生活周刊:你在《中国来信》里用拼音教了德国读者几句实用的中文,其中有一句是:“Jing cha tong zhi,wo zhi he le yi bei. Nin yao bu yao lai yi zhi te gui de yan?”你试过这样做的效果吗?

柯立思:啊,我可没试过,我没有汽车,我也很少喝醉,更不敢用烟贿赂警察。不过我知道有人这么做还成功过,不幸的是他第二次又被同样的警察逮住了。

三联生活周刊:在同一本书里,你提到德国媒体在报道中国事件的时候经常犯错误。这本书写于2009年,3年过去了,他们有进步吗?

柯立思:曾经有许多记者根本没有来过中国采访,就开始自以为是地写和中国有关的新闻. 现在这种情况有所改观,许多德国媒体都开始派记者来到中国。我不能说我看过所有的德国报纸杂志,但是像以前那种把尼泊尔的僧侣照片说成是西藏喇嘛的严重错误真的变少了。

三联生活周刊:你接受过《明镜》网站的采访,在那篇文章里,记者一直在问一些和政治有关的问题,但我感觉你不是那么关心政治的一个人。难道现在德国人关心的不是北京和上海在发生什么,而只是一些政治问题?

柯立思:我回到德国的时候,朋友们也老问我一些这方面的问题。这反映出他们对中国真的缺乏了解。去年我的叔叔和阿姨来北京旅游,我问他们,你们在北京感觉最惊奇的事是什么?他们说:我们真的可以想去哪玩就去哪玩! 文学中国人可能变成立刻中国