米洛什:走出古典吉他小王国

作者:石鸣(文 / 石鸣)

( 米洛什·卡拉达格利奇 )

( 米洛什·卡拉达格利奇 )

“曾几何时,人人家里都有一把吉他,久而久之,人们却开始遗忘吉他原本是一种多么美妙的乐器。”米洛什(Milo? Karadagli?)无数次这样说。第一次听他弹琴的人无不惊叹“出神入化”,中国人则想起了自己的民族乐器琵琶,还有白居易那首《琵琶行》对这种音响的经典形容。米洛什的第一张专辑在欧洲发行时,名字就叫做《吉他》,其中包含了DG唱片公司与他签约时对他的期待——以古典魅力重建吉他在大众中的认知。

对于米洛什来说,吉他在“大众”中如何定义是他从音乐学院毕业第一天开始就要面对的问题。“这个世界制造音乐最流行的方式就是唱歌,第二流行的方式就是弹吉他,然而却并不是古典吉他,而是另一种钢弦吉他。”米洛什说,“当电吉他前所未有地普及时,人们逐渐认为这就是吉他,因此大多数人也就没有理由再去探索古典吉他到底能够创造出什么样的声音。”

古典吉他在古典音乐世界中的边缘化,米洛什用“与主流音乐世界的双重隔离”来形容。“我是个吉他手,但我首先是个音乐家,吉他是我制造音乐的唯一工具,我若想要有听众,就要自己为自己创造听众。”

2010年1月,在伦敦威格摩尔音乐厅(Wigmore Hall)举办的个人独奏音乐会成为米洛什音乐生涯的一个转折点,那也是他在伦敦的首度登台。在音乐会开演前,他感到了“生平从来没有过的软弱”,他至今还清楚记得这场音乐会演奏曲目的顺序:首先是费尔南多·索尔改编的莫扎特的《魔笛主题变奏》,巴赫的《C小调鲁特琴组曲第二号》,维拉·罗伯斯的《E小调前奏曲第一号》,以及阿尔贝尼斯的《阿斯图里亚斯》。音乐会全场满座,大获成功,自此之后,世界上几乎所有的著名音乐厅和唱片公司都向米洛什发出了邀约。次年,他在纽约卡耐基音乐厅登台首演,这次曲目的重点是维拉·罗伯斯的前奏曲和练习曲,以及在美国发行的首张专辑《地中海》中的部分曲目,依旧是全场满座。

在米洛什眼中,这种场景或许似曾相识,毕竟,他是一个十几岁就在家乡黑山共和国的电视台上家喻户晓的小明星。他8岁学吉他,9岁就第一次登台公演,11岁赢得了第一个全国比赛冠军,13岁被邀请去巴黎举办了第一次国外的独奏会。或许,没有巴尔干半岛当年的那场战争,米洛什早已成为某个当地乐队的一员。“然而,到了巴黎后,我明白了我要做什么样的音乐,我明白我绝不能在黑山这个小地方止步不前。”16岁,米洛什获奖学金进入英国皇家音乐学院接受真正的专业训练,在学院象牙塔里一待就是6年。

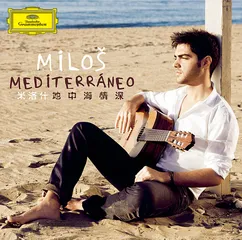

( 《地中海情深》封面 )

( 《地中海情深》封面 )

“我表演的时候,总是如坠梦境。”米洛什对于古典吉他这种乐器的理解是,“它的声音是一种非常私密的、内在的体验”。这接近另一位古典吉他大师朱利安·布里姆的“诗意”概念:“吉他的弦一经拨响,声音便迅速消逝,你便要面临大量的寂静。这些音符之间的寂静,有它们自身的诗意——你可以弹得或长或短,或者完全准确,有时这完全是个人与乐器的关系问题,但这正是古典吉他激动人心之处,对诗意的处理正好反映了乐手的人格。”

三联生活周刊:在DG发行的首张专辑大获成功,也把你推向了一个高峰,能否谈谈你是如何获得DG唱片公司的独家合约的?

米洛什:毕业的时候我一无所有,除了不断争取表演机会外没有其他选择。我在英格兰到处辗转,学校、乡村、教堂,所有能去的地方我都去,有时候甚至完全没有报酬。第一次与DG公司的接触是因为我2008年在瑞士琉森音乐节上的表现。如你所知,那是世界上最重要的古典音乐节之一,然后便是我在伦敦威格摩尔的首演,为我打开了通往国际生涯的大门。然而,从我第一次遇到DG,到最终与他们签订合约,中间历经了漫长的过程,所谓好事多磨,我最终算得上很幸运。

三联生活周刊:在这份与DG的5年合约中,你的唱片计划大致是什么样的?

米洛什:由于后续将会有许多张CD,因此第一张CD选录哪些曲目成了大问题。当时我还默默无名,因此我要选那些听起来最自然、最能作为录音事业起点,也是用古典吉他弹奏听起来最美、最流行的曲目。因此我们从“地中海”的曲目开始,首先把吉他放在最自然的生长环境中来呈现它的精彩。下一步,我们会更深入,做一些不同的事情,逐步将古典吉他引荐给听众,这些曲目在声响细节上会有所创新。令我激动的是不同的作曲家所带来的不同的美。

三联生活周刊:当年你趁父母上班时给自己录下弹琴的录像,寄到英国皇家音乐学院并由此获得录取,说起来也有几分传奇。你一直说你的家人很支持你,当初做这件事为什么偏偏要避开父母呢?

米洛什:我的家里并没有修习音乐的传统,我想我父母帮助我和我兄弟建立起音乐在我们生活中的位置已经不同寻常。他们只希望自己的子女快乐,而从来不逼迫我们去做不想做的事情。16岁时我已很早熟,已自知如果我还想在音乐这条路上有所发展就非得离开家乡不可。我父母也听说了英国皇家音乐学院是世界上学习古典吉他最好的地方之一,但他们不希望我因为申请失败而大失所望,他们的爱几乎是保护性的。我也清楚,一旦我离家求学,将会给我的家庭带来多大的变化,我也知道如果申请不到奖学金,他们将担负不起我的学费。因此我想瞒着他们偷偷尝试,直到有了结果,最终能让我的父母为我感到自豪。然而,我去伦敦的那一天可以说是我一生中最快乐和最悲伤的一天,从那一天起,事情永远地改变了。

三联生活周刊:在你去伦敦前,似乎就已经学会了弹奏吉他的主要技术。那么,在皇家音乐学院,你学到的是什么?

米洛什:这种说法并不太准确。我初学时候,黑山并没有专业的吉他老师,教我的老师主业是吹小号,业余才弹吉他。所以,直到我到伦敦之前,很难说真正掌握了吉他的技巧。到伦敦之后,我几乎是从头开始,重新关注那些当初可能被我忽视的细节,从最基本的开始练习。这并不容易,因为我总自问,对于这样一首我8岁就会弹的曲子,现在还要练什么?我的老师就会给我示范弹奏的各种可能性,对于我来说,新的挑战是如何一边打磨我的“原始天分”,一边不丢掉这种“原始”的个性。好在我的老师一直告诫我要保持自我。

三联生活周刊:约翰·威廉姆斯(John Williams)和朱利安·布里姆(Julian Bream)是你经常提起的对你影响颇深的两位古典吉他大师,能否谈谈他们有什么不同?

米洛什:我十几岁时,还没有好的老师,唯一能确定自己演奏好坏的比较对象就是约翰·威廉姆斯了,因为他几乎录了所有古典吉他曲目。我一边演奏一边听他的录音,因此知道我应该如何发声。我想他对我的影响一直延续到今天,即对吉他声音追求的美学观,他的声音清澈而深入,这也是我一直以来的两项追求。

三联生活周刊:约翰·威廉姆斯喜欢用斯摩尔曼(Smallman)吉他,而你现在用的也是一把2007年产的斯摩尔曼吉他?

米洛什:大概是因为约翰·威廉姆斯的声音伴我长大,因此我也偏爱了这个牌子的吉他的声音。朱利安·布里姆是我到伦敦后我的老师经常提起的人物,因为朱利安·布里姆能够利用吉他创造出多变的色彩,同时也能控制整个乐章的主色调。听朱利安·布里姆的录音,我学到了吉他能够产生多么迥异的声音、质地、风格,并由此形成力量。

三联生活周刊:作为普通听众,有时可能不容易分辨古典吉他乐手演奏的好坏,你能否告诉我们有什么定义方法或者分辨方式?

米洛什:吉他可以说是世界上最复杂和难以演奏的乐器,一个音符能够被放到众多不同的位置上去,我认为所谓好的吉他演奏是非常难定义的。我演绎一首曲子的时候,首要关注声音是否能恰到好处地诱导出每一处所需要的情绪。我非常注意自己发音是否清楚,音符是否具有思考性,而非简单地被弹奏出来,因为吉他的音色之美就在这种与人心在情感和智性上的贴近,吉他会对人说话,像魔法一样。

三联生活周刊:有人说,古典吉他的每一次流行都伴随着经济衰退,比如上世纪30年代和70年代,如今世界再次陷入经济危机,古典吉他也由此获得了更多的受众,你对此怎么看?这是巧合吗?

米洛什:这个观察相当聪明。我想或许有一个符合逻辑的解释:在世界蓬勃发展的时候,人们总是想要更快,音乐也变得更加吵闹,所有事物都变得更大、更响、更夸张奢华。而当经济不怎么好的时候,我们重新开始反省自身,试图回归并挖掘灵魂深处的本质。对于古典吉他这样一种如此亲密、脆弱、独特的乐器而言,我想它的声音此时能更轻易地唤起人们对它的认同和关联感。如果你去考察当下其他形式的艺术,到处也都涌动着“怀旧”的风潮,无论是流行音乐、建筑、家具制造、文学,都在不断回到过去,怀念过去的好时光。这对于古典吉他的发展来说,也许是个好时代。 古典吉他伦敦吉他古典米洛王国音乐走出