科学的性别

作者:三联生活周刊 ( 实验室中的居里夫人 )

( 实验室中的居里夫人 )

有性别的科学奖

美国女演员娜塔莉·波特曼获得了今年的奥斯卡最佳女主角奖后,《纽约时报》科学版破天荒地刊登了一篇以她为主角的文章,因为童星出身的波特曼在高中时就热爱科学,曾经利用拍电影的间隙研究如何将废水变为人类可用的能源,并凭借这篇论文进入了“英特尔天才奖”的准决赛。此后她更是以全A的成绩被哈佛大学录取,最终获得了心理学学士学位。有趣的是,这篇文章还介绍了好几位有科学背景的好莱坞影星,居然全都是女星,她们的大幅照片让《纽约时报》的科学版变得比娱乐版还要吸引眼球。

毫无疑问,文艺是有性别的。别的不说,无论是表演奖还是音乐奖都会按照性别的不同分别颁发。那么,科学有性别吗?一般的看法是没有,包括诺贝尔奖在内的几乎所有的科学奖都是不分性别的。但是,联合国教科文组织(UNESCO)居然逆潮流而上,在全世界最大的化妆品品牌欧莱雅的资助下,于1998年创立了“世界杰出女科学家成就奖”,在全球范围内表彰为科学研究做出重要贡献的女科学家,获奖者每人奖金10万美元。

“这是目前唯一一个在全世界范围内奖励从事基础研究的女科学家的奖项,今年的候选人总数超过了1000个,遍布各大洲和各种专业,我为候选人的多样性感到自豪。”担任今年的评奖委员会主席的诺贝尔化学奖获得者、美国加州理工大学化学系教授哈迈德·泽维尔(Ahmed Zewail)在接受本刊记者专访时表示,“除了必须是女性外,我们的评选标准只有一个,那就是候选人的科研水平。”据介绍,该委员会有16名评委,全部由来自各大洲的顶尖科学家组成,其中男性有12人,包括中国科学院副院长、国际知名化学家白春礼教授。

该奖被称为女性科学界的诺贝尔奖,其评委会主席历来由诺贝尔奖获得者担任,其权威性在科学界受到认可。虽然如此,这个奖并没有掩饰其公益性质。评委会每年评出5位获奖者,要求她们分别来自五大洲,这就给科研水平相对落后的亚洲、非洲(包括阿拉伯地区)和拉丁美洲提供了机会。该奖的衍生品——“世界青年女科学家奖学金”的公益性质更加明显,比如今年有15位来自各大洲的青年女科学家获奖,主办方要求获奖者身穿民族服装上台领奖,把一个看似很严肃的科学奖变成了展示民族服装的T台,这一点和严肃庄重的诺贝尔奖颁奖仪式形成了鲜明对比。

( 娜塔莉·波特曼 )

( 娜塔莉·波特曼 )

据联合国教科文组织的官方网站介绍,“世界杰出女科学家成就奖”是“为投身于科学的女性”计划的一部分,该计划在过去的13年里一共奖励了来自全球五大洲的1086名女性科学家,其目的在于提高公众对女科学家的关注度,鼓励年轻女性投身科学事业。因为各种历史原因,从事科学工作的女性人数实在是太少了。

女科学家的艰辛之路

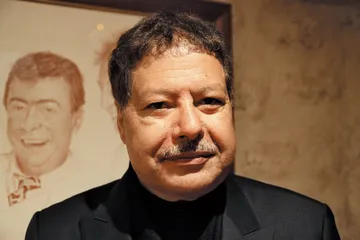

( 哈迈德·泽维尔 )

( 哈迈德·泽维尔 )

科学对女性的歧视源自对女性智商的误解。亚里士多德认为子宫的存在削弱了女性的思维能力,歇斯底里的英文“Hysteria”即来自古希腊语里的“子宫”一词。《圣经》中关于上帝造人的说法又为性别歧视找到了根据,从此女性就一直被视为下等公民,与智慧无缘。

性别歧视甚至直接影响到了科学本身。比如,植物分类学曾经是一门极为复杂的学科,瑞典科学家卡尔·林奈决定采用生殖器官(花)的数量和形态作为唯一的标准,这就简化了植物分类的方式。“花的语言是如此简单,甚至女人都能理解。”他在解释为什么要用这套分类法时说道。但是,林奈的分类法把雄性的位置放在了雌性之上,他根据雄蕊的数量将植物分为24个大类,雌蕊的数量则作为亚类的分类标准,这种分类方式并没有科学根据,而是完全基于性别歧视。

再比如,达尔文在提出了“自然选择学说”后又专门研究了性选择,并提出生物界大都是由雌性来选择雄性,因此雄性之间的生存竞争更加激烈,直接导致了男人的智商要高于女人。

对女性智商的歧视不但直接导致了大多数国家的女性比男性晚获得选举权,而且还把女性排除在了科学研究之外。第一个对科学界的性别歧视现象发起挑战的大概要算玛丽·居里,她先是在诺贝尔奖诞生两年之后就获得了物理奖,成为第一个获奖的女性,接着又在1911年获得了化学奖,成为第一个两次获奖的科学家。今年是居里夫人获得化学奖的100周年纪念,联合国将2011年命名为“国际化学年”,可算是对居里夫人的一种纪念。

居里夫人的获奖并没有立刻改变人们对女性的歧视,当年欧洲各大报纸均把报道重点放在了居里夫人的丈夫皮埃尔·居里身上,把居里夫人描写成一位依附在丈夫身边的“贤内助型”科学家。真正改变妇女命运的要算是上世纪60年代发起的女权运动,从此之后,妇女的地位终于得到了根本的改变。如今,至少在大部分民主国家,歧视女性已经被视为违法行为。

值得深思的是,在妇女解放运动进行了半个世纪后的今天,女性诺贝尔奖获得者的总数仍然很低。据统计,截止到2010年为止一共有817人,23个组织获得了543项诺贝尔奖,只有40名女性得奖。如果去掉12位文学奖、12位和平奖和1位经济学奖得主的话,则只有15位女性获得过诺贝尔科学类奖项。其中物理类除了居里夫人外只有1人得奖,化学奖除了居里夫人和她的女儿外,也只有2人得奖,也就是说在物理和化学这两个需要大量数学知识的所谓“硬理科”类奖项中,居里夫人一家的得奖次数就占了全世界女性得奖总数的一半。

如果再退一步,统计一下全世界各大高校女教授和科学院女院士的数量,结果同样不乐观。获得今年世界杰出女科学家奖的5位女科学家告诉本刊记者,她们所在的科系中女教授所占比例在10%~25%,在数量上明显处于劣势。今年的16名评委中女性只占4位,颁奖所在地法国科学院迄今为止已有246名正式院士,但女性只有20名。

中国的情况更糟,中科院女性院士只占5%左右,全国性自然科学专业学会的常务理事中,女科学家仅占8%。女性获得“国家杰出青年基金奖”的比例也从来没有超过10%。

与此同时,能够进入高等学校学习并获得学位的女性却越来越多,美国等发达国家的女博士生比例甚至已经超过了50%,看来问题出在了博士后这一阶段。

为了解释这一现象,人们想出了多种理论。有人认为学术圈仍然存在性别歧视,也有人认为这是男女两性在思维方式上存在差异,“来自火星”的男性比“来自金星”的女人更适合搞科研。本届评委会主席泽维尔教授告诉本刊记者,有人曾经提出一个理论,认为男女两性的平均智商虽然不存在区别,但分布情况有差异,两者都是典型的“钟形”分布,男性智商向两端延伸得更长一些,也就是说智商极高和极低的男性都要比女性多。“但我不是研究这个的,我也没看到很过硬的证据支持这一假说。”泽维尔教授补充道,“我只知道我的母亲、妻子和两个女儿都非常聪明,我经常从她们那里学到很多东西。”

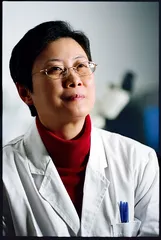

不管怎样,一个不争的事实是,在大学教授这一领域,性别特征明显朝男性方向倾斜。本届获奖的5位教授中除了来自科威特大学的卡拉非教授之外,其余4人都属于比较阳刚的类型,穿衣打扮都相当中性,和《纽约时报》科学版上的那4位据称有科学背景的好莱坞女影星们形成了鲜明对比。来自香港大学的获奖者任咏华教授甚至梳了一个比男人还短的发型,嗓门也远比她丈夫更洪亮。“我从小就不喜欢玩洋娃娃,我的个性更像男孩子。”她对本刊记者承认,“我觉得女生往往不够勇敢,思路不够大胆,这对于科研工作是不利的。”

不过任咏华教授也认为,对于一个科学家来说,除了毅力和勇敢外,情商也很重要。情商高的人更能面对科研工作中不可避免的挫折,而女性在这方面比较有优势。任咏华本人就是一个非常乐观的人,她的热情和善良极富感染力,是本次颁奖大会上最受媒体记者欢迎的科学家。

( 2011年欧莱雅-联合国教科文组织“世界杰出女科学家成就奖”颁奖现场 )

( 2011年欧莱雅-联合国教科文组织“世界杰出女科学家成就奖”颁奖现场 )

另一位获奖者,美国加州大学伯克利分校的班菲尔德教授则更进了一步。她认为女性不但在智商上不输男性,而且在思考问题的时候往往比较全面,提供意见时也会比较温和,这让女科学家更容易和别的科学家相处,并博采众长。事实上,她本人就是一个具有地质学、化学和生物学这三方面特长的科学家,她把这些领域有机地结合在一起,在细菌与金属矿领域取得了突出的贡献。

那么,科学到底还有没有性别差异?差异在哪里?答案并不那么简单。

新时代的性别歧视

2005年,哈佛大学校长、著名经济学家劳伦斯·萨默斯在一次学术会议上发言,认为美国顶尖大学理工科女教授奇缺的原因是男女在智力上存在差异,女人天生不如男人。此言一出舆论大哗,指责声不断,无论萨默斯怎么解释都没用,最后不得不辞职以谢天下。

此事虽然证明科学界的性别歧视现象仍然存在,但也从另一方面说明这种歧视是普遍不受待见的。事实上,今年2月10日出版的《自然》(Nature)杂志刊登了一篇社论,引述美国康奈尔大学两位心理学家的研究成果,指出目前在科学界公开的性别歧视现象已经很少见了,女科学家在论文发表、职称评定和资金申请等方面并没有受到明显的歧视。

“我同意这个说法。”来自瑞典隆德大学的获奖者吕利耶教授对本刊记者说,“事实上我更担心这场‘反对性别歧视运动’进行得太快了,反而对科研水平造成负面影响。”

“反对性别歧视运动是柄双刃剑,做不好反而会弄巧成拙。”班菲尔德教授对本刊记者说,“我遇到过有人嘲笑某位女科学家,说她只是因为是女性才获得了教职,这就是所谓的‘正向歧视’。这种歧视无论是对女科学家本人还是对科学研究本身都没好处。”

事实上,很早就有人表达过类似的担心。英国著名女工程师、首位入选英国电子工程师协会的赫莎·阿耶顿(Hertha Ayrton)曾经说过一句很有名的话:“我个人一点也不喜欢把性别的问题引入科学,所谓‘女性与科学’是一个毫无意义的问题,一个女人要么是一个好科学家,要么不是一个好科学家,评判标准应该与她的性别无关。”

不管怎么说,女科学家的比例确实远低于50%,女性在理工科领域仍然落后于男性,这显得很不公平。《自然》杂志的社论认为,其原因不是公开的性别歧视,而是另有其他因素,比如社会偏见对女学生选择专业时的误导,以及西方大学的终生教授制度对于女性的不公平等等。在现代的科研体系下,一名有志于从事科学研究的人必须在拿到博士学位后至少进行两年的博士后训练,等他们完成博士后研究,开始找工作时往往都已超过了30岁,对于女性而言,这就意味着适合生育的年龄就快要结束了。

“刚生了孩子不久的女研究生仍然被要求像男人一样在得到大学教职的5~6年内拿到终生教授职位,这对于女人而言几乎是一座难以逾越的障碍。”研究者之一、康奈尔大学心理学家温迪·威廉姆斯(Wendy Williams)这样说。

《自然》杂志认为,这个困难成为女性科研工作者所要面临的最大瓶颈。这也很好地解释了为什么女性研究生的数量持续上升,而女教授的比例却没有相应增加,因为很多女研究生在拿到博士学位后都因为孩子的问题选择了放弃科研工作。

今年的5位获奖者都有孩子,她们解决这一问题的方式各有不同。班菲尔德教授在读研究生期间就生下了第一个孩子,她的丈夫非常支持妻子,俩人一起分担了照顾孩子的重担。“要想增加女科学家的数量,就必须改变男人在社会上的传统角色,让男人承担更多的家庭责任。”班菲尔德教授在接受本刊记者专访时说,“我已经在欧美等国看到了这一转变,我觉得只要继续下去,我们就会看到越来越多的天才女性从事科研工作。”

相比之下,来自阿拉伯地区和亚洲地区的获奖者都走了一条“非典型”的道路。科威特大学的卡拉非教授有5个孩子,但她却从来没有抱怨过时间不够用,她手上戴着的两枚价值连城的大钻戒给出了答案。原来,卡拉非教授出身豪门,她的一个兄弟是一家年产值上百亿美元的大企业的老板,另一个兄弟是科威特国会的发言人,她的丈夫则是一家科威特国有企业的老总,该国企垄断了科威特几乎所有的奢侈品品牌的进口业务。有这样雄厚的资金支持,她当然不会为照顾孩子而耽误时间。

香港大学的任咏华教授虽然没这么富有,但她也出生于一个中产阶级家庭,从来没有为生计担心过。她丈夫就职于政府,工作稳定,家里有菲佣负责打理,使得她可以完全不必为家务事分心。“我是个工作狂,工作和生活对我而言是一样的。”任咏华对本刊记者说,“我生第二个孩子的当天还在实验室工作呢,是我自己开车去的医院。”

“关于科学和性别的关系问题,答案可以有很多种。”班菲尔德教授对本刊记者总结道,“科学界和人类社会没什么两样,价值观都应该多样化一些才对。”

但不管怎样,女科学家比例过低仍然是一个客观存在的现象。欧莱雅—联合国教科文组织之所以选择专门为女性颁发这样一个科学奖,就是为了帮助女性缩小这个差距。获奖者之一、来自墨西哥国立自治大学的天文学家潘贝尔特教授在发表获奖感言时说了这样一句话:“科学需要女性,否则的话人类就浪费了50%的才华。”看看5位获奖者所取得的成就你就会明白,这话说得很有道理。■

本届“世界杰出女科学家成就奖”的5位获奖者

非洲和阿拉伯国家:

法伊扎·卡拉非教授(Faiza Al-Kharafi)

科威特大学

卡拉非教授本科毕业于埃及Ain Shams大学,后在科威特大学获得硕士和博士学位,1993~2002年担任了科威特大学化学系主任,理科学院院长及大学校长,并成为阿拉伯世界中第一位在著名大学中担任领导职务的女性。

卡拉非教授致力于提高金属的抗腐蚀性,减少石油管道因腐蚀而带来的损失。她最先发现了苯并三唑(Benzotriazole)能够提高铜的抗腐蚀性,而且弄清了其机理。目前该方法已经广泛用于全世界的石油工业。

拉丁美洲:

西尔维娅·托雷斯-潘贝尔特教授(Silvia Torres-Peimbert)

墨西哥国立自治大学(UNAM)

潘贝尔特教授本科毕业于墨西哥国立自治大学,并在美国加州大学伯克利分校获得天文学博士学位。自1972年起她便担任墨西哥国立自治大学科学系教授,并于1976年起任职墨西哥天文学研究所教授。

潘贝尔特教授通过对星云化学成分的分析,揭示了星云形成的奥秘,并为我们描绘了恒星衰老的过程。潘贝尔特教授的研究成果有助于人类更好地了解宇宙的起源,以及宇宙未来的走向。

北美洲:

吉利安·班菲尔德教授(Jillian Banfield)

美国加州大学伯克利分校

班菲尔德教授于澳大利亚国立大学获得其地质学学士及硕士学位后,于1990年在美国的约翰·霍普金斯大学完成了她的地球与行星科学博士学位。1990~2001年班菲尔德教授担任美国威斯康星大学麦迪逊分校地质与地球物理系教授,及后至今她一直在加州大学伯克利分校地球与行星科学系任职教授。班菲尔德教授同时还是劳伦斯伯克利国家实验室的科学家,并于2006年当选为美国国家科学院院士。

班菲尔德教授专门致力于研究矿物和微生物间的关系,她通过研究微生物在极端环境下和矿床中金属物质的相互作用,展示出微生物如何在恶劣环境下求生存。她的研究有助于人类利用土壤微生物降低化肥使用量,改善环境,提高农业效率。

欧洲:

安妮·吕利耶教授(Anne L'Huillier)

瑞典隆德大学

吕利耶教授出生于巴黎,在高等师范学院修读本科,主修数学和物理。1986年她在巴黎第六大学获得物理学博士学位,并前往法国原子能委员会和法国撒克里研究中心从事研究工作。1995年吕利耶教授迁居至瑞典,担任隆德大学物理系讲师,并于1997年被评为教授。2004年她被选为瑞典皇家科学院院士。

吕利耶教授发明了一种照相机,能以阿秒(1阿秒为10-18秒)为时间单位来记录事件。“阿秒物理”已成为原子和分子科学中最有发展潜力的领域。基于吕利耶教授发明的阿秒脉冲技术,我们能够实时观察原子和分子中正在移动的电子,提高我们对物质结构的理解。

亚太地区:

任咏华教授

香港大学

任咏华教授拥有香港大学学士和博士学位。她曾任教于香港城市理工学院,后来返回香港大学任教,自1999年起担任化学系讲座教授,2000~2005年担任了两届化学系主任。38岁时,她当选为中国最年轻的科学院院士。

任咏华教授致力于研究有机金属化合物这种光敏材料,她发现了好几种具有独特光学特性的光敏材料,为太阳能的利用、照明以及生物学研究领域提供了新的可能性。 菲尔德科学性别性别歧视