南橘北枳

作者:邢海洋

家乐福频曝丑闻,供货商“控诉”商品在超市中的费用占到了最终售价的四成。本来以赚取差价为经营模式的沃尔玛也在向家乐福倾斜,进场费和返点费在供销的两头“揩油”。南橘北枳,海外本分经营的零售业,到了国内,悉数变成雄霸一方的地头蛇,供货商和消费者两头通吃。

超市为何又变成了展会?在美国,一个几万人口的小镇必有一家沃尔玛,同时还会有几家全国性连锁超市,规模不小于沃尔玛,相对的,小超市小之又小。商业布局是几家“巨无霸”的天下,每一家的橱窗也都充当着展示功能。在展会这个层面上达到了充分竞争,消费者绝不会因为大超市摆着某个厂家的产品而心生认同感,愿意多出价。可在我们这里,一座县级市,几十万的人口也很难有一家家喻户晓的大超市。经过了20年的发展,国内品牌的超市还处在规模小、档次低的阶段。在这个背景下,产品放在家乐福,对那些尚未建立品牌影响力的商品来说,如同打了广告。实际上,对可口可乐等知名品牌,家乐福是不敢索取进场费的。大型超市进场费泛滥,毋宁说是国内商品生产产能过剩的产物。不过,若是家乐福连康师傅这样大众的品牌都索取进场费,未免滥用了自己在零售业中的支配地位。

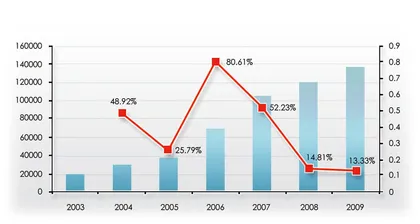

收进场费绝非只有家乐福这一档次的海外超市,国内品牌超市也都收进场费,这就和现阶段流通业的特征分不开。我国流通业是竞争最激烈的行业,也是全面对外开放最早的行业,2004年,我国完全解除了对零售业外资的限制,外资企业在国内迅速扩张,发展迅猛。同时,本土超市也以惊人的速度开店,并购事件也是层出不穷。流通业得以做大做强的利器是连锁经营,这种组织形式很容易发展出垄断,垄断的表现形式有多种,包括市场垄断、采购垄断、渠道垄断等。据统计,2006至2009年“连锁百强”中的超市企业总销售规模从2006年的3406亿元增长至2009年的5756亿元,复合增长率为15.6%。其间“连锁百强”中的超市企业门店总数以更快的速度增长,从2006年的1.6025万家增加至2009年的2.3814万家,复合增长率为19.5%。

发展到这个程度,虽然很难说我国的零售业发展到寡头垄断的程度,但苗头已现,恶果已经表现得很充分了。之所以如此,还要从商业生态的角度予以解释。海外的经验是,一个1万平方米的大卖场,可以取代300个小店,小店的“死亡半径”以数公里计。海外巨头,凭借自身资本庞大,海外市场的融资优势,完全可以通过商业测算,在我国大中城市的人口密集区域定点投放,精确地打击,靠自身实力消灭毫无竞争能力的对手。这就如同在一个稳定的生态系统中引入了强势物种,生态平衡顷刻被打破了。非但海外的“巨无霸”有这个能力,近年资本市场渐趋成熟,国内超市也超常发展,留给底端零售商的活路越来越少了。

零售业食物链的底端是杂货店,自古以来零售业便是这种业态。世界上出现第一家百货公司还是150年前的事。工业革命后商品变得极大丰富,零售业才出现以百货公司为标志的第一次革命。在上世纪70年代以前,百货公司一直在零售业中处于领导地位。很长一段时间内,美国百货公司的数量不到全美零售企业总数的1%,但其零售额却几乎占了零售总额的10%。70年代后,被誉为世界零售业“第二次革命”的超级市场问世。这不妨看成经济危机的产物,危机期间,厂商希望以折扣吸引顾客,零售商则引入了自我服务、连锁经营、降低经营成本并且薄利多销的经营机制。经济滞胀的大环境下,几种合力促成超市成为零售业的主流形态。梳理零售业150年来的两次“革命”,不难发现零售业的“生态系统”的形成是经济史演进的结果。在漫长的过程中,物种间“物竞天择”、有序演进,至少每一场革命均持续了几十年时间,留给不同经营者以应变的时间。并且,新的零售业态的出现,并不取代原有的零售业态,零售业态的发展如商品的发展一样,也有一个生命周期。

有鉴于外来物种可能对生态系统带来毁灭性影响,引种者自然会科学评估、积极应对。当沃尔玛海外攻城略地,各国、各地区都采取措施扶持自己的连锁零售大户以抗衡。沃尔玛将要进入日本时,日本人扶持了伊藤洋华堂,法国政府扶持了家乐福和欧尚,德国则出现了麦德龙,我国台湾地区则出现了好又多模式,香港地区的华润超市也应运而生。但到了我们这里,2004年零售业开放后,疏于保护意识下,零售业成为海外巨头的竞技丛林。

大卖场上下通吃,买单的是供货商和消费者。更大的隐患是上下游被控制,等于控制了我们的经济命脉。■