故宫珍藏世纪旧影

作者:曾焱 ( 婉容与两位妇女 (摄于20世纪20年代) )

( 婉容与两位妇女 (摄于20世纪20年代) )

宫禁内外

清宫遗留下来的照片数量庞大,大约有1万余张,这次披露的约1200张,依照内容归为宫殿、陵苑、帝后、宫廷、工业和军务共6卷。北京故宫博物院图书馆副馆长、研究员向斯告诉本刊,这些照片多年来一直保存在图书馆的地库中,基本没有人动过,这些照片,图书馆工作人员做过几次初步整理、登记和著录。“1925年故宫博物院成立之初,即设立了古物馆和图书馆。故宫图书馆接受的是清宫各皇家书室收藏的古旧图书,将紫禁城中遗存的古书提取、集中于寿安宫。经过清理,现在图书馆收藏有珍贵古籍、书板共60万件,其中珍贵善本包括皇帝御笔写经、臣工进呈写经、抄本、殿本、刻本、戏本、宗教书籍以及建筑图样、陈设档、舆图等珍稀特藏,另外还有待整理的档案、御笔书稿本等。”

所披露的故宫旧照,绝大多数为第一次面世,从未公开发表过。向斯提到,老照片中有一张是美国女画家卡尔为慈禧画像,勋龄为她拍照,两相印证,对研究晚清宫廷生活十分有价值。“光绪二十九年(1903),美国公使夫人康格入宫觐见慈禧太后,向太后推荐女画家卡尔为其画像,以便参加第二年举办的美国圣路易斯博览会,让世人目睹中国皇太后的风采。慈禧太后十分好奇,同意了她的请求,命钦天监择定吉日画像。六月十五日,康格夫人领女画家卡尔来到慈禧太后招待女宾的颐和园海晏堂,卡尔先后为慈禧太后画了4幅油画,每一幅都不相同。其中送美国圣路易斯博览会的一张,现收藏于美国国家博物馆。”

向斯对慈禧太后照片所做的研究,可以部分地帮助我们了解清末宫廷生活照片的拍摄和保存情况。“涉及慈禧个人及相关人物的照片,数量很多,多为光绪二十九年前后拍摄的,主要有五类:个人御容照、日常生活照、出行游乐照、宫殿器物照和宠物玩乐照。光绪二十九年七月,宫中特立《宫中档簿·圣容账》,详细地记录慈禧太后的所有御照,据统计共30种,786张。这些照片大多数已做放大,每幅放大的份数不同,最多的是题为《梳头穿净面衣服拿团扇圣容》的一幅,共洗印了103张。其中部分照片还采用了水彩颜料着色,虽然历时已久,但色彩依旧十分明快。尤其是人物面部着色柔和均匀,立体感很强。照片通常高75厘米,宽60厘米,衬硬纸板,嵌在金漆镜框里,镶在紫檀木匣中,外面包裹着宫廷明黄锦袱。”

向斯说,慈禧的照片基本上由御前女官德龄的二哥勋龄拍摄,算是她的御用摄影师。“勋龄给慈禧照相,有两件趣事:一是跪着对光不方便,慈禧吩咐免跪;二是御前不能戴眼镜,勋龄是大近视眼,不戴眼镜根本无法拍照,于是特许他戴眼镜。”

( 慈禧(摄于清代末年) )

( 慈禧(摄于清代末年) )

不过这次出现在《最后的皇朝——故宫珍藏世纪旧影》中的帝后旧照,主角还不是慈禧。收录最多的是末代皇帝溥仪及其皇后婉容的照片,约200张,大都是记录溥仪少年时期和结婚以后在小朝廷的宫廷生活和政治活动,以及民国时期他作为逊帝依然保留的皇帝生活的原生状态。在宫廷建筑卷中,收入北京故宫和沈阳故宫照片200余张,专家判断其拍摄时间主要也在清朝末年至民国初年。这部分旧照所显现的“外朝”和“内廷”之别,从另一个角度,为一段特殊历史时期立此存照。书中记述:1911年辛亥革命后,根据民国政府“大清皇帝辞位之后,暂居宫禁,日后移颐和园”的优待条件,逊帝溥仪仍居宫中内廷,外朝地区为国民政府所辖,以乾清门广场为界,砌筑一道高墙,将外朝、内廷分隔开来。1914年成立的“古物陈列所”,利用外朝中路主体建筑中的太和、中和、保和三大殿,东西两翼的文华、武英等殿为展示历朝珍品文物的展室,向社会开放参观。外朝开放后,此时的紫禁城建筑才有机会留下大量照片。其中有一张“太和殿汉文匾”的照片,从细节上记录了一段历史:1916年袁世凯称帝,想在太和殿登基,于是命人将外朝建筑的所有满汉文匾一律改写为汉文匾,这以后,外朝建筑上的匾文就变成了汉文。

近180张内廷照片,拍摄时间则多为1911至1924年间。溥仪逊位后,在紫禁城内廷又住了13年,直至1924年被直系军阀冯玉祥驱逐出宫。有数张内廷照片拍摄了坤宁宫中东西暖阁的喜庆陈设。自康熙皇帝玄烨在此大婚后,这里成为清代皇帝大婚的洞房。照片中,洞房陈设可见喜床、喜枕、龙凤双喜幔及墙上的双喜字,专家认为应是溥仪结婚的场景,也是紫禁城里的最后一场婚礼。

( 即将出版的《最后的皇朝——故宫珍藏世纪旧影》 )

( 即将出版的《最后的皇朝——故宫珍藏世纪旧影》 )

现在走进故宫御花园内,已经看不到留影在旧照上的竹篱笆墙、鹿苑、养性斋以及绛雪轩前的遮阳棚架,照片上的建福宫花园也毁于大火。“在建福宫花园的熊熊大火之中,溥仪走到了尽头。”

晚清工业和军务

( 溥仪 (摄于20世纪20年代) )

( 溥仪 (摄于20世纪20年代) )

令影像批评家鲍昆“感到震撼”的,却并非这些照片所呈现的宫廷生活的细致或真实,而是来自它们对晚清政务所做的现实记录。

接受本刊采访时,鲍昆谈到自己第一次看到这些照片时的观感:“故宫这批照片披露的最大意义,是揭示了晚清在现代化尝试上的一些真实情况。最近几年,由于老照片市场的兴起,大量由西方人在100多年前拍摄的中国照片出现,但是那些照片都是从西方视角对中国社会表面的记录。他们的摄影虽然真实地记录了大清帝国最后面临崩溃的状态,但基本属于一般世俗生活层面的发现,缺少而且也几乎不可能记录这个古老国家正在试图重新崛起的一些‘内部’影像。这批照片恰好弥补了这一缺陷,让我们可以一窥中国在那个微妙时刻的许多现代性的萌芽。它们会给我们的现代史研究提供许多实证性的文献式的资料,也会改变我们多年来因片面历史叙事造成的对历史的扭曲印象。”

( 建设中的清西陵崇陵全图(局部) )

( 建设中的清西陵崇陵全图(局部) )

在这批影像中,于清末洋务运动中奠定中国近代工业基础的四大机器制造局——江南制造局、广东机器局、天津机器局和四川机器局,各以纪实相册的形式记录下了当时使用的生产机器和厂屋形状。参与整理研究这些照片的专家认为:“从相册的装潢形式和题签来看,应是专为进呈等用途而组织拍摄、粘贴、制作。”在四川机器局(后改称四川兵工厂)的相册的封面上,便有这样一行签题可为明确佐证——臣 朱恩绂跪进。

19幅《江南制造总分局各厂机器图》,相当细致地拍摄了车钢模型、老毛瑟铅子滚线机、压小帽火白药机等十数种制造枪炮的现代机器。李鸿章于同治元年(1862)在上海设此一厂,3年后曾国藩从美国购来一批机器设备,李鸿章就此将旧厂扩充为“江南机器制造局”,简称“江南制造局”或“江南制造总局”,又称“上海机器局”。江南制造局先后建有十几个分厂,雇用工兵2800人,主要制造枪炮、弹药和兵轮,还设有翻译馆、广方言馆等文化教育机构,造就了大批近代技术工人和工程技术人员。在李鸿章、曾国藩主持下,江南制造局在同治六年(1867)仿制出了使用黑火药和铅弹头的德国毛瑟11毫米前膛步枪,这是中国自己生产的第一种步枪。当时江南制造局还可以日产15支毛瑟枪和各式弹药,“至19世纪末,江南制造局年产子弹9万发,地雷200枚,枪支2000支,对于清朝的军事力量以及重工业生产都有提升作用”。

( 修缮西华门北侧城墙上内侧宇墙 (20世纪初) )

( 修缮西华门北侧城墙上内侧宇墙 (20世纪初) )

为军火生产布局考虑,同治六年三口通商大臣崇厚在天津设立“军火机器总局”,又称“天津机器局”,1895年改称“北洋机器制造局”。该册《北洋机器制造局厂房机器图》亦为进呈朝廷而制作。据史料,北洋机器制造局的开办经费为白银20余万两,常年雇用工人2000余名,规模仅次于江南制造局。“该局分为东、西两局:东局设城东贾家沽,以制造火药、枪炮、子弹和水雷为主;西局设城南海光寺,以制造军用器具、开花子弹及布置水雷用的轮船和挖河船为主。所产军火主要供应北洋水师、直隶、热河、察哈尔、奉天、吉林、黑龙江、西北边防军和淮系各地驻军使用,还拨给其他省份。除生产军火外,该局还制造过军舰、船舶,包括慈禧太后的游船,并建造了中国第一艘潜水艇及第一套舟桥。”

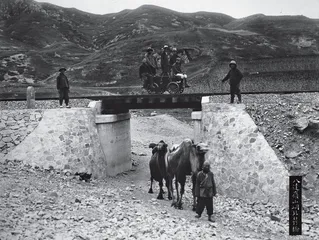

《广东制造军械厂各厂机器图》分订为厂屋全图、弹厂、枪厂3册,共有照片38幅。比较罕见的是,其余几本相册的摄影者均署“佚名”,而在该相册封面一角,清晰地印有“羊城十八甫黎镛摄影”字样。专家考证了这个“黎镛”的来历:照相术在19世纪70年代前后从香港进入广州后,广州城里陆续出现了照相馆。黎镛是从美洲归国的华侨,他在十八甫一带开设“黎镛照相馆”,是其中较早的一家。当地有些人迷信每年农历九月九日留影可“转运”,据说在1920年重阳节前后,“黎镛照相馆”拍摄了上千张照片,其名声也部分由此而来。从广东机器制造局留存的相册可知,“黎镛照相馆”不仅拍摄人像,也到工厂等场所承揽各种纪实性照片册的摄制。在照相术比较流行的口岸地区,当时都能找到这种承揽纪实拍摄生意的照相馆,如上海虹口即有“同生照相号”。在《最后的皇朝——故宫珍藏世纪旧影》书中,除收入四地的机器制造局相册,还选录了清政府为表彰京张铁路工程成就而交“同生照相号”拍摄、制作的铁路竣工系列纪实照片《京张路工摄影》(上、下),摄于宣统元年(1909),装裱为两册,全程记录了京张铁路200公里沿途的各站景点、修筑路段实景、举行通车庆典场面以及当时使用的铁道运输车辆设备等情况。从选录的33张照片上,可以看到早期北京西直门停车场以及沿路康庄、青龙桥等车站的原貌,也记录了马拉机车、摩格尔机车等中国铁路历史上最早的机车类型。这一系列旧照的画面构图和清晰程度,都达到了令人惊叹的水准。

( 《京张路工摄影》之一 (摄于1909年) )

( 《京张路工摄影》之一 (摄于1909年) )

晚清军务部分的照片,其主体为晚清新军的军事演习。这些影像的珍贵,正如中国近代史专家闵杰撰文指出的:“北洋陆军之所以被简称为新军,就因为它与清朝旧军队的明显区别。其区别在于,在编制上,旧军队一般以营为单位,新军以镇为单位;在装备上,旧军队使用陈旧的洋枪洋炮,甚至以刀矛弓箭为主,新军则是全套的德国和日本装备;在训练方面,新军按外国操典训练,教练多为外国军官。新军的这些优越性,过去人们的印象多得自文字叙述,现在通过这些照片可以看得更清楚。”

1905年北洋陆军第一镇春季演习、1907年丁未秋操及1910年庚戌秋操,都在这批照片中被详尽记录。在北洋陆军史上,以袁世凯为校阅大臣的“河间秋操”野战演习赫赫有名,奠定了北洋新军的历史地位。同年进行的这次春季演习虽时间在前,却因规模较小而少有人提及。据闵杰记叙:1905年初,袁世凯奉旨编练的北洋陆军6个镇全部练成。为了显示自己的练兵成就,1905年3月,袁世凯特请练兵处奏派大员前往考察。清廷派兵部尚书长庚和署侍郎徐世昌前往。考察时,由北洋陆军第一镇进行了一场规模不大的军事演习。第一镇由原京旗常备军改编而成,凤山任统制,是北洋6镇中唯一非袁世凯亲信指挥的军队,驻京北仰山洼。“根据照片,我们可以知道这场北洋陆军的第一次军事演习的主要内容有:整列听候考验、步队走排、器械体操木马上倒立、器械体操竿跳、整列巡视、伏卧攻击等。1905年春季的军事演习过去很少为人所知,这些照片的问世,会引起人们对它的关注。”

( 《大臣官弁亲兵照像、护卫等附》之一:管轮学堂机器厂操作图 (摄于清光绪年间) )

( 《大臣官弁亲兵照像、护卫等附》之一:管轮学堂机器厂操作图 (摄于清光绪年间) )

1910年庚戌秋操的照片,其记录的演习内容更加丰富,包括步队、马队、炮队和工程队。而从“混成支队对抗演习东军步队构筑之沟垒”、“混成支队对抗演习西军步队之卧放”等照片来看,当时的新军已有比较明确的演习对抗目标。

除广东机器局和京张铁路两组照片为延请专业照相馆拍摄,此次披露的故宫旧藏照片,绝大部分都是“佚名”拍摄。“那时是什么意识和什么动机,以及是什么人拍下了这么多重要的影像?仅这一点,就可以展开很多研究。”鲍昆说。■

( 《近畿陆军第一第六两镇在涿州附近演习战守图》之一:南军司令官于涿州城北九间亭西北端计划进攻图 (摄于1907年) )

( 《近畿陆军第一第六两镇在涿州附近演习战守图》之一:南军司令官于涿州城北九间亭西北端计划进攻图 (摄于1907年) )

(感谢北京故宫博物院紫禁城出版社江英女士提供图片和文字资料)

(文 / 曾焱) 历史中国近代史清朝辛亥革命旧影袁世凯珍藏北洋军阀八国联军清朝历史慈禧世纪溥仪故宫