文科缩减,全球蔓延

作者: 金姬

在2021年的美剧《英文系主任》(The Chair)里有这样一幕,当上课的学生越来越少后,学校决定削减英文系的预算,甚至取消了几个终身教授职位。

不只是英文系,几乎所有的文科,在现实生活中正在遭遇“寒冬”。最近上过热搜的真实案例是,哈佛校报《深红》(The Harvard Crimson)2024年9月获取了一份内部文件,其中详细列出了哈佛艺术与人文学院战略规划委员会提出的一系列重大改革建议——包括将现有的三个语言专业和一个辅修领域整合为全新的“语言、文学与文化(LLC)”。

与此同时,哈佛本科学院取消了至少20多个系30多门秋季课程,其中大部分为文科课程。

对此,同济大学教育政策研究中心主任张端鸿表示,哈佛大学减少文科课程主要源于选修人数不足,这反映了学生更倾向选择具有直接就业导向的学科,例如STEM(科学、技术、工程、数学)领域。事实上,近年来不少国家将教育资源更多地向技术和创新领域倾斜,以应对全球科技竞争。

那么,所谓的“全球文科倒闭潮”,真的来了吗?

本世纪,文科一直在衰退

根据浙江大学跨学科中心特约研究员贾拥民的研究,文科教育的“巅峰”可能在上个世纪末就结束了。

经济合作与发展组织(OECD)4/5的成员报告显示,过去10年人文学科的入学人数都在下降。

在发达国家,从本世纪开始,无论是文科专业还是课程数量,或是修读文科的学生人数,都在不断下滑。根据美国现代语言协会(MLA)的数据显示,2013年至2016年间,英语专业的学生人数下降了15.7%,历史专业下降了12.5%。

2023年9月,美国西弗吉尼亚大学削减28个专业(约占总数的 8%)和裁撤143个教职(约占总数的 5%),以应对4500万美元的预算缺口。这一调整几乎波及教育系三分之一的教职岗位,同时完全撤销了世界语言系的教职岗位。

哈佛2024年秋季宣布取消30多门课程,历史与文学的研讨课受到影响最大,被取消的课程包括“从莎士比亚到杜阿·利帕的英国软实力”“购物中心的马克思:消费文化及其批评”“全球变性史”“北美土著性别与性”“拉丁美洲种族的形成”以及“全球资本主义历史”。对于感兴趣的学生而言,他们几乎难以在课表中翻出替代品。

2024年底,美国康涅狄格大学紧跟哈佛,宣布将有24个学科项目面临关闭、暂停或合并,以实现资源优化。削减主要集中在学生入学率低或需求较小的学科,包括语言、文学和教育等。近年来,这些专业的学生入学人数持续下滑,被视为被裁的重点。

而提供海外留学咨询服务的澳盛教育,自2010年公司成立以来也注意到了全球文科的衰落。澳盛教育告诉《新民周刊》,美国文理科学院人文指标项目数据表明,过去10年美国人文学科入学人数总体下滑 17%,而增加的领域则集中于STEM及新兴交叉学科。

清华大学社会学系副教授严飞今年1月在上海的《世界作为参考答案》新书发布会上透露了这样一个真实案例:“我有一个学生正在申请今年的北美社会学博士。结果发现在网申系统里面波士顿大学、东北大学的社会学今年都停招社会学博士,文科在北美不断地凋敝。学校说没有经费了,要把经费花在刀刃上、花在卡脖子的一些行业上。”

在英国,文科也难逃“寒冬”——英国高等教育统计局(HESA)的报告指出,2012年至2022年间,历史、哲学和宗教研究专业的学生人数减少了19%。2024年3月,英国肯特大学宣布逐步淘汰6个学科领域的课程,包括艺术史、人类学、健康与社会关怀、新闻学、音乐与音频技术、哲学和宗教研究。

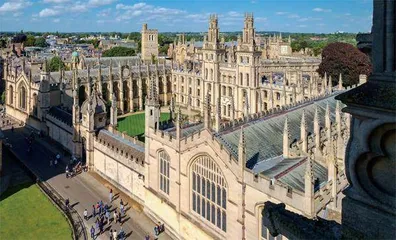

牛津大学部分人文社科专业的申请人数连年下滑,哲学、古典文学等专业更是遭遇“冷板凳”;剑桥大学也在调整学科布局,削减了部分艺术史、人类学等专业的招生规模。

哈佛2024 年秋季宣布取消30 多门课程,历史与文学的研讨课受到影响最大。

日韩也不例外,韩国私立高校德成女子大学宣布从2025年起停止招收法语系和德语系学生,韩国外国语大学2023年已停止首尔之外的龙仁校区的英语、日语等13个系的新生招生。

日本早在2015年就爆发过废止文科学部的恐慌,十年来多所大学裁撤文科专业。这些调整背后,各国政府对高等教育“服务社会需求”的定位日益明确。日本文部科学省的调查表明,2021年选择人文社会科学专业的高中生比例降至历史最低点。

这种趋势在发展中国家同样明显。印度大学教育资助委员会(UGC)的统计显示,2015年至2020年间,传统文科专业的入学率下降了25%。巴西教育部的数据表明,过去五年间,哲学、社会学等人文学科的招生人数减少了30%。

中国高校的文科改革也显露出大刀阔斧的姿态。

根据数字科技公司青塔的统计,早在2023年,中科大宣布撤销英语、传播学、考古学等3个文科专业;浙江大学2024年有142个专业,其中文科专业56个,占39.44%,当年停招的41个专业中有一半是人文社科专业(包含文学、教育学、管理学、艺术学);四川大学作为国内学科门类最齐全的高校之一,2024 年撤销了 31个专业,涉及音乐学、表演、动画、保险学等多个人文社科类专业 ;西北大学也对部分文科专业进行了裁撤,涉及汉语言、财政学、广告学等7个本科专业。

“有些高校不愿意说‘削减’,而是说‘优化’,这就像裁员的时候也喜欢用‘人员优化’一个道理。”针对当下国内一些高校针对文科的“改革”,有网友如此评论。

文科削减的深层次原因

各个高校文科专业被削减的原因并不完全相同,有的是因为财政压力,有的则是出于实用主义的考虑。

张端鸿表示,近年来,高校在财政支持下降的情况下,倾向于削减招生人数少、难以直接产出经济效益的学科,这也是全球高校在调整课程设置时的普遍趋势。随着科技创新被视为国家竞争力的关键领域,高校更倾向于在STEM领域加大投入,以吸引研究经费和优秀学生。

文科通常吸引以兴趣为主导的学生,但在就业压力和教育投资回报率的影响下,许多学生选择了“更安全”的学科。国际学生也往往倾向于选择理工类就业导向更强的学科,这也导致文科课程的选课人数下降。高校如果坚持开设学生人数不足的课程,会占用教师、教室和经费等各种教学资源。高校长期维持这样的课程确实会面临很大的财务挑战。

而在贾拥民看来,当下文科的就业率和教育投资回报率都比不上理工科。

美国人口普查局数据显示:文科与理工科毕业生的收入中位数差距随着工作年限的增加而增加,而在职业中期的收入最高峰,工科毕业生的平均年薪达到了文科的1.5倍。被视为传统文科毕业生的几大就业选择——律师、出版业和学术界,处境也越来越难。

在中国,2023年大学生就业报告显示,本科毕业后五年的收入数据,排名前十的无一例外为理工和经管类专业,毕业十年后的收入差异更大了。

21世纪教育研究院院长熊丙奇表示,文科不像理工科专业那样严格要求专业师资、专业实验室,可以满足快速扩大高等教育规模的需求。而这直接带来的问题是,不少快速扩招的文科专业,缺乏培养质量保障,进而导致文科专业“低质化”与文科毕业生就业难。与此同时,文科在高校中逐渐成“弱势学科”,因为不论是发表论文的期刊(理工农医有大量的国际期刊,诸如《自然》《科学》),还是申请的课题、经费,人文社会科学都远不如理工科。 我国高校教授也存在“贫富差距”,而文科教授,是大学教授中收入最低的群体。

在中国,2023 年大学生就业报告显示,本科毕业后五年的收入数据,排名前十的无一例外为理工和经管类专业,毕业十年后的收入差异更大了。

自1999年开始,随着国内高校扩招,毕业人数和比例显著提升。新的科技革命下,提供新生产工具的技术和资本拿走了大部分生产效率提高的收入,导致文科在就业时面对的往往是职能型岗位。这些岗位门槛较低,不直接创造利润,往往是非核心部门。

张端鸿进一步表示,在教育成本高昂、毕业后薪资水平差异显著的背景下,文科专业和课程的长期价值可能难以在短期内被学生和家长认可。

在贾拥民看来,文科被削减不仅“哀其不幸”,也有“怒其不争”——国外许多大学中(甚至某些顶尖大学也不例外),大量文科专业和课程不仅饱受自身的“近亲繁殖”之苦,而且基本上被“政治正确”所主导,有时甚至达到了危及言论自由、无法开放讨论的程度。这样的文科,在大学内部逐渐沦为圈内人以“同行评议”的名义自我满足的舞台,向社会输出的人才的表现也往往一言难尽,而距离追求卓越学术、培养全面发展的人才的目标则越来越远。

《时代周报》综合了多家媒体和机构的调查,列出了美国大学生最后悔选择的专业——社会学、人文专业、传播学、教育学、市场营销、医学助理、政治学、新闻学、生物学、英语语言文学。这些专业大部分都是文科:要么是岗位对学历要求很高,要么就是很少有对口岗位(任何专业都能干)。

理科也在大调整,交叉学科成趋势

当文科被削减时,很多高校都选择去拥抱更具竞争优势的STEM学科,甚至有政府直接政策干预。

在澳大利亚,政府于疫情期间推出教育改革,针对接受联邦资助的本国学生,大幅提高人文学科学费,同时下调“就业导向”学科的学费,旨在引导学生选择市场需求较大的专业,以促进经济复苏。

具体而言,科学、卫生、农业、数学等学科的学费下降20%至62%,商科和法律学费上涨28%,而人文学科直接上涨113%。这意味着,如果本地学生就读“适合就业”的专业,每年仅需支付3700—7700澳元(约合人民币1.67万—3.49万元),而如若选择完成一个人文学位,则可能需花费约4.5万澳元(约合人民币20.4万元)。

而在美国,教育资金也向STEM倾斜——哈佛大学斥资10亿美元新建STEM大楼;华威大学最近也宣布将投资7亿英镑建设全新的STEM园区,资金主要用于提升华威大学的STEM教学楼、实验室等设施,旨在打造一个“科学与工程园区”。马斯克最近更是投入资金建设Ad Astra学校,该校以STEM教育为核心,强调实践操作。

为了让大学专业跟上市场需求的变化,国内高校正经历新一轮专业大调整。

在中国,一些地方政府也对高校学科出手了。今年1月,山西省省长金湘军在作政府工作报告时提出,要布局急需学科专业,理工农医类学科专业占比达到55%。2月,内蒙古自治区教育厅召开会议,确定了2025年发展目标包括“理工农医类本科专业和学生占比达到50%以上”。

根据澎湃新闻的报道,理工农医类学科的增加,与国家发展战略需求有直接关系。教育部在关于开展2024年度普通高等学校本科专业设置工作的通知中提到,专业设置服务于国家战略需求,支持高校面向集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、能源、绿色低碳等关键领域布局相关专业,有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。