我们应该以何种姿态立于世?

作者: 林叶

“我们作为个人,作为这个世界的一员,如何生存?”一个简单却极为根本的疑问,拉开了2025年京都国际摄影节(KYOTOGRAPHIE2025)的帷幕。

自2013年创办至今,京都国际摄影节已经走过了12年历程,从“爱”“回响”“氛围”“源”等各个主题出发,从摄影创作、作品展示多方面探寻着摄影不断拓展的多元化可能性,而今年的主题则是“人性”(Humanity),在创始人法国摄影家露西尔·丽博芝(LucilleReyboz)和日本灯光、舞台设计师仲西祐介(YusukeNakanishi)的理解中,“人性通过人类的品质、经验等等所有一切得以体现。那么,在当今日新月异、不断发展的社会中,我们应该以何种姿态立于世?”

正是基于这样一种深深的自问和反省,2025年京都国际摄影节选择的摄影家作品都以亲身经历为核心,这些创作既有个人具体的情感,有身为某个群体一员的牵绊,也有对于自身以外的他者进行观察和探索的成果,它们既凸显个体的特殊性,同时又强调着人类共通的情感。正如创始人所期待的,“通过摄影的力量,我们对人性的共同探索能够帮助我们理解他人,并分享我们在这个混乱的世界中应该做什么样的思考。”

从个体出发

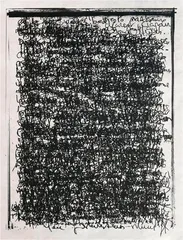

埃蒙·多伊尔(EamonnDoyle)的作品K展示于佛教净土宗大谷派总寺院东本愿寺的大玄关,这与作品本身所探讨的生死与时间似乎是最为契合的空间。埃蒙的兄长于1999年突然去世,享年33岁。母亲凯瑟琳直到2017年去世,都没能摆脱这种时光无法倒流的悲痛。这位母亲坚持给去世的儿子写信,当埃蒙将这些手写信用影像叠加的方式展现时,它们宛如时间谱成的乐谱,而埃蒙拍摄于爱尔兰西部大西洋沿岸的那些色彩浓烈却形象模糊的身影,却又似乎是某种超越时间、平行存在的世界。与此同时,音乐家大卫·多诺霍(DavidDonohoe)则是根据1951年爱尔兰人基恩(Keen)的录音为作品创作了配乐。Keen(或Cine,源自爱尔兰语Caoinim,意为“我哭泣”)是爱尔兰古老的哀悼歌曲传统,用于将死者的灵魂带到另一个世界。于是,在K的图像中,人物、布料扭曲和北风吹起的形状似乎又在呼应着哭声本身。

如果说,埃蒙2016年发布于阿尔勒国际摄影节的“都柏林三部曲(i、ON和End)”是他对于这座城市及其居民的整体观察和思考,那么在K系列作品中,他将目光转向了自身,试图寻找个体内部的原始力量,这种力量带领着我们从过去到现在,甚至能够穿过时间的河流。

而中国台湾摄影家刘星佑则是从自身的家庭出发,将过去与现在、现实与幻想模糊的边界展示在我们面前,并由此引发关于断裂与重构、离散与身份更广泛的探讨。2024年他以作品《邮寄地址不再有效》获得“KG+SELECT摄影奖”大奖,今年则以作品《父与母与我》参加京都国际摄影节主会场展览项目。在他的作品中,父亲穿上了婚纱,母亲穿上了西装,在“性别倒置”的状况下重现了过去的婚礼,然而过去的那些物件和父母近乎麻木的姿态都一再地向我们提示人本身对于家庭内部的性别、记忆的缺失状态,而这或许并非东亚社会独有的创伤,这也有待观众进一步地发现。

值得一提的是,“KG+”是与京都国际摄影节同期展开的公募型摄影节卫星展,它的展场遍布京都各种空间,包括咖啡馆、服装店、茶室、工艺品画廊等等,旨在挖掘年轻的艺术家和策展人。而其附设的“KG+SELECT摄影奖”,自2019年启动,评委会每年会在全世界投稿的摄影作品中挑出十位摄影家,为他们举办群展,而其中的最高奖项获得者将有机会在第二年京都国际摄影节主会场举办个展,这也是京都国际摄影节能够不断涌现新生力量的关键机制。

今年入选“KG+”入选的摄影艺术家将在京都堀川御池画廊分别以个展的形式展示各自的作品,从中再次选拔出最终的大奖。今年入选者同样来自世界各地,印度摄影家维诺德·维纳帕利(VinodVenkapalli)在作品《缺席》中将目光投向一个众神缺席的土地,在那里人们为了生活而卑贱地挣扎着,背叛和欺骗则是常态,无论如何祈祷都无法获得救赎,最终他在作品中发出灵魂的拷问“这无尽的黑夜何时才能结束?”韩国摄影家宋相铉(SangHyunSong)以1945年2月16日在日本福冈监狱丧生的27岁青年尹东柱为线索,用摄影的方式为其创作了一部独特的传记《医院》,以此表达他对作为民族诗人的尹东柱的理解与纪念。乌拉圭摄影师费德里克·埃斯托尔(FedericoEstol)将自己的作品《闪耀英雄》称为“基于社区的视觉叙事项目”,在这个项目中他与玻利维亚拉巴斯的一群匿名擦鞋匠合作,创作了一本杂志,将他们描绘成每当鞋子脏了就会前来救人的超级英雄。日本摄影家西冈洁在《品际》中则关注充斥当代社会的无休止的信息浪潮,以摄影的方式来表现人们所处的那种真与假、虚构与控制相互混杂的极端模糊状态。当然,最让人期待的还是他们结合现实空间的具体状态来重新演绎、展示各自作品的展览,每次“KG+”都会给人带来耳目一新的感觉与让人回味无穷的灵感与启发。

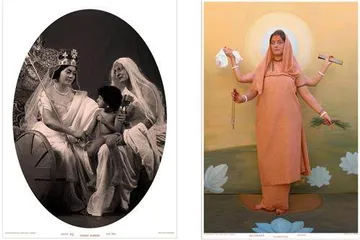

与此同时,当艺术家从自己的亲身经历出发,辐射到与自己休戚相关的族群,他们的作品便成了为特定群体发声的“舞台”。出身于印度班加罗尔的女性艺术家普什帕玛拉·N(PushpamalaN,1956~)被称为“印度当代艺术中最具娱乐性的艺术家·讽喻者”,她的作品犀利而诙谐,以雕塑作品开启创作的她,不断地挑战新的媒介,从20世纪90年代中期开始使用摄影和录像,创作了由她自己扮演各种角色的舞台剧和照片罗曼史。在与各种作家、戏剧导演和电影制作人的合作中,试图颠覆主流文化和知识话语,以其强烈的女性主义作品,拥抱多重现实的理念,让人们对于印度的现实和历史产生更深层的理解,并由此引发对自身文化的思考。

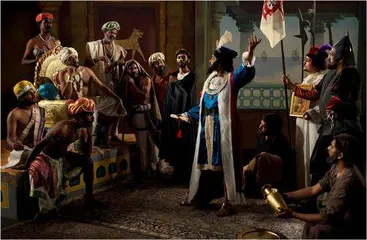

2025京都国际摄影节展出了三个系列的作品,包括曾在泰特现代美术馆展出的《瓦斯科·达·伽马的到来(TheArrivalofVascodaGama)》系列。作品基于葡萄牙画家维洛佐·萨尔加多(VelosoSalgado)创作于1898年的油画,艺术家本人化身为画中葡萄牙探险家瓦斯科·达·伽马——第一个发现通往印度新航线的欧洲人,以夸张、隐喻的手法再现了欧洲殖民主义向亚洲国家的蔓延。而《印度母亲》项目,则探讨了印度母性符号的历史表征。在这个作品中,艺术家将自身化作具有政治意味的载体,通过戏谑、反讽的视觉语言,“颠覆性”地再现了文献资料、流行文化、民间传说、考古学等媒介中的女性形象。策展人选择了京都文化博物馆别馆,这个曾经是日本银行京都分行的建筑物,极具现代主义风格的红砖外立面和庄严的内装似乎也与她的作品形成了某种具有讽刺意味的呼应。

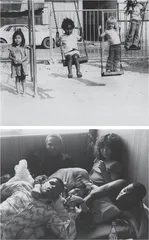

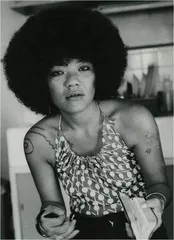

同样地,1953年出生于冲绳的日本战后代表性女性摄影家石川真生则始终将目光聚焦于自己所属的冲绳女性,不断地向自己发问“我能做什么”,抱着“想要了解人性”的强烈驱动,记录下一幅幅生动的现实写照。在2025京都国际摄影节展出的是早期作品《赤花(AkaHana)》(1975-1977),在当时冲绳和美国极为复杂的政治背景下,她选择了冲绳美军基地的一家酒吧,记录下在酒吧工作的女性热爱自由、追随内心的姿态。面对冲绳在政治、历史层面的令人愤怒的弱势地位,石川真生选择的是拼尽全力地展现真实的生活原态,以此来凸显冲绳人强大的生命力。在她的叙事的底层,流淌着的是对冲绳深深的爱。

他者的目光

当然,无论是作为个体,还是某个群体的一员,在人与人的沟通交流之前,我们可能首先遇到的一个屏障,便是来自他者的目光。正如普什帕玛拉和石川真生的作品中来自殖民者和统治者的目光,这些曾经让人们遭受不平等待遇的“目光”。然而另一方面,随着世界不断地朝向多元化发展,来自他者的目光也必然随之发生着改变。

法国艺术家JR的作品,便从创作这一层面不断地向我们做出提示。基于作品《一个时代的肖像》不断向全世界多个地区的人物像进行拓展,他为生活在巴以隔离墙两侧的人们创作了比真人还大的肖像(2007),在肯尼亚基贝拉巨大贫民窟的火车车厢上印刻出女人的眼睛(2009),还有巨大的婴儿透过栅栏窥视美国和墨西哥边境(2017年),毋庸置疑,他的作品持续地向人们发出沟通交流、破除屏障的呼声。