魅力不减的拍立得

作者: 林路即时成像相机(instantcamera)作为影像世界最令人迷恋的现代工业品,尤其在美国消费者心中,其地位可以媲美当年的可口可乐和福特汽车。宝丽来(Polaroid)相机在20世纪70年代的风靡程度,丝毫不亚于当今的iphone。据说,摄影师每年要消费约10亿张宝丽来照片!时至今日,拍立得的魅力依旧不减当年,甚至不是短暂的“回光返照”,有着持续“照亮”影像世界的“魔力”。

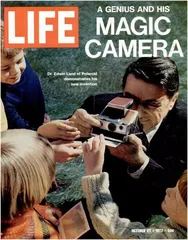

回想宝丽来的创始人,他曾何等叱咤风云。一些人认为他是一个非传统的思想家,而始料未及的是,他始终相信一种挑战。也许这就是作为发明家、科学家、教育家以及宝丽来公司的创建者埃德温·兰德,发明“一次成像”摄影的理由。

1948年,由于渴望从艺术家角度观察问题,兰德聘请了著名风光摄影家安塞尔·亚当斯作为顾问,对工程师在实验室里创造的照相机和胶卷进行测试和分析。他相信,艺术的探索要比公司技术人员的开发更有利于突破产品的限制,推动变革的需求——这才是科技领域的思想家所为。

安塞尔·亚当斯于是成为摄影名家中第一个用“一次成像”胶卷进行尝试的大师,拍摄过家人、朋友、风景、植物以及动物,收集技术信息以支持宝丽来的试验。在他的带领下,一波名家如米诺·怀特、保尔·卡波尼格罗、威廉姆·克里夫特以及尼克·戴恩在二十世纪五六十年代都加入这一专家的队伍。戴恩回忆当年被宝丽来雇用的场景:“我是在1956年加入了宝丽来的工作,在兰德的SX-70实验室里……我的工作面试以不同寻常的方式进行着。在那些年里,与复杂的申请手续不同的是,我的任务就是简单地进行一个星期的拍摄。当我带着照片回来时,兰德博士的助手就将它们摊开在桌子上,给我一支黄色的记号笔,让我标出所有知道的细节,哪些是和摄影相关,哪些没有关系。接着她和兰德博士一起,看我的照片以及我所写的细节,并宣布我被雇用了。这时候从楼下的大厅里走来了安塞尔·亚当斯,这是一位令年轻摄影人敬畏的人物,他充满活力地挥了挥手臂说:这真是一个好地方。然后就消失了。”亚当斯真的很喜欢宝丽来,他使用宝丽来200拍摄的《约塞米提,1955》一直留了下来,成为摄影史上的经典。

20世纪60年代后期,宝丽来收藏机构正式建立,这也是拍立得照片的魅力至今不减的“奠基石”。当时所获得的照片在70年代超越了试验和探索班子的领域——开始只是成立一个由志愿者参加的收藏委员会。到了80年代,志愿委员会被视觉经验丰富的雇员和艺术专业人才所替代,其职责是和艺术家们及博物馆一起工作,一直延续下来。越来越多摄影家使用宝丽来进行工作,公司收藏的照片数量不断增加。早期的亚当斯、卡波尼格罗、克里夫特以及戴恩等人的黑白照片,受到风光摄影传统的影响,成为收藏的基础。接着,国际收藏的组成部分在原有模式上扩大了范围,从公认的具有魅力的大师转向在“一次成像”摄影上有创造力的新人新作。收藏进入了兴旺期,既有和早期作品相呼应的传统图像,也有现代实验性作品。当年的收藏机构最终拥有了23000幅照片,放置在马萨诸塞州剑桥靠近公司总部的地方,并在巴黎等地有两个博物馆。这样的收藏无疑提升了即时显影在摄影人心中的地位,奠定了其“终生”荣耀。

当代摄影史上的大师们不管是商业的还是纪实的,似乎都和宝丽来有着不错的“姻缘”——不是将宝丽来作为正式拍摄的测试,就是在一段时间里和宝丽来有过“热恋”。赫尔穆特·纽顿当年有过一段名言:“如果我把相机放在脚架上,我站在镜头前,叫助手在某一个时刻按快门,按快门的是他,但这张照片仍是我的——因为我事前都用‘宝丽来’设计好了,如果我被天上掉下一块石头砸到,在灵魂归西之际,助手按了快门,那可就妙了!如果我能站起来,看看这张照片,就更妙了。我不会拒绝这张照片的,因为是老天爷赐给我的石头。”对于纽顿而言,宝丽来就是他的话语权。

点燃摄影热情

颇多争议的美国摄影家罗伯特·梅普尔索普早期成名之作包括1500幅照片中无数身体影像,就是使用宝丽来相机和胶片,从1970年到1975年整整六年的拍摄。和他以后在工作室中严谨的拍摄方式不同,梅普尔索普的宝丽来作品有更多自发的随意性。许多画面具有意想不到的粗糙感和柔弱点,也有一些直接显现后来优雅的形式主义特点。相对于梅普尔索普最为经典的作品,这些具有“瑕疵”的作品,可以看出早期他对光线、构图以及构成方面的个性,包括在文化和艺术环境影响下的艺术家成型过程。更重要的是,梅普尔索普通过宝丽来相机学会了如何看待摄影——这类相机提供了即时的满足感,也点燃了他终身的热情,从而使用照相机穿透外表的遮蔽,直抵错综复杂的内在世界。

满满的怀旧感

生涯长达73年的安德烈·柯特兹,则是在晚年迷上了宝丽来SX-70相机。这台相机是著名音乐家、摄影家和收藏家格拉汉·纳什送给他的礼物。后来柯特兹得到了宝丽来公司的永久支持,提供照相机和胶片——成为宝丽来公司资助著名摄影家的计划之一。他最著名的留存,就是从宝丽来摄影中寄托对曾经一起生活40多年的妻子伊丽莎白的怀念。重新审视柯特兹这些宝丽来作品,可以找到意想不到的诱惑力,包括光线、构成乃至影像的深度。尤其是从中透露出来的内省、乡愁以及对过去所拥有的渴望,已经成为人类共同的财富。

可玩性强

美国著名摄影家罗伯特·弗兰克也曾挖掘出宝丽来的魅力——80岁高龄的他才有时间集中精力整理出版他的新书《再现》(ComeAgain)。这是一本很独特的书,画面中拍摄于1991年贝鲁特的照片,拼贴在一本速写本上——印刷品则试图成为这本速写本的摹本。那一年,弗兰克被邀请去拍摄在黎巴嫩内战(这场内战从1975年一直延续到1990年)中被摧毁的令人惨不忍睹的贝鲁特城市景观。当时一起同去的五位摄影家在1992年共同出版了一本书《贝鲁特中心区》。然而就在这次拍摄过程中,他留下了一些使用宝丽来拍摄的废墟影像,回家后一直放在工作室里。如今我们看到的这本使用拍立得媒介完成的影集,不仅选择了拼贴的手法,而且完全还原了在速写本上的原生状态,让历史的怀旧感力透纸背——很少有人想到这只是由一些放置了10多年已经发黄的相纸拼贴而成。兰德先生也许不会想到,他发明的相机会被弗兰克如此“糟蹋”,让人在错位中联想到一个时代的错位,或者,让宝丽来玩出了“浴火重生”的意味。

生活存在感

著名电影导演安德烈·塔可夫斯基鲜为人知的摄影爱好——经常不离手的宝丽来。他的朋友描述说:“在我1977年莫斯科的婚礼上,塔可夫斯基手上拿着一台宝丽来相机,他很快乐地摆弄这台新到手的机器。他和电影导演米切朗基罗·安东尼奥尼是我的婚礼见证人,根据当地的习俗,他们为我的婚礼音乐选择了《蓝色多瑙河》。”安东尼奥尼在那时也拍摄了很多照片,而塔可夫斯基的目的更为明确,就是希望通过照相机留下眼前的一切,于是才选择迅捷的即时成像相机。有评论说:“非常独特……照片中构成的光线和色彩也许只有荷兰画家、被誉为用光大师的约翰尼斯·维米尔的绘画可与之媲美。这本画册真是一颗货真价实的宝石。”

可见,拍立得的“诱惑”无处不在,当年受到每一款拍立得产品发明的刺激,天才的艺术家一直在寻求新奇的和不同寻常的方式表达他们对“一次成像”作品的视觉喜好。时至今日,拍立得的成长,也一直得益于新技术的应用和研发,尽管受到了数码技术的“沉重打击”也在所不惜。好在拍立得已经由经典相机转型为一种摄影次文化:古董造型的机身、黄褐色的照片、照片四边宽大的白框……在复古风潮下,拍立得照片依然以其可见可得、不可复制的特性赢得当代摄影人的“欢心”。谁说拍立得的“复活”已经成为逝去的“神话”,谁说其辉煌只能在当年大师的作品中一窥“神奇”?拍立得依旧魅力不减!