基于人工智能的高校网络安全建设研究

作者: 孙悦晨

摘要:伴随着教育数字化转型的不断深入,各类应用系统、App、小程序等在高校得到了广泛应用,这些服务应用在提升教育教学、科研管理效能的同时,也使学校网络环境日益复杂,安全防护工作困难加剧。本文分析了当前网络攻击日趋复杂化、防护能力不足、防范意识淡薄等安全挑战,并针对这些问题,提出了通过建立健全安全管理制度、引入大模型、安全GPT等人工智能技术赋能安全防护等方法,切实增强网络安全防护能力,以期为高校网络安全建设提供有益参考。

关键词:高校;人工智能;网络安全;安全管理;高级持续性威胁

中图分类号:TP393 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2025)06-0091-03开放科学(资源服务)标识码(OSID):

0 引言

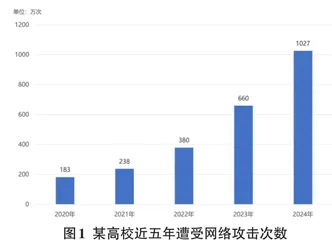

随着高校教育数字化转型的逐步深入,各类应用系统、App、小程序等信息化工具已成为提升教育教学、科研管理、工作服务的重要支撑。数字化成果在为师生带来便利的同时,服务器设备、系统平台数量逐年增加,不同系统之间数据交换共享的需求也日益增长,这使得学校网络环境日益复杂,网络安全防护范围逐年扩大,防护工作难度加剧。人工智能技术的发展为高校在教学科研、服务管理等方面带来了福音,但其智能化、自动化等特点也为网络安全防护工作带来了新的风险[1]。图1展示了某高校2020年至2024年遭受网络攻击的情况,从图中可发现网络攻击次数逐年攀升。因此,研究基于人工智能的高校网络安全建设已迫在眉睫,需通过引入更为先进的人工智能技术来驱动高校网络安全发展,提升防护水平,以应对日益严峻的网络安全态势。

1 高校网络安全建设现存问题

1.1 网络安全攻击日趋复杂化

随着教育数字化进程的持续推进,高校信息资产规模逐年扩大,资产类型呈现多样化趋势,网络环境日益复杂。高校信息系统多部署在不同版本、不同配置的操作系统上,需要不同的端口提供对外服务,难以通过一致性的安全控制策略进行管理。同时,App、小程序等基于移动设备、云服务的应用也得到了广泛普及,这些应用也为攻击者提供了新的攻击途径。人工智能技术的不断演进,催生出了大量基于机器学习、深度学习的网络攻击手段,这些攻击手段通常具有高度自动化、较强复杂性和隐蔽性的特点。攻击者利用人工智能技术,对目标漏洞进行快速分析,形成有针对性的定制化攻击方案,通过伪装流量、加密通信等隐蔽手段,躲避安全设备的检测追踪,同时利用自动化攻击工具针对一个或多个目标在短时间内发起呈指数级增长的攻击,极大地提高了攻击的成功率。

1.2 网络安全系统防护手段单一

目前,许多高校的防护手段仅是通过与系统预置规则相匹配的方式来识别、响应网络安全威胁。这种基于规则匹配的方式具有较大的局限性,已无法适应当前日益多变的网络环境,具体表现在以下三个方面:

1)无法识别新型网络安全威胁。基于规则匹配的方式只能有效识别与预置规则库相对应的网络安全威胁,当新型威胁出现时,必须通过人工方式对安全规则进行手动更新,这在网络安全防护方面具有滞后性。

2)数据分析处理能力有限。伴随着网络技术的发展,网络攻击手段日趋自动化,致使设备产生的数据量激增。基于规则匹配的系统在数据分析、处理方面的能力有限,误报或漏报的情况时有发生。

3)无法有效检测复杂的网络攻击。基于人工智能和机器学习算法的网络攻击可以通过模仿正常用户的上网行为绕过安全系统内置的检测规则,致使现有的安全设备无法有效检测复杂的攻击。

1.3 网络安全防范意识淡薄

高校个人隐私数据泄露、社工钓鱼等网络安全事件频发,其主要在于师生对网络安全重要性认识不足,缺乏重视,网络安全防范意识淡薄。此外,学生群体网络活跃度较高,但由于缺乏足够的网络安全意识和防护技能,在频繁尝试各类新技术的过程中,一味使用弱密码、随意点击不明链接、下载未经验证的附件。这些不当的上网行为不仅使个人信息安全面临威胁,其终端设备也容易成为攻击者入侵高校网络的突破口,进而对整个学校的网络安全造成影响。

1.4 网络安全技术力量短缺

高校网络安全管理工作涵盖全校信息系统安全监控、安全漏洞修复、应急事件处置、数据安全保护、用户安全教育等多个方面,任务繁重且复杂。但多数高校在网络安全管理方面仅配备1-2名专业技术人员负责全校的网络安全工作,难以应对日益增长的网络安全防护需求[2]。同时,管理者须具备网络攻防、密码学、漏洞分析等专业知识,技术门槛较高,人才培养周期较长,无法在短时间内形成专业的管理团队。此外,网络安全技术更新迭代速度较快,一些高校的网络安全管理方式及技术手段也存在一定的滞后性。

2 基于人工智能的高校网络安全建设探索

2.1 建立健全网络安全管理制度

针对学校不同类型的网络安全资产,应制定分类分级的管理制度,明确各类资产的安全保护要求和责任主体[3]。对于小程序、App等移动设备应用,应明确上线审核机制,确保其代码、数据安全,权限控制符合相关规范;同时,定期进行安全检测,及时修复安全漏洞,升级系统版本。对于网站等网页端应用,应明确要求实施严格的内容安全管理和访问控制策略,以有效防范网页篡改、SQL注入等安全风险;同时,部署WEB应用防火墙,进一步增强网站的安全防护能力。对于信息系统等软件服务应用,应建立数据分类分级保护制度,明确数据使用权限和访问控制策略,确保数据的机密性、完整性和可用性。此外,针对各类资产的日常运维,应制定统一的安全管理规范,确保安全防护措施的有效性和持续性[4]。

2.2 人工智能技术赋能网络安全建设

传统安全设备多基于静态规则匹配的方式,且数据集成能力较弱,日志存储分散;在对安全事件进行处置时,更多依赖于网络安全管理人员对事件的分析及应急处置能力,存在一定主观性。针对以上问题,高校可通过人工智能赋能网络安全建设的方式,提升学校网络安全防护能力。具体可从以下几个方面展开:

1)引入大模型技术,挖掘安全管理薄弱环节

传统的网络安全防护主要依赖规则匹配的方式实现安全管理,这种仅依靠静态规则的方式难以抵御高级持续性威胁等新型网络攻击。此外,各类安全服务器等日志存储分散,难以进行全局性的关联分析。为了解决以上问题,可引入大模型技术,将网络流量数据、审计合规数据、用户行为数据等全量数据接入大模型,实现对日志数据的集中管理和统一分析。同时,借助内置模型对海量安全数据进行深度学习及智能分析,识别异常行为,发掘网络安全薄弱点,提前预警潜在的安全威胁;实施有针对性的安全加固措施,更高效地保护学校信息资产,提升网络安全防护能力。

2)引进可视化技术,提升安全事件的响应分析效率

目前,高校对于安全事件的处置主要基于对结构化数据的关联分析。通常,安全日志、用户上网行为等数据分别以结构化的形式存在,需通过人工的方式对日志进行收集分析,以识别网络攻击的起始点、路径和影响范围。这种分析方法不仅耗时,而且在面对复杂的网络攻击时,存在遗漏潜在威胁的风险。引进可视化技术可有效解决这一问题。可视化技术的优势在于,它能将复杂的网络攻击入侵源、攻击路径、传播过程、受影响的系统和设备等信息通过网络拓扑的形式清晰地呈现出来。管理人员可以在短时间内快速了解攻击的起始点、传播范围以及其对整个网络的影响。相较于传统的日志分析方式,可视化技术能够大大简化对安全事件的关联分析;同时,根据系统数据实时更新网络攻击的影响范围,帮助管理人员发现潜在的影响趋势,有效提升对安全事件的响应分析效率及处置速度。

3)引入交互式安全GPT,智能辅助网络安全管理

传统的安全事件分析通常依赖于管理人员丰富的专业知识和判断力,需要从大量的日志、警报数据中梳理出有价值的信息。这种人工分析的方法往往会导致安全事件响应延迟,错过最佳防御时机。引入安全GPT,借助其自身优越的语言生成能力,自动化地从系统数据中提取关键信息;通过交互会话的方式帮助管理人员对安全事件进行梳理,深入了解事件发生的背景及细节;提供即时性的分析结果,辅助完成安全事件的决策处置[5]。同时,安全GPT具备强大的安全知识库,可随时随地为管理人员进行前沿知识普及,不断提升管理人员的网络安全素养及管理水平。

4)引入虚拟补丁技术,增强漏洞防护能力

传统漏洞修复的方式依赖于软件官方发布的漏洞补丁包,这种方式存在一定的部署延迟、软硬件兼容性等问题;且漏洞修复的过程可能会导致系统服务中断,甚至崩溃。虚拟补丁技术作为一种有效的漏洞修复方案,它通过在入侵防御系统或WEB应用防火墙中部署临时的安全规则,防止漏洞被攻击者利用。与传统修复方式相比,虚拟补丁部署灵活、生效迅速,适用于不同类型的操作系统。尤其对于校内关键老旧系统,在不需要更改应用程序代码的情况下即可保障其安全性;可在正式补丁发布前为系统提供有效保护,遏制攻击者的入侵。

2.3 多措并举,强化网络安全宣传教育

积极运用大数据工具对用户上网流量进行监测分析,针对不同师生群体,开展有差异、有侧重的网络安全教育,提升师生的知识储备和网络安全素养。引入Unity技术,构建网络攻防虚拟仿真平台,通过模拟各类网络攻防场景,帮助师生了解和应对现实中的网络安全威胁。定期制作并陈列安全展板、悬挂宣传横幅、滚动播放安全提醒信息、发放宣传手册,面对面为师生讲解网络安全知识,手把手指导师生掌握防范电信网络诈骗的技能。同时,积极引导师生参与网络安全课程、知识竞赛、讲座培训等活动,充分利用“一网多端”线上媒体矩阵,制作新闻稿、推送消息、宣传视频等,形成线上线下相结合的合力,营造浓厚的宣传氛围,提升师生的网络安全意识和防护技能。

2.4 深化校企合作,共育网络安全人才

与国内网络安全领军企业建立深度合作机制,整合优质教育资源和产业资源,共同开展网络安全相关项目,提升管理人员的专业素养和实践能力。具体做法如下:校企协同开展管理人员业务技能培训,邀请企业专家为高校网络安全团队提供技术指导,分享管理经验,使管理人员掌握最新的网络安全防护策略和应急处置方法。组织管理人员到企业进行实地考察和学习,深入了解网络安全行业的最佳实践方案及管理模式,提高其在实际工作中的决策能力和执行效率[6]。联合开展网络安全应急演练和攻防对抗活动,帮助管理人员熟悉各类攻击手段和防御措施,提高其应急响应和危机处理能力。打造协同育人基地,为高校网络安全团队提供实践岗位,使其在真实的企业环境中积累实战经验,提升应对复杂网络安全威胁的能力。

3 结束语

人工智能技术在促进高校数字化转型发展的同时,也带来了全新的安全挑战。本文深入分析了当前高校在数字化转型过程中所面临的网络安全挑战,并结合人工智能技术提出了一系列切实可行的解决方案。通过构建全方位、多层次、立体化的网络安全防护体系,为教学、科研、管理提供一个安全可靠的网络环境。但是,本文未深入考虑不同高校在资源、技术水平上的差异,存在一定局限性。未来,可通过持续关注人工智能技术创新及风险管理,针对不同高校的实际情况,制定个性化的网络安全防护措施,以应对不断变化的网络安全威胁。