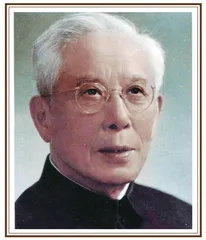

一代科学宗师周培源

作者: 隆莉

三岁上学 三年得三个学位

1902年8月,周培源出生在宜兴县后村一个开明乡绅家中。其父文伯公一生对革新、经商、办实业的兴趣,远远超过了经营田产,他是中国首批组织使用沼气的人之一。其母冯瑛太是位贤妻良母。周培源上有一个姐姐,下有两个妹妹。他小时候非常顽皮,3岁时有一次跟父亲生气,竟顺手抄起一根擀面杖向父亲进攻,结果当然是被狠狠打了一顿屁股。更“严重”的结果却是祖母因他太淘气,不到三岁半就令他念私塾,尽管对于一个活泼贪玩的儿童来说,每天6小时的课时相当难熬,但“天地日月,山水土木”的课文,却把他带入一个新天地。

1924年秋,周培源从清华毕业,即与甲子级60名被派往美国的清华同学启程赴美,进入芝加哥大学物理系就读。

芝加哥大学有美国“中西部的哈佛”之称。周培源以其过人的才智和勤奋,于1926年获得学士、硕士学位,随即于1927年春到加州理工学院攻读博士。他开始跟贝德曼教授做一个题目,后改投贝尔教授门下。贝尔是美国当时的名教授之一,同时也是个传奇式的人物,常以两个笔名在报上发表观点截然相反的文章,展开笔战。贝尔对周培源十分器重,尚未毕业,就让他在美国数学学会南加州区会议上做学术报告,是与会者中唯一做学术报告的学生。同年,周培源很快完成题为《在爱因斯坦引力论中具有旋转对称性物体的引力场》的论文,并以最佳论文的头衔毕业。

周培源在三年半之内连得3个学位,在当时实属罕见。当被问及何以能做到这点时,他只简单地说:“勤奋。”

1928年秋,周培源赴欧洲,开始博士后的研究工作。他先在莱比锡大学跟海森堡教授研究量子力学。海森堡教授是量子力学的创始人之一,曾获1932年诺贝尔物理学奖。他仅长周培源一岁,喜欢运动。在学术研究之余,两人常一起打乒乓球,相处极为融洽。1929年上半年,周培源转到瑞士苏黎世高等工业学校,在泡利教授指导下继续从事量子力学的研究。同年9月,应国立清华大学校长罗家伦之邀,从欧洲回国,成为当时清华大学物理系最年轻的教授,时年27岁。

孜孜不倦 建树颇多

1926年以来,周培源主要从事于物理学基础理论中最难的两个领域,即爱因斯坦广义相对论引力论和流体力学中的湍流理论的科学研究与教育工作,并取得杰出成就。建国以后,由于他承担了繁重的行政事务和外事活动,对他从事学术研究有一些影响,但他从未中断学术研究和亲自指导研究生,因而又在这两个领域取得重大突破,在“国际流体力学与理论物理讨论会”上,受到中外物理学家们的高度评价。

1936年到1937年,根据清华教师的休假制度,周培源参加了爱因斯坦在美国亲自主持的研讨班,爱因斯坦本人虽不在班上系统讲课,但他经常向大家介绍手头工作。在研讨班的每次报告以后,总是诚恳地与大家讨论,周培源因此受益匪浅。对他以后的相对论研究,有着深远的影响,临回国时,周培源特意到爱因斯坦家告别,并怀着崇敬的心情在爱因斯坦的书房为他拍照留念。尽管如此,他认为广义相对论引力论中仍有很多问题值得进一步思考和研究。第二次世界大战爆发后,为了支持抗战,周培源毅然放弃对相对论的研究,转攻湍流理论,这一放,就放了40年。

在阔别相对论领域40多年后,1979年,周培源出席纪念爱因斯坦100周年诞辰的第二次格罗斯曼会议,令他吃惊的是,40年前他对广义相对论的疑问,似乎并没有得到解决。有一位教授在会上做了一个报告,当他讲完之后,周培源问:“你能用你的理论解一根杆子的引力场吗?”这位教授竟然无从答对,愣在台上。这次会议大大激发了周培源重新开展相对论研究的决心,是年他已77岁。

如何求场方程的正确解一直是广义相对论的一个经典难题。周培源经过艰苦探索,在引入各向同性的条件下,求得了静止场的不同类型的严格解,从而充实了爱因斯坦的引力论;他还证实,在均匀性(或各向同性)的条件下,引力场方程本身即可给出宇宙的各向同性(或均匀性)和“弗里德曼”宇宙的度规张量,从而使“弗里德曼”宇宙的度规表达式的求解大大简化,将广义相对论宇宙论的研究向前推进了一步。

一个理论正确与否,要看能否被实验证实,但能够证实广义相对论的实验却非常稀少,尤其是引力波的测量仍处于十分困难的阶段。为了证明自己的理论,周培源冥思苦想,设计了一个光速测量实验,并招收了一名做实验的研究生李永贵。为了展开这个实验,周培源费尽了心血,从方案设计、经费、器材、定点、上上下下疏通渠道,到实验的具体细节无不亲自去做。经过近10年的探索,李永贵从事的实验取得重大进展,他的光速测量技术(精度到10-11)达到了世界先进水平,是近半个世纪来世界少数成功的广义相对论引力实验之一。近期内的成果,有可能统一物理学界70多年对爱因斯坦相对论引力论的认识分歧,产生重大的国际影响。

湍流是流体力学中最困难的领域,很多人望而生畏,不敢涉足,但周培源却在这个领域里整整奋斗了52年。

抗战期间,周培源在西南联大当教授。尽管当时生活清苦,科研条件差,他还是于1940年写出第一篇有关湍流的论文,提出从湍流脉动方程求出剪应力和三元速度关联函数满足动力学方程的方法来建立普通湍流理论,这是他一生中最重要的论文之一。

太平洋战争爆发后,周带领全家赴美,参加美国组织的战时科学研究工作,在加州理工学院继续深入研究湍流,于1945年发表了题为《关于速度关联和湍流脉动方程的解》的论文,刊登在美《应用数学季刊》上,立即引起国际上的广泛注意。他被誉为湍流模式的奠基人,他的这一论文至今仍为人们所引用。

由于周培源在湍流理论上的卓越成绩,美国政府邀请他参加美国战时科学研究与发展局的科研工作,具体做鱼雷空投入水的项目,以科学为武器参加反法西斯斗争。大战结束后,周培源被留下写项目的总结报告,这个报告后来被美国海军部划为保密文件,直到1957年才解密。

周培源对湍流模式理论的另一重要贡献是引力准相似性条件。他的这一理论,统一了均匀各向同性湍流早期至晚期衰变的解,使这一理论成为当时最能说明多个实验的均匀各向同性湍流理论,这是20世纪70年代中期提出的。10年后,他又将这一思想进一步推广到具有剪切的粘性湍流,从而使逐级逼近求解普遍湍流解的方法达到几乎完美的地步。1988年,86岁高龄的周培源又以逐步迭代法代替逐级逼近法,这是湍流模式理论的一个飞跃,湍流求解的问题终于彻底解决了,他在1945年提出的平均运动方程和脉动方程须联立求解的设想,终于变成了现实。

这一重大成果,凝结了周培源52年的心血。他以半个多世纪的奋斗探索,形成了自己的体系。1986年,当周培源以84岁的高龄在国际学术会议上做报告后,全场掌声雷动,会议主席幽默地说:“看起来如果我们要想长寿的话,只有去研究湍流。”

和平愿望的象征 人类进步的先驱

著名声学专家、中国科学院学部委员汪德昭先生按捺不住激动的心情,祝贺老友周培源的寿辰和巨大成就。他说:“一个科学工作者应该‘两耳不闻窗外事,一心只读科技书’呢?还是要把自己的科学研究和社会进步、祖国兴旺、人类和平紧密地联系起来?”周培源近半个世纪的活动就是最好的答案。

国外的大科学家,如爱因斯坦、朗之万、贝尔纳、约里奥·居里等都深刻地体会到一个科学工作者对社会要负怎样的责任,他们关心社会事业、关心人类进步,希望科学真正能造福人类。爱因斯坦就认为:“人只有献身于社会,才能找到那实际上是短暂有风险的生命的意义。”因此凡是国际上发生的重大事件,他都公开表明自己的态度,凡是了解到的社会黑暗和政治迫害,他都公开发表自己的意见,否则他就认为是在同谋犯罪。

周培源为和平事业的努力几乎是与新中国的诞生同时开始的。

在新中国宣告成立的第二天,当时担任清华大学教授、教务长的周培源,就作为科学界的代表参加了中国人民保卫和平委员会的成立大会,并当选为常务理事。不久,他又作为该大会的成员,同蔡廷锴、李德全、严济慈和涂长望等知名人士和著名科学家一起,前往华沙参加第二届拥护世界和平大会。其后,他为世界和平事业到处奔波,先后参加了亚洲及太平洋地区和平会议、亚洲国家和平会议和赫尔辛基和平大会。1961年,他还亲自率团参加在日本广岛举行的禁止原子弹、氢弹协会第七届“8·6”大会。由于周培源早年同国际科学界有着广泛的联系,他还于1957年应邀参加在加拿大举行的世界科学与和平事务组织成立大会。由于大会在加拿大的小渔村帕格沃什召开,从此该组织便以帕格沃什科学与世界事务会议闻名于世。周培源曾多次出席帕会年会,至今仍是该组织的理事。

中国人民争取和平与裁军协会(简称和裁会)成立后,周培源以其在和平事业中的崇高威望被推举为会长。那几年,他接待来访的外国和平团体,研究机构和知名人士达几十批之多,对收到的外国朋友的来信来电都亲自过目和回信。1985年,他率团赴巴西参加帕会第35届年会,并恢复了和裁会同帕会的关系。1986年,他出席在华沙举行的联合国关于和平问题专家讨论会和“华沙知识分子争取和平大会”,并在会上发言。 1991年,帕会以“世界和平、安全与发展”为主题在北京举办第 41届年会,周培源积极参加筹备工作,带病出席会议并主持开幕式。对此,与会代表,特别是曾多次同他一起参加过帕会年会的中外老科学家、老教授十分感动。

在和平事业和国际交往中,周培源以其卓越的学识,真诚亲切的君子风度,吸引了大批的国际友人,很多人到中国都指名要见他。著名科学家毕加教授参加了世界科协会议归国后,十分兴奋地对友人说,他见到一位中国科学家,是那样的诚恳、坦率、热情、亲切和朴实,他就是周培源教授。诺贝尔奖获得者卡斯特莱教授谈起周培源在帕会中的活动,充满赞赏、钦佩和尊敬。

半个世纪的辛劳,周培源成为中国最有威望的社会活动家之一,被看成是中国和平愿望的象征,被赞誉为“和平老人”。他说:“作为一个科学家,我深深懂得科学既可以造福人类,也可以危害人类。因此早在50年代,我就同国内外许多科学家一起,强烈呼吁科学上的新发明应用于造福人类,而不应用于军事目的。我始终坚信人类既然有智慧发明原子弹,最终也一定有办法去消灭它。今天我已是耄耋之年,但只要一息尚存,我就要为维护世界和平做出自己的贡献。”

献身科学 教育英才

周培源常说:“学生在前一辈的基础上往前走,应该超过他们的老师,这样人类才会有进步。”从27岁到现在,他已把63岁的生命献给了教育事业,把自己全部的知识无保留地、无私地传授给学生,培育出整整9代物理学后人。即使在繁重的行政和社会活动的情况下,他仍然坚持指导博士生、研究生。

钱伟长至今还记得周培源讲课时曾引导学生展开的猴子爬滑轮的辩论。这个普通而有趣的问题,使每个学生深入理解了动力学和静力学的本质差别。钱伟长说,不论是在校园里还是周家的客厅里,谁都可以平等地和周先生讨论各种问题。在周培源的影响下,西南联大物理系有许多学生如王竹溪、彭桓武、林家翘等,走上了理论物理的研究道路,并成为著名物理学家。

林家翘已是鹤发苍苍了。他听到周培源的大名,是在入清华大学做学生那一年(1933年)。而师从周培源读书,则是在1935年。那时,周培源是当年物理系最年轻的教授,也是清华大学青年教授中以才华学识、风度气质深得学生喜爱的“三剑客”之一。林家翘回忆说:“周先生讲课非常起劲、认真,说话也相当快,所以听课的学生,很受鼓舞……”。

到西南联大后,林家翘转从周培源学习流体力学,后以流体力学的稳定理论而闻名国际力学界。

一般的会议是请不动大数学家陈省身的。然而收到周培源90寿辰活动的邀请,他立即携夫人飞来北京。他和周培源的关系,始于1930年清华研究院的入学考试,周培源是力学科的命题和阅卷人。陈省身说:“我想我考得非常好,所以秋季入学,第一次见周先生,他就说:我看过你的入学考卷。”1938年起,陈省身已和周培源成为同事了,见面机会大为增加。陈省身说:“我也曾旁听过周先生的一门电磁学课,所得的物理知识,对我是很有益的。”

杨振宁的父亲杨武之是周培源在芝加哥大学的同学。杨振宁初识周先生,是在7岁之时,因此他对周培源的感情自是不同。抗战期间杨振宁在西南联大物理系读了4年大学,2年研究院,前后学过周先生教的三门课:力学、流体力学和广义相对论。他还记得联大物理系教授中指导研究生最多的是周培源和吴大猷先生。他获得诺贝尔奖后,曾多次应周培源邀请回国讲学,但在他的心目中,周培源永远是他们的老师。

如果要问著名科学家、美国纽约州立大学石溪分校教授张守廉,“您最钦慕的老师是谁?”他肯定回答:周培源。在西南联大时,他学了周先生的力学、流体力学、电动力学和相对论,其毕业论文《圆管中之湍流》就是周培源指导的,周先生不厌其详地教他解决问题的方法,又不厌其烦地一句句为他修改用英文写成的论文,使他受益匪浅。1944年周培源给张守廉办好了加州理工学院的研究生奖学金,而此时张守廉又考上了普渡大学的电力和电讯专业。他想,中国就要进行工业建设,电机工程则是工业的基础,因此他想去普渡。可他又怕周培源不高兴,然而当他把想法说给周培源,周先生毫不迟疑地赞同他去普渡,周先生的宽阔胸怀令张守廉终身难忘。

还有钱三强、马大猷、于光远、段学复、郑哲敏、王竹溪、彭桓武,还有蔡树棠、陈耀松、童博、许良英、黄永念,还有……如今,周培源的学生大都成为杰出的科学家和学者,成为学科的带头人。

杨振宁曾说:30年前中国科学还在若有若无的境界,而现在已差不多赶上世界水平了。其中,有多少周培源的心血和汗水呢?

一个三层的生日大蛋糕放在周培源面前,鲜花丛中,他静静地坐在那里,微笑着。在他的座椅背后悬挂着北大全体师生的贺词:“献身科学,教育英才;功在国家,造福将来;寿齐嵩岱,德被春荄;祝嘏欢呼,漪欤盛哉。”

纵观周培源的一生,以其勤奋、真诚、求实的态度和追求真理、无私奉献、严以律己、刚正不阿的作风取得了科学和教育事业上的卓越成就,他不愧为我国科技教育界的“宗师巨匠,表率楷模”。

(摘编自《中华英才》1992年第17期)