宋体字:贯穿古今 泽被众生

作者: 陈正宏

宋体字是明代正德前后,由苏州的刻工发明的,其影响很快从苏州遍及全国。第一波的成品,主要出现在明代的中后期,靠着戏曲小说和科举读物等书籍,为广泛的地区和阶层所认识。

这一波从苏州出发,先影响苏州的周边地区浙江、福建,然后自东向西,蔓延至明朝的大部分地区。到了明代末期,宋体字也进入了北京城里,影响到宫廷的刻书。明代北京的内府刻本,一直是坚持用楷书体的,但是到了明末,这种坚持却松动了。发展到清代前期,宋体字不仅进入了紫禁城,而且成了内府刻本中可以跟传统楷书体分庭抗礼的一种字体。

在殿本系统中,则先后出现了方整宋体代表的康熙间原刻《康熙字典》和乾隆间刻《二十一史》。而研究表明,宋体字的特有称呼“宋字”,据说就是康熙年间确定下来的。

这样独特的一种字体,因为线条被拉直而容易刊刻,从苏州出发,辐射到中国的大江南北,进而传播到了海外。

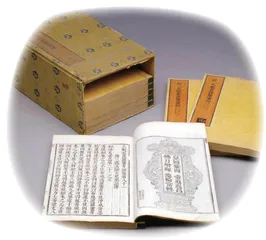

宋体字传入日本,大概跟万历年间刊刻的大藏经《嘉兴藏》颇有关系。现在京都附近宇治的黄檗寺,是中国福建僧人隐元东渡传禅宗的地方。黄檗寺现藏多达数万片的佛经版片,就是当年当地日本僧侣翻刻《嘉兴藏》时留下的。据日本学者研究,黄檗寺翻刻《嘉兴藏》时,僧侣们因为长期为刻经写样,结果连自己日常生活中的各种书写记录,也变成了像《嘉兴藏》字体一样的宋体字。

但是宋体字在日本的真正确立,主要还是在明清之际翻刻中国本的过程中,日本书业自觉不自觉地引入了宋体字。

宋体字在朝鲜半岛的经历富于戏剧性。在明朝统治时期,尽管已经有大量的明刻宋体字本进入朝鲜半岛,但朝鲜半岛本身的刻书印书里,尤其是他们引以为自豪的金属活字本里,是看不到宋体字的。在朝鲜金属活字印本里最早出现宋体字,是明朝灭亡以后。明朝流行的宋体字,在明亡后忽然出现在朝鲜半岛,有一种意见,认为它可能跟朝鲜半岛本身是明朝的属国,清朝前期,朝鲜朝野不认可清朝在文化上的宗主地位有关。所以采用已经灭亡的宗主国流行字体制作书籍,是一种政治性的表达。

因为历史原因,现存越南本汉籍数量相对较少,基本上都是18世纪以后刊刻的。在这些越南本汉籍中,宋体字也是主要字体。而越南刻宋体字本比较值得关注的,是它自身的变迁。

现存的越南刻宋体字本中,有一种字体一度占据了非常大的地盘,就是扁方的宋体字。这种宋体字,现在看来,可能跟当时中国广东地区的刻书有关,因为广东刻书从明末清初开始,有一种比较强势的字体,就是呈扁方的宋体字。

虽然从16世纪末开始,汉字已经零星地出现在西方书籍中,但样态既称不上美观,也不是宋体。与此同时或稍后,以利玛窦、艾儒略等为代表的欧洲传教士,在中国陆续刊刻了一批汉文宗教书,用的就是当时流行的宋体字。

但直到19世纪,欧洲人出版有关中国的西文书时,其中偶尔嵌入的汉字,仍然不乏临时写刻铸造的。与此同时,有一批汉学家在编纂汉语与欧洲语言的双语辞典时,意识到铸造一套规范的汉字活字十分必要,因此才有了现存于法国国家印刷局和英国国家图书馆,数量不等的在西方雕刻或铸造的汉字活字——早期的是木活字,后期的是金属活字——其中最常见的,都是宋体字。

放眼东亚,历经十九、二十世纪之交中国的新文化运动和第二次世界大战,宋体字在社会中的应用已不单限于刻书。在中国,借助新闻媒体尤其是报纸杂志,宋体字逐步具有了汉字标准字体的身份,成为当今中国人现实生活中的一种文化符号。

(摘自凤凰出版社《苏州刻书史》一书)