丹青次第与花开

作者: 王悦阳与“诗言志”有异曲同工之处,中国花鸟画的立意,向来并不只以如实描绘自然界生物为唯一使命,却往往关乎人事、人情。因此,它绝对不是自然界的照抄或模拟,而是强调花草与人们生活遭际、思想情感的某种联系而进行艺术化、形象化、比喻化的表现。

在中国绘画史乃至中国文化史上,花鸟画有着独特的艺术地位与思想价值,它既重视“真”(对于描写对象的准确写实与还原),同时又强调“善”,要求作品具有“天人合一”“寓情于景”的情感抒发作用,最终的呈现则是“美”的艺术化表达,强调“夺造化而移精神遐想”的怡情作用。无论是细微精到的工笔写生,还是粗枝大叶的水墨淋漓,通过历代丹青高手在花鸟画领域的创作与探索,最根本的是反映中国人的生活趣味与志趣情操,因而笔墨中的花花草草,也就具有了与人一般的情感共鸣与精神追求。

花鸟画的第一座高峰无疑是宋代。在中国美术史上,宋代绘画永远是一座巍巍丰碑,令人高山仰止。它所反映的广泛的现实生活内容,在古代绘画史上极为突出。其所运用多姿优美的艺术形式,创造多种表现手法,后世元明清绘画中的风格样式及理论大多可在宋代绘画中找到根据,表现了中国绘画的成熟与高度繁荣。艺术史学家高居翰(James Cahill)在《图说中国绘画史》一书中赞叹宋画之美:“在他们的作品中,自然与艺术取得了完美的平衡。他们使用奇异的技巧,以达到恰当的绘画效果,但是他们从不纯以奇技感人;一种古典的自制力掌握了整个表现,不容流于滥情。艺术家好像生平第一次接触到了自然,以惊叹而敬畏的心情来回应自然。他们视界之清新,了解之深厚,是后世无可比拟的。”

在宋画中,花鸟画无疑是成就极高的。当时,画院和民间名家众多,表现形式多种多样,画法风格不拘一格:或双勾、或没骨、或点染、或重彩、或淡彩、或水墨、或工笔、或写意,各逞所能。可以说,宋代花鸟画在应物象形、营造意境、笔墨技巧等方面都臻于完美。据《宣和画谱》记载,当时宫廷藏画见于著录的作品有6396幅,其中花鸟画就占一半以上,可见花鸟画在宋代创作之盛况和宫廷对花鸟画的重视程度。

花鸟画的繁荣也与宫廷装饰分不开。著名的史学家陈寅恪曾经说过,宋代的经济繁荣程度是封建社会的巅峰。在这种背景下,皇室贵族追求奢靡的生活方式,为了凸显居住环境的华美富丽,花鸟画成了装饰居所的首选。由此诞生了一批花鸟画名家,比如黄居寀、赵昌、崔白等。传世至今的宋人花鸟作品被各大博物馆奉为瑰宝,从小品到巨幛,宋代花鸟无不是画家从现实观察得来,运用熟练的技巧和流畅的笔调,创造了花和鸟的优美动人的形象。而这种刻意求真的描绘和笔墨风格,把花鸟画从古朴天真之趣变为精微灵动,从而使作品达到“画写物外形,要物形不改”的艺术格调。

或许是“应物象形”的工笔重彩画法在宋元时期已臻巅峰,自明代起,强调个性表现的文人水墨大写意花鸟画以不可阻挡之势奔泻而来。同样的生机勃勃,天趣盎然,但表现形式已经从传统的写生、勾勒、填彩转化为逸笔草草,不求形似,花鸟画在人间烟火的社会生活中蓬蓬勃勃地展开。于是花鸟画的形态猛然一变——日益重视以水、墨交融而成的艺术形态,强调“墨分五彩”的大写意画法大行其道,且流传至清代乃至近代,名家辈出,生生不息。

无论工笔抑或写意,重彩抑或水墨,中国的花鸟画艺术,不变的是向自然求生趣,以花鸟现精神,用笔墨展内心。诗酒纵横随意写,丹青次第与花开,只因花花草草由人恋,一切的美好与天真,都留存在了绢楮之上,越千年,美不变。

国色天香

有着“国花”美誉的牡丹花开雍容华贵、艳压群芳,被誉为“国色天香”“花中之王”,历来深受国人喜爱,形成了悠久而独特的牡丹文化。特别是盛唐以降,观赏牡丹蔚为风尚,呈现“花开时节动京城”的盛况。与此同时,牡丹还是历代画家喜爱的花鸟画题材之一。

据考证,在卷轴画中现存最早的牡丹形象,见于宋人摹的东晋顾恺之《洛神赋图》,不过牡丹并非画面主体,而仅是作为洛水河畔的点景花卉。到了唐代,传为周肪所作的《簪花仕女图》上已经有较为精彩的牡丹花造型,但此时牡丹依旧只是人物画的点缀,或为贵妇的头饰,或是纨扇中的花样。

五代是中国花鸟画发展史上的重要时期,以徐熙、黄筌为代表的两大流派,确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型,“黄筌富贵,徐熙野逸”,黄筌的富贵特别体现在画法上工细,设色浓丽,显出富贵之气,徐熙则开创“没骨”画法,落墨为格,杂彩敷之,略施丹粉而神气迥出。旧传为五代滕昌祐之作的《牡丹》轴是目前所见最早的牡丹画作,绘湖石牡丹,左右、繁疏、高下相对,布置得体。用墨笔勾勒花瓣,复填色于内,以白粉点蕊。叶则先涂色再钩出叶脉。湖石笔意疏澹,再以石绿提醒墨苔,全幅于工谨中别有流丽之意趣。

滕昌祐之作是否为画家本人真迹,现已无法考证。但可以肯定的是,现藏故宫博物院的宋人《牡丹图》页,无疑是宋元时期牡丹花绘画作品的经典之作。此图绘牡丹花后魏紫,花冠硕大,重瓣层叠,娇艳华贵,左右以绿叶相衬。花瓣层次丰富,刻画入微,先用中锋细笔勾花瓣,然后用胭脂红层层渲染,以浅黄色点花蕊,以花青汁绿染花叶。全图精工富丽,美不胜收,设色艳而不俗,充分彰显了“牡丹真国色”的华贵高雅之风,也是宋代花鸟画的典范之作。

进入明代,在“吴门画派”复兴文人画的风潮影响下,绘画技法更趋多元,水墨与生宣的大量运用也使得明代花鸟画变得更有生气,特别是水墨大写意一派,以徐渭(徐文长)为代表的写意风格,横空出世,影响巨大。

徐渭不仅是诗人、画家、书法家,也是著名的戏曲家、民间文学家、美食家、历史学家,与解缙、杨慎并称“明代三大才子”。其水墨大写意,用笔狂放,墨法变化多端,出神入化,自成一家。由于他还特别擅长行草,诸多书法运笔也同时运用到了笔下的泼墨花卉之中,不拘绳墨,却能生气勃勃,腾挪多姿,往往乍一看仿佛大大小小的墨团,但组合起来,却能成为完整的艺术形象,或紫藤葡萄,或牡丹竹石,神完气足,令人赞叹。尤其是他的大笔写意牡丹,可谓前无古人。现藏故宫博物院的《水墨牡丹图》堪称代表,全图不用色彩,仅以泼墨为之,无论花头及叶皆大笔点染而成,仅枝茎及叶脉用线条画出。牡丹花头用蘸墨法点花瓣,花瓣内端深外端浅,花头中部浅周边深。花头点成后,趁湿用重墨点花蕊。整幅作品无论布局、笔墨,均泼辣豪放,气势逼人,立意鲜明,水墨润泽,极有生意。

荷风习习

“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”盛夏时节,酷暑难当,幸有荷花,清风习习。粉色的花瓣,黄色的花蕊,迎风摇曳的荷枝,微风吹过,清香扑鼻,让烦躁的内心为之一爽。难怪有人会说,夏天,所有的惊艳与温柔,都是荷花带来的。

在中国文化史上,荷花凭借着清新脱俗的优雅气质,成为君子人格化的象征,成为文人墨客所描绘的对象。唯有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。在中国绘画史上,最令人惊艳的荷花作品,无疑是宋人所绘的《出水芙蓉图》。此图绘出水荷花一朵,淡红色晕染,花下亲以绿叶,叶下荷梗三枝。作者用俯视特写手法,描绘出荷花的雍容外貌和出污泥而不染的特质。全图笔法精工,设色艳丽,不见墨笔勾痕,是南宋院体画中的精品。

这是一张非常经典的工笔花卉写生作品。该图现藏于北京故宫博物院,绢本设色。从形式上来看,或为团扇画面,经后人装裱,改为册页。对于整体而言,特别重要的一点就是它的构图。这幅画的构图,中心在一点上,所有的花瓣都按着一个方向走。这就是构图的取向,影响到两个重要的点:一个是形,另外一个是意。

所谓形,就是绘画所表现的造型之美。在《出水芙蓉图》里,画家通过线条对荷花花瓣造型的细致刻画,展现了清水出芙蓉,天然去雕饰的自然之美。画中一朵盛开的粉红色荷花,娇柔透亮,占据了大部分画面,粉红色的花瓣在碧绿的荷叶衬映下,显得格外的艳丽夺目,婀娜多姿。从中可以看出画家的写实功力极为扎实,每片莲瓣的形状、角度、色泽和位置都安排得恰到好处。以至于瓣上红丝、蕊端腻粉,也是一一精心加工,仔细料理。画家为了表现出荷叶与花瓣的不同质感,采用了不同的渲染方法,其中花瓣是用晕染法,使得整个花朵显得饱满而细腻,而荷叶则是用渍染法,自然地描绘出叶子的肌理和厚实的质感。

值得注意的是,与现实生活中所见的荷花相比,《出水芙蓉图》里的荷花,其花瓣的造型都是有变化的,但是它并没有违背荷花本身的造型规律,而是在主观表达上更趋向唯美、精致。再如画面中心莲蓬的描绘,通过花瓣的穿插错落,使原本显得呆板的莲心与莲蕊有了错落的变化,同时,花蕊始终围着花心,并不违背自然界的客观规律。而对于荷干的表达,则更是非常巧妙,长的、中长的、短的,右边两个距离较近,左边要远一点,左边的和中间的又形成了一个斜边三角形,这种处理让画面拥有了一种非常有排列性的美感。画上还有一片没有开的小叶子,颜色为灰绿色,同时由于绢本身经过数百年岁月的沉淀趋近于深棕色,使得整个背景呈暖色调,既避免了“红花绿叶”带来的俗气感,反而显得雍容且华贵,清雅、高贵、脱俗。

简简单单的一朵花,一片叶,一片半开的叶,组成了一个饱满的构图,看似简单,却实难超越,因而成为了经典。之所以此图能具有摄人心魄的艺术魅力与感染力,一方面,这种美的造型自细致的观察与精准的写生而来,同时,为了使画面更为完美,又要通过绘画者主观感受和客观描绘的相互结合,最终才能艺术化地使之呈现出来。可以说,《出水芙蓉图》中画家依据自己的主观感受和认知,赋予客观存在的荷花一定的情感内容,传达画家的内心精神和情感,达到画家与荷花“神遇而迹化”的境界,显示野逸无华的自然之美,表现画家淡雅、恬静的心态,流露出怡然自足、平和超脱,阐释着宇宙自然不可磨灭的生机和人与自然的和谐统一。

到了明代,在一片写意与水墨的环境之中,一代巨匠陈洪绶横空出世,以其高古奇崛的线条与造型艺术,不仅一振颓靡的人物画坛,也在花鸟画领域,开创新风。

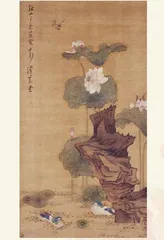

现存故宫博物院的《荷花鸳鸯图》,是陈洪绶中年时期的杰作。此图以“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的荷花为题,花朵清丽,或含苞初绽,或怒放多姿多态;枝叶带露,娉婷舒展,俯仰欹侧;湖石雄奇,锐利坚崚,厚重沉凝。两只彩蝶在空中翩翩起舞,一对鸳鸯在水面戏水悠然,打破了一池碧水的宁静。一只青蛙正隐伏于石后的荷叶上觊觎甲虫,弓身欲动,给画面平添了几许生机与意趣,从中可见画家善于观察的细心与状物精微的匠心。