伊朗大选背后的“核果实”

作者:宋晓军(文 / 宋晓军)

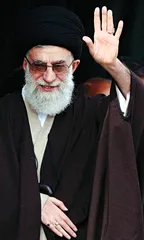

( 伊朗最高精神领袖哈梅内伊 )

( 伊朗最高精神领袖哈梅内伊 )

随着伊朗最高精神领袖哈梅内伊与总统候选人穆萨维在大选中的矛盾公开化,一些媒体已经将目光调整到了伊朗的“核迷局”上。“伊朗新总统上任后会不会发展核武器?”最近每当有记者问我这个问题,我就很想用伊朗前国王巴列维说过的一句话回答。1975年2月8日出版的西德《明镜》周刊引用了当时巴列维的话说:“我的国家无意获得核武器,但如果一些小国开始建造核武器,我们可能会改变原有的政策。”

“一个中国人,一个伊朗人,两人就两国的文明历史地位发生了争执。中国人狂妄地说,考古学家在他的祖国挖掘出了电线,这证明中国在古代就已经使用了电报机,可见中国人发明了这种通讯工具。伊朗人争辩说,在伊朗进行的考古挖掘工作中,没有人发现电线,这说明伊朗人在古代就使用了无线电发报机!”这则笑话,是伊朗前国王巴列维在上世纪50年代末撰写的《我对祖国的责任》一书中,对文明古国自负、缺乏自主科学精神做出批评时所引用的。巧合的是,就在他写这本书的前后,中国和伊朗先后做出了发展核技术的决定。

1955年4月,中、苏两国政府签订了关于苏联援助中国建设原子能工业的协议;1957年4月,美国与伊朗签订和平利用核能协议。1958年,中国在苏联专家的帮助下,开始建设铀235和钚239两条生产线,同时开始在湖南、江西等地建设铀矿矿山和水冶厂。1959年,伊朗在美国的帮助下于德黑兰大学建立核研究中心时,苏联拒绝向中国提供原子弹教学模型和技术资料。1960年,当伊朗向美国购买第一个5兆瓦试验反应堆时,苏联从中国撤走了所有核专家。1961年,当中国根据铀235生产线大部分工厂已经完成设计、铀同位素分离厂安装了部分主工艺设备的情况,决定集中力量先建设铀235浓缩生产线时,美国国务院否定了参谋长联席会议将伊朗作为核武器盟国的建议。1962~1967年,伊朗在美国的协助下建设5兆瓦试验反应堆时,中国建成了铀浓缩生产线和核武器研制基地,并于1964年10月16日成功进行了第一次核试爆。1966年10月27日,中国在本土进行了装有1290公斤核弹头、射程为894公里、爆炸当量为1.2万吨TNT的中近程导弹核武器试验,同年12月28日中国又成功完成了氢弹原理试爆。当1967年中国成功进行了当量为330万吨TNT的氢弹空爆试验时,伊朗才从美国那里得到了5165克浓缩铀和112克钚用于试验反应堆研究。

1968年1月,伊朗签署了《不扩散核武器条约》。1969年3月,伊朗与法国签订了和平利用核能的协议,同时美国政府批准了将1957年与伊朗签署的和平利用核能的协议延长10年的修订案。在随后的10年里,伊朗与法国、美国、西德、意大利、比利时、丹麦、印度、南非和阿根廷都进行了核合作,但到革命爆发时,伊朗既没有找到铀矿,也没有自己掌握铀浓缩技术。1979年伊朗伊斯兰革命后,西方国家中断了与伊朗的核合作(如1980年9月西德单方面终止了布什尔核电站的建设和1982年9月里根政府限制对包括伊朗在内的63个国家核技术出口等)。此后,伊朗在总统哈梅内伊和总理穆萨维领导下,于两伊战争中开始自主发展核技术的急行军。1985与2月12日在伊拉克空袭了布什尔核电站一个月后,伊朗在中部的亚兹德省发现了富集度很高的天然铀矿,与此同时,伊朗放弃了革命前美国向伊朗提供的激光分离铀浓缩技术,开始派出大量留学生学习核技术,回来后在谢里夫技术学院执教和研究。在拉夫桑贾尼和哈塔米两任总统任职期间,伊朗尽量摆出了一副不与西方对抗、一心发展经济的姿态,直到2003年伊拉克战争爆发、谢里夫技术学院的500名学生和240名核科研人员发出公开信要求加快发展核技术时,伊朗革命后一直孕育着的“核果实”才逐渐显现。

从这个意义上看,伊朗大选实际上是一场争夺“核果实”的大选。这个“核果实”不仅是伊斯兰革命后现代化动员能力的证明,也是遏制以色列这样的“小国”承受不了高额军费开支而最终亮出“核武牌”的重要工具。总之,“核果实”是伊朗这个文明古国通往大国之路上一个难以绕过的阶梯。对于今天的以色列和美国而言,所要斟酌的是:摧毁这个阶梯还是要限制这个阶梯。■