身心灵,爱的哲学与智慧

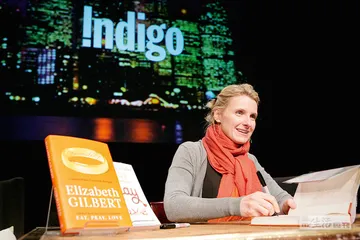

作者:黑麦 在身心灵、疗愈、颂钵这些字眼儿大规模出现在社交媒体之前,很多人对于生活中的“放下哲学”大多来自一本名为《美食、祈祷、恋爱》的书。

在身心灵、疗愈、颂钵这些字眼儿大规模出现在社交媒体之前,很多人对于生活中的“放下哲学”大多来自一本名为《美食、祈祷、恋爱》的书。作者伊丽莎白·吉尔伯特(Elizabeth Gilbert)出生在美国康涅狄格州沃特伯里。在这个偏僻的地区,她没有邻居,没有电视,也没有唱片机,因此,阅读书籍成了她们姐妹的唯一乐趣,偶尔,姐妹二人也会尝试着写小说和剧本作为乡下生活的娱乐。

在纽约大学取得政治学学士学位后,吉尔伯特曾经历了各种工作体验,从酒店的厨师到酒吧的调酒师,从餐厅的侍应生再到杂志编辑。在不同的行业中,她体验到了不同的生活轨迹,也接触到了形形色色的人。接受《纽约时报》采访时,吉尔伯特坦言,自己的写作深受欧内斯特·海明威早期的作品《在我们的时代里》的影响,因此,她也把自己的短篇作品整理成小说《最后一位美国男人》(The Last American Man)。吉尔伯特说,“作家要在探索世界的过程中寻找故事”。在那时,她已经开始为接下来的旅行积攒路费。

或许就是这样的经历造就了《美食、祈祷、恋爱》中那个“她”的形象。出生于乡村的吉尔伯特并不适应大都市的生活,即便她有稳定的收入和家庭,却无法在纽约找到一丝幸福感。她在半夜醒来,觉得周遭的一切都很陌生,她需要为自己的人生找到下一个坐标。

吉尔伯特的分手是痛苦的。那是一场漫长的拉锯战,爱意消退让两个人都陷入极大的痛苦之中。她所要的安全感并不是别人预期的那种幸福和美满,她所期待的是一种热情、平静与信仰的平衡,而此时,她并不知道这个问题的答案在哪里。因为在这样的生活环境中,她也会被世俗的欲望迷惑,也会被书本里的爱情故事所遮蔽双眼,在找到爱情,找到一切之前,她必须先找到自己。

在同名电影中,这个横跨三国的起点是通过一则寓言开始的。先知告诉吉尔伯特,“你会经历两次婚姻,一长一短”;“你会失去目前所有的积蓄,但你也会重新拾回财富”;“你注定会回到这里”。这种颇具东方式的宿命论或许并没有让吉尔伯特重视,但想到自己在纽约的生活,在那个“离开”或“留下”,“获得”或“放下”的纠结中,她开始思考起生活的本质,这是爱的前提。

意大利之旅,是小说中最吸引人的部分。在这段旅程中,所有读者都像吉尔伯特一样展现出对于美食的痴迷,这也是她重新建立自我情感关系的地方。

“你知道吗,意大利面是我的灵魂食物。”

“为什么?”

“因为它告诉我,生活可以慢慢来。”

这是吉尔伯特做出的第一次调整。在感受食物的同时,她逐步地从痛苦和压抑的情感中把自己释放出来,试图去感受欢乐。吃一口意大利的面包,瞬间,时间仿佛停止了,“我感到一种久违的舒适感,仿佛所有的痛苦、焦虑和挣扎都在这片刻的满足中融化。我明白了,生活中的小事也可以成为自我恢复的起点”。与纽约工作时味同嚼蜡的餐食相比,意大利菜就像是一种馈赠,在重拾热情与欲望的过程中,她也开始了自我修复并试图跟自己的过去和解。 在狂欢、爱、美味的簇拥下,吉尔伯特懂得,“人生像一场大菜,不必一口气吃完,慢慢品味才会更好”,轻松而深刻的哲理,象征着她决定不再急于追求终极答案,而是享受每一个过程和每一份爱。或许这就是当你问到一个厨师,为什么烹饪的菜会如此美味时,总会得到一个俗气但又蕴含真理的答案——最重要的食材是爱。

在狂欢、爱、美味的簇拥下,吉尔伯特懂得,“人生像一场大菜,不必一口气吃完,慢慢品味才会更好”,轻松而深刻的哲理,象征着她决定不再急于追求终极答案,而是享受每一个过程和每一份爱。或许这就是当你问到一个厨师,为什么烹饪的菜会如此美味时,总会得到一个俗气但又蕴含真理的答案——最重要的食材是爱。

我们不妨回想一下吉尔伯特在来到意大利之前的一幕,在和朋友的一次对话中,她讲道:“20多岁的时候恋爱、结婚,30多岁的时候忙家里的琐事,突然有天你觉得这不是自己的生活,然后开始看心理医生……自从15岁以来,不是在谈恋爱,就是在分手,连两周的单身时间都没有来处理自己的事情。”那时的吉尔伯特“不需要思考,只需要改变”,而现在,她在三分之一的旅途中,已经变得从容许多,或许,这也是接纳自己的最重要的前提条件。

离开意大利后,吉尔伯特前往了印度,在一个庙宇中进行冥想和灵性修行。印度是一个巨大的未知,这里残存着古老的仪式和信仰,这里似乎与现代气息格格不入,但却也让人着迷。电影中的镜头快速切换,印度庙会十分热闹,祭拜神灵的人们穿着五彩斑斓的服饰,敲锣打鼓,空气中弥漫着香火与烟雾,广场上挤满了信徒。吉尔伯特站在人群的边缘,眼神中流露出些许惊讶与敬畏,她深吸一口气,感受着周围的能量,此时,她不再是旁观者,她的身体与这东方文化与宗教的仪式深刻交织。

“你来这里是为了寻求平静?”

“我不确定我在找什么。”

“那你就先学会放下,其他的会自然而然地出现。”

简单的对话直指吉尔伯特的内心世界,的确,即便是经历了意大利的餐酒狂欢,她仍旧没有对自己的内心进行深刻意义的自我剖析与反思。在印度,吉尔伯特需要的是一场与自己的“孤独的对话”。

“每当我沉浸在冥想的状态,我才发现,内心的声音一直在呼喊,却被我忽视了太久。每一个问题,每一个困惑,都不是来自外界,而是我内心的未解之谜。”在书中,吉尔伯特暂时屏蔽了来自外界的干扰,更重要的是,她也屏蔽了内心思绪的干扰,她让自己找到机会,对话心灵,触碰到那个自我认知的根源,接受了昔日经历的种种伤痛,放下了关于未来的模糊的焦虑,或许也从而得到了一丝安宁。

在小说中,最能够反映吉尔伯特心态变化的一句是,“有时最深的智慧,来源于你沉默的时刻”。沉默的力量来自对过去的放弃,也背负着亲人和朋友的失望,但在有关自我的选择中,她权衡了轻重,最终选择放弃财富与过往,用于承担所有的未知所带来的危机,或许在这一刻她已经收获了平和与平静。

当生活的哲学仍旧与人生意义相悖时,吉尔伯特向着下一个目的地出发了。这是美丽的印度尼西亚的巴厘岛,所有来过这里的人都会感到惬意与安静。在这个小小的城中,她想找到一个巨大的答案。

“你为什么来巴厘岛?”

“我来找答案。”

“你找到了吗?”

“我找到了一些,也许只是找到了一部分。”

清晨的海滩上只有轻柔的阳光,空气中弥漫着咸咸的味道,吉尔伯特深呼吸,望着大海,凝视着远方,海面的深处一些渔船在轻轻晃动。如果说先前她找到了一种与大自然的联系,那么此刻,她仿佛在人、自然与人类社会中找到了一个平衡点。

“我不再需要爱情来验证我的存在,也不再依赖他人来填补内心的空缺。我学会了,只有在自己感到完整的时候,才能真正爱上别人”,在巴厘岛,爱情不再是她的救赎,而是她人生中的一个美丽部分,这种新的平衡点,让她接纳自己和他人的不足,接纳与自己和他人建立健康关系,也让她找到了接纳自我的力量。

爱情不是答案,也不是解药,不是支撑自己内在独立的力量,也不是忠于职守的情感寄托。在这一刻,爱情就是吉尔伯特自己,她用爱情弥补了内心的平衡,或者说,她用一种身心灵的智慧为自己腾出一片爱的空间,在她看来,爱是智慧与自我寻找的哲学答案。

“有时我们不需要答案,我们只需要一个机会去活得更好”;“放手不代表忘记,它意味着你已经准备好迎接新的开始”;“旅行不是为了逃避生活,而是为了让生活变得更加真实”。这些看似借口逃避现实的理由,实则展示了一个人从最初的迷茫到后来的觉醒;一个人终究为谁而活;在与世界的和谐相处中找到自我认同。整本《美食、祈祷、恋爱》似乎都贯穿着爱的主题,吉尔伯特在不同的文化、地域中实现了内在的独立,寻找到爱。

法国哲学家萨特认为存在先于本质,人类是通过自由选择来定义自己的存在,这种思想对于自我认知的解读尤为重要。返回头再看小说,是吉尔伯特自我决定的方式重塑了自己的人生,尽管在这一过程中,萨特所强调的“自由带来的焦虑”也有所体现,但也正是这种自由选择的能力,使她能够超越束缚,寻找到爱,成为自己所希望的那个人。十多年前,这本书曾是当年的“心灵指南”,为当时的女性提供了一种爱的指向和充满希望的生活参考。但不同的时代都有不同的欣赏角度,今天的人会觉得这种爱有些陈腐,但无论如何,它记录了女性走向自我、走向自爱的一步。