打造人工智能“清华代表队”

作者: 霍思伊

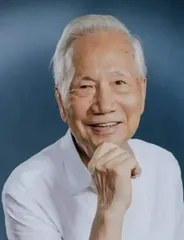

耄耋之年的他,说话逻辑清晰、思维敏捷,输出观点快而密。说不到两句,你就能感受到从他身上弥漫过来的强大自信。他就是张钹,中国人工智能领域的奠基人之一,他的四代学生组成了中国最具代表性的一支AI队伍——“清华代表队”,其中一些人已成为国内大模型建设的重要力量。

“问题都解决了,还需要我干什么”

1978年,清华大学进行部分院系调整,张钹所在的电子系(原自动控制系)改为计算机技术与应用系,系中原来从事自动控制研究的老师面临两个选择:待在计算机系,或去新成立的自动化系。他选择了前者。

很多老师劝他:国家未来要大力发展工业,自动化是最有前景的方向之一。张钹回忆,“有人说,你把已有的知识都丢掉了,还剩什么?我说,还剩一个脑袋。”

带着“唯一的脑袋”留在计算机系,张钹遇到的第一个任务是寻找有潜力的新方向。他翻阅国外学术期刊,发现美国很多大学的计算机系里都有一个方向:人工智能。

“当时,对于人工智能是什么,我也不是特别清楚,但它对我有极强的吸引力,因为这个领域里充满了大量的未知。AI在国际上刚发展了约20年,很多原理都说不清,这恰恰是我的用武之地,如果问题都解决了,还需要我干什么?”张钹说。

数学是张钹最拿手的学科。阅读大量人工智能文献后,他敏锐地发现:多数AI研究中没有使用任何数学工具,这意味着,很多还未解决的问题有机会用数学办法解决。

1980年,作为改革开放后的首批出国访问学者之一,张钹来到美国伊利诺伊大学香槟分校进修。从1978年暑期起,他就开始研究机器人运动规律,他出国第二年,就与在安徽大学任教的弟弟张铃投出中国AI领域的第一篇论文。此时,距离他决心转战AI还不到三年。

张钹成为国际上第一批提出用数学模型解决AI问题的学者之一。

深入探索“深度学习”

2002年,袁进辉还在西安电子科技大学计算机系读大三,成绩年级第一,想申请清华直博,当时,张钹是清华计算机系唯一的中国科学院院士。

此前,袁进辉已读过张钹和张铃共同撰写的一本关于人工神经网络的专著。该书出版于20世纪90年代,那时人工神经网络是AI里很小众的领域。

早期的人工神经网络只是浅层神经网络,难以解决稍微复杂的现实问题。于是,连接主义起步不久就陷入低谷,只有少数人认定这条路是正确的,其中就包括张钹。

2012年,以深度神经网络为基础的深度学习彻底出圈。与早期的神经网络相比,深度神经网络“把深度加深了”,即中间的网络层数变多之后,性能发生了重大变化,只需输入大量的原始数据,就可以“自学成才”。张钹最初感到兴奋,但随后开始思考:深度学习的边界在哪儿?

清华大学计算机科学与技术系教授、人工智能研究院副院长朱军是张钹的学生。“2013年前后,正是深度学习最热的时候,很多激进的观点认为,AI三五年内就可能在自动驾驶等复杂场景量产,但张钹是国内最早公开谈论深度神经网络存在缺陷的专家之一。”朱军说,此时,张钹快80岁了。

深度学习的一个关键弱点是容易被欺骗。张钹团队发现,深度神经网络的图像识别很脆弱。一张以雪山为背景的图片,只要加入一点“噪声”,“自学”之后的AI就会将其识别成一条狗。这一问题绝非“雪山还是狗”这么简单,而是指向一个困扰张钹多年的更大难题:深度学习往何处去?

鼓励学生“提出问题”

2022年11月30日,ChatGPT正式亮相。此前,人们根本无法想象AI模型可以变得如此强大。“绝大多数AI研究者感到非常震惊。”张钹说。

袁进辉指出,ChatGPT的诞生让人工智能进入截然不同的发展阶段。模型变大后,人们突然发现,过去多少年解决不了的问题可以用统一的方法搞定。“这是一次工业革命级的技术革命。”

张钹说,多数人理解ChatGPT就是“大数据+深度学习”,其实它真正的突破,首先在自然语言文本上。ChatGPT不是像第二代AI那样,简单地把文本作为数据来处理,而是把文本当成知识(内容)来处理。“只有当机器可以从大量的数据中获取到知识,真正的转变才会发生。所以,ChatGPT能力的强大源自两点:一是大模型;二是大文本。”

可以说,ChatGPT是张钹预测中的第三代人工智能的雏形,但还远远不够。

迄今为止,人类一直通过模拟的方式让机器的行为与人类相似,但大模型还是一个“黑匣子”,这正是张钹认为AI理论下一步可能突破的地方。

在张钹的倡议下,2018年,清华大学成立人工智能研究院基础理论研究中心,朱军为研究中心主任。

在张钹看来,中国学生解决问题的能力很强,但提出问题的能力不足。因此,在培养学生时,张钹格外重视训练学生“提出问题的能力”。

袁进辉2003年起跟随张钹读博,不像有的导师会出于“更容易出成果”或“项目有需要”等原因给学生指定博士选题,张钹总是让学生自己找题,鼓励大家自主探索无人区。

AI领域最激烈的变化就集中在短短十几年内,这一切都发生在张钹77岁之后。朱军说,张钹自我要求极高,有强烈的好奇心与求知欲,快90岁时每天还在看国外最新的论文。“他是我见过的学习能力最不可思议的人之一。最前沿的模型,他玩得比我们还溜。”

(摘自《中国新闻周刊》)