塔吊以钢铁“撬动”云端

作者: 吴吉明途经建筑工地时,我们时常能看到一座座高耸的塔式起重机(以下简称“塔吊”),正轻松地将成吨的钢材与混凝土预制件吊运至百米高空。它们不仅是现代工程力量的象征,更是物理学与工程智慧的精妙融合。今天,我们将深入探寻塔吊背后的科学奥秘,揭示工程师们是怎样运用物理定律“驯服”重力,让这些“钢铁大力士”在云端自如运作的。

塔吊为何“稳如泰山”?

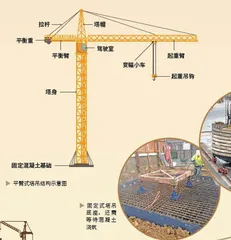

塔吊,即塔式起重机,指机身为塔形钢架、动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。它的作业空间大,起重能力强,常被用于多层建筑施工和港口装卸货物。

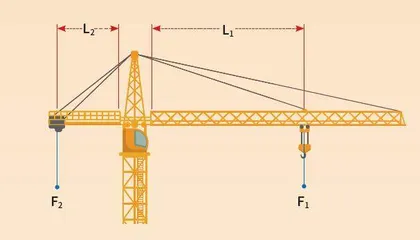

塔吊最深层的力学奥秘其实源于一个非常基础的物理学原理——杠杆原理,围绕旋转中心,起重臂与平衡臂共同构成了一个庞大的杠杆系统。

根据起重臂的构造特点,可将塔吊分为动臂式(依靠起重臂上下抬升实现变幅)和平臂式(依靠轨道上安装的小车行走实现变幅)。以我国常见的平臂式为例,吊起重物时,应满足F1×L1=F2×L2,即M1=M2(力矩,用来度量力使物体转动的能力,为力与力臂〔给定点到力作用线的最短距离〕的乘积)。

精密计算的配重块

塔吊工作前,工程师会在平衡臂后方安装适当数量的混凝土配重块,使M2成为定值,将难以驾驭的百吨级力矩转化为作用于塔吊的垂直压力。凭借精确的计算,通过调节配重块数量和起重臂长度,配重块可以有效抵消绝大部分建材所产生的重力力矩。同时,精心设计的滑轮组及液压系统借助多组滑轮,成倍放大钢丝绳的牵引力,使得电动机能以更小的输出功率吊起更重的建材。

理论上,起重臂与平衡臂的力矩必须完全相等,才能达成M1=M2。但其实塔吊并非绝对平衡,而是有可承受的范围,部分力矩会由其自身的结构强度来承受。塔吊还会搭载相应的监测仪器,避免起重臂力矩过大而引发事故。

与风的“推拉”

作为高空作业的大型设备,高空风力对塔吊来说影响极大,稍有不慎就可能导致工程事故。因此,工程师对塔吊进行了细节优化设计,材料选择上兼顾轻量化与高强度。目前,塔吊的标准节点普遍会采用性能更优的合金钢,而塔吊现有的桁架结构如同一副精心设计的空心骨骼,在保障强度的同时最大程度减轻塔吊自重,降低风阻。

根据安全操作规范要求,在未工作状态时,塔吊也需要松开回转制动器,确保回转部分能自由随风转动,以减少风载荷对塔身结构的集中作用。

精细的监测

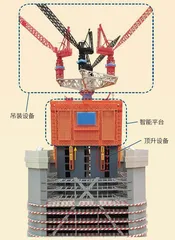

塔吊与起吊物通常距离较远,操作时,许多传感器和影像监控可对塔吊操作员进行辅助。除此之外,现场还需配备相应的信号工、挂钩工等,确保塔吊工作顺利进行。

最先进的塔吊甚至可实现远程操控,通过授权,操作员可操控千里之外的吊装设备,实现毫米级的精准吊装。

此外,一些现代塔吊会配备姿态传感器和人工智能算法,实时监测风速和载重,并自动调整姿态。

坚固的底座

为保持稳定性,塔吊的地基设计十分稳固,固定地基通常会采用桩基加混凝土承台的方式,确保其矗立在松软地基之上。

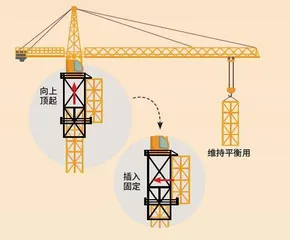

节节长高的秘诀

塔吊不仅是建筑工地上的“钢铁巨人”,更是具备“自我进化”能力的智能工程装备。它们往往伴随着摩天大楼的拔地而起而“生长”,又能在建筑完工后优雅“谢幕”。

摩天大楼封顶后,塔吊的拆除同样需要专业的解决方案。常见的工程策略是“以小拆大”,即塔吊降级技术:首先利用原塔吊安装一台更小的辅助塔吊,随后用辅助塔吊逐段拆卸原塔吊,最终借助微型吊机或无人机完成辅助设备的拆除。现中国第一高楼——上海中心大厦就成功运用此方法,在600余米的高空顺利拆除几百吨级的塔吊。

空中指挥家:塔吊间的协同作业

在集装箱密集的码头和场地有限的建筑工地,塔吊之间的智能协调尤为重要。中国的智能码头闻名世界,正是借助了先进的北斗定位和三维路径规划技术。智能塔吊在人工智能调度算法的支持下,实现对港口集装箱的精准智能调配。通过统筹优化,塔吊的使用效率被显著提升,仅需少量工作人员,便能高效管理成百上千个集装箱组群,满足复杂的工程需求。

在工地的特种吊装作业中,超大超重吊装始终是一大难题。如今,多台吊装设备协同配合已成为标准操作流程。多机协同不仅能显著提升吊装的最大承载重量,在吊挂物重心偏离理想位置时,还能通过动态配载迅速实现复合力矩平衡。为避免碰撞,塔吊集群通常采用高低错落的布局,通过合理设定各塔吊的高度和作业半径,确保塔吊群内设备的有序协作。一旦出现潜在危险,防撞系统会自动切断操作并触发警报。

抬起未来

工程学领域,无人机吊运技术快速发展,许多大型无人机已经能够承载几十千克重物,续航里程高达上百千米,不仅能够进行物流配送,还能助力边远险峻地区建筑的快速建设。

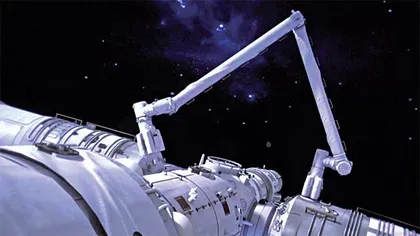

在太空,中国空间站的舱外机械臂兼具组合和移动功能,通过交替抓取舱体表面,能够像尺蠖(huò)爬行般服务于空间站全区域,轻松完成舱段转位、设备维修、协助航天员移动等任务。此外,它还配备了视觉识别和自主避障系统,即便在宇宙射线和极端温度环境下也能稳定运行。

从杠杆原理到智能算法,从城市中高楼林立的“钢筋森林”到广袤无垠的宇宙深空,塔吊的进化历程堪称一部人类征服重力的壮丽史诗。未来,我们或许能在月球基地目睹塔吊的身影,它们将继续凭借钢铁之躯,创造工程奇迹。

尝试用积木搭建一座属于你的塔吊模型,你可以使用不同的齿轮组模拟动力传动,还可以为它搭建更稳固的底座、缩短臂长以提升更重的积木、调整配重块以防止模型倾倒。在这一过程中,你可以思考真实的塔吊如何通过各个部件的协同作用来实现高效、稳定的起重作业。

若由你负责设计月球上的塔吊,需要综合考量哪些物理学与工程方面的问题?月球上的塔吊又会与地球上的有何不同?

(提示:充分考虑组合形式、低重力状况、真空环境、温差变化等因素)

(责任编辑 / 牛一名 美术编辑 / 周游)