硬“核”通往无垠未来

作者: 陶奇伟 柴子曈可控核聚变,作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术,是能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。我国自主设计研制的大科学装置、新一代“人造太阳”——中国环流三号(HL-3)取得了令人瞩目的成就,为未来的清洁能源开发奠定了坚实的基础。

而核裂变作为目前广泛应用的核能技术,也在为人类提供着巨大的能源支持。核电站完善的安全保护措施,确保了核裂变过程的稳定与安全。下面,就让我们一起走进核聚变与核裂变的世界,探索它们背后的奥秘,以及它们如何影响着我们的未来。

分裂?聚合?

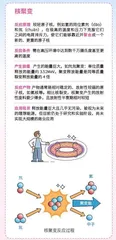

核聚变和核裂变是两种不同的核反应过程,它们在多方面存在差异。

一场可控的“裂变派对”

火力发电用煤,风力发电用风,核能发电靠核裂变。

我们可以将核裂变链式反应类比为多米诺骨牌游戏:当一张多米诺骨牌倒下时,会推倒旁边的骨牌,进而依次倒下一大片。

在核反应堆中,铀或钚(bù)等核燃料的原子核被一个小中子击中后,会裂成两部分,并释放出巨大的热能,可以通过热量交换将水加热,产生高压水蒸气,再通过涡轮机(汽轮机)发电,整个过程极为精确、可控,且不会把放射性物质释放到环境中。

保障核电站安全运行的“黑科技”

核裂变会产生放射性物质,作为开展核裂变重要场所的核电站,是如何有效地控制这些放射性物质的呢?

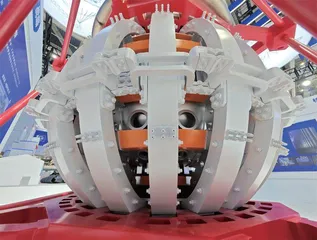

科研人员用4道安全屏障保障,给核电站的反应堆穿上了“铠甲”,使其能守护我们的安全。世界上运行的第二代后的核电站,都采用了4道屏障。以压水堆为例:

除此之外,核电站还配备了自动停堆系统、冗余设计、定期维护机制等多种安全装置。

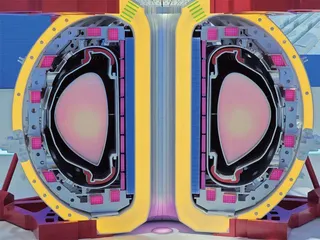

聚变“新星”

——新一代“人造太阳”

近年来,我国核聚变装置运行不断取得突破,达到国际领先水平。中国环流三号(HL-3)是我国首个具备开展堆芯级等离子体物理实验的聚变装置,由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样,它也被称为新一代“人造太阳”。

“人造太阳”如何工作

产生等离子体:将含有氘、氚的气体燃料注入“人造太阳”的真空室内,并将其加热到上亿摄氏度,使气体中的原子失去电子,形成由自由电子和离子组成的等离子体(高度离子化而整体呈电中性的物质状态,是固态、液态、气态之外的第4态)。

磁场约束:在托卡马克装置中,等离子体电流和外部磁体线圈共同作用,会产生螺旋形的强大“磁笼子”,将高温等离子体约束在其中,使其稳定存在。

维持聚变反应:在“磁笼子”约束下,当等离子体的温度、密度和约束时间这3个参数的乘积,即聚变“三乘积”达到一定值时,氘、氚之间的热运动速度足够大,能克服它们之间的电荷排斥力,发生聚合反应,生成氦原子核和中子,并释放出巨大的能量,从而实现持续的核聚变反应。

2024年6月,中国环流三号项目在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。近期,中国环流三号150万安培等离子体电流高约束模运行,达到国际领先水平,等离子体电流聚变“三乘积”等核心参数再上新台阶,标志着我国磁约束核聚变研究向堆芯级高性能聚变等离子体迈出重要一步。

大规模利用核聚变发电

需要突破哪些技术难关

难关一:温度 聚变能是宇宙的能源,太阳犹如一个巨大的核聚变反应装置,不断地向外辐射能量,向地球输送能源。太阳之所以能持续为地球提供光和热,关键就在于太阳内在源源不断地进行核聚变,若我们要利用“人造太阳”完成一次核聚变,装置的初始点燃反应至少要达到1亿摄氏度(太阳核心温度的6倍以上),后续的运行还要消耗大量额外能量,并且设备复杂、维护难度大、成本极高。

难关二:材料 目前,如何让等离子体保持稳定状态,如何研制出能承受高能中子轰击及高热量负荷的材料,如何生成足量的氚以满足聚变带来的消耗,是科研人员在磁约束核聚变领域面临的3大科学与技术挑战。

因此,要想在日常生活使用核聚变产生的电能,人类还有很长的一段路要走。

低碳先锋 让地球“喘口气”

核能的能量密度是化石能源的几百万倍,少量燃料就能发出大量电。并且,核电几乎不受气候、昼夜等因素影响,现核电站换料周期长达18个月,年利用小时数超过7000小时,是“零碳”能源体系的基荷电源。

在医学领域,核能是隐形的“守护者”。放射诊断设备利用核技术,帮助医生精准发现身体内部的病变;在农业领域,核能化身为“智慧农夫”,借助辐射育种技术,能够改变农产品作物的基因结构,提高其生长效率和适应能力,减少农药和化肥的使用,推动绿色农业发展。

未来某天,也许以核电为供应能源的灯会照亮全球的各个角落,并让天空更加澄澈,让地球不用去流浪……

(责任编辑 / 王佳璇 美术编辑 / 周游)