她从海上来

作者: 林夜阳

与贺文斌老师是一个院子的邻居,他是苏州某大学在职教师,最初以为是苏州人,后来才知道他是陕西人,以出生地划归的话,我们都是大西北人,但贺文斌看上去一点儿也不“西北”,倒像是位地道的江南书生,清俊儒雅、彬彬有礼,说话轻声细语,不像一些艺术家个性那么“冲”,印象里只有一次谈到艺术上的某个话题时,他才偶露峥嵘,情绪激烈地表达了反对的观点——到底是艺术家,就像地壳包裹的内核涌动着炙烈的熔浆,创作者的内心总是积蓄着暴动的能量。

第一次看到贺文斌的作品,画面视觉和蕴含的气质,就联想到“海派文化”这一概念,日子久了,草蛇灰线,勾起了那些久远到已经似有若无的记忆,如同暗房里底片显影一般,从模糊到清晰——我想起了生命中走过的那些上海女孩。

那是年龄还在个位数的时段,时代的大风把父辈们从全国各地吹到边疆小城,小伙伴们也就来自五湖四海,其中有上海支边家庭的女儿。当时说起上海,表情包是艳羡的,在物质贫乏的年代,“上海”是个闪闪发光的名字,人们所向往的、全中国最美好的东西都产自那个地方。上海小伙伴也与众不同:洋气,精致,漂亮,特别爱干净,就连名字都透着一种说不上来的雅致,——多年以后找到对应的词汇来描述,就是很“小资”。跟她们比起来,我们简直是一群泥头灰脸脏兮兮的野丫头——其实已经想不起谁的名字了,只是隐约记得当时的感受,和小小心灵里微弱的自卑感。

不过,在豪爽的大西北,大碗喝酒大块吃肉的北方文化里,上海人的另一面,是通常被取笑的“小器”,在上海人家里做客根本吃不饱,盘碟精美但份量很少。今天看来,节制、自律、有分寸,对生活品质和仪式感的追求等等,何尝不是美德?

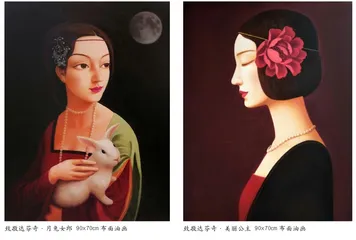

这画的就是她呀!卡通人物一样大大的眼睛,面庞瓷器般光滑白晰,神情清淡地,就这样看着你。她是随父母所在的工厂整体搬迁援疆而来的,小学时他们全家移民到回归前的香港,去投靠曾是上海资本家的爷爷,约摸十年后,有小伙伴与她取得联系,她还从香港寄了一张照片来,戴上了眼镜,形象朴素,温润柔和。自此再也没有交汇,少年时期的人了,现实中我从未见过她穿旗袍的样子,或许生活中的她也从来没有穿过旗袍,直到看到贺文斌老师的作品,恍忽认得,她在画中,举手投足,自然而然——似乎在他笔下长大成人了。

王家卫电影《花样年华》里,穿着旗袍走来走去的苏丽珍已经成为一个经典形象。王家卫是香港的上海人后代,从小生活在上海人的圈子里。他镜头里的上海女性,无论年龄身份、燕瘦环肥,说话作派都有一种上海人独有的气息,仿佛是基因里带来的,不管走到哪里,一朝是上海女人,永远都是上海女人。作家陈丹燕纪实著作《上海的金枝玉叶》里,老上海著名的永安公司郭氏家族的四小姐,曾经美丽富贵、应有尽有,在几十年的时代变故中,历经苦难、羞辱,直至一贫如洗,但她没有沉沦、崩溃和自暴自弃,始终保持着自尊和骄傲,甚至年逾古稀,依旧美丽优雅,以至于作者一行人和她一起行走在街上时,她“爱娇、精致”,散发的风情,把身边的年轻女性们衬托得粗糙不堪。我不敢想象,遭遇了那么漫长而可怕的经历后,还能活成她的样子,她的故事让人心生敬畏:这种精神品质是怎样形成的?

改编自女作家王安忆作品的电影《长恨歌》,伴随上海这所大都市几十年沧海桑田的变迁,讲述了美貌又聪明的上海女孩王琦瑶一生的情与爱。电影里有一幕场景印象深刻:物资匮乏、缺衣少食的年代,那个一生都在爱慕她的男人,想方设法给她弄来几个无比珍贵的鸡蛋,我们的女主却是拿来用蛋清敷脸,保养自己的。要知道当时很多人都在挨饿,这行为似乎把上海女人的“作”体现得淋漓尽致,类似这样让你抓狂的生活细节,在“上海女人”群像里比比皆是,让人禁不住想翻个华妃娘娘白眼外加一句:贱人就是矫情!

这样的女性面貌,却让我联想到在一些美剧语境里,那些个性复杂、与众不同的人物形象,代表着女性勇敢、坚定、自我,面对逆境和非议敢于抗争,不妥协不放弃的精神意志;向深掘进,那是一种直面人性深渊的真实——人类社会是天堂和地狱的双面体,阳光与温情的背面,是冷峻和残酷,充斥着不可告人的虚伪、算计,以及邪恶。在现实的险恶面前,她们不屈不挠地直面伤害和困局,聪明强势、出离常规,甚至为达目的不择手段。《纸牌屋》里,优雅腹黑的女主就是一个典型,美好的面容,冷静、理性,时刻保持警觉,倔强而坚定,无论你怎么评价她,都无法不对她肃然起敬。

我在贺文斌的某些作品里,也找到了类似的感觉。贺文斌老师的作品,如同缕缕丝线,将不同时空的思绪交织成一片锦缎。在混沌的潜意识里,表面柔弱温顺的东方上海女人,与西方美剧里坚硬强势的当代女性,在内核上似乎产生了某种微妙的联系,无论在什么样的时代与境遇下,一个灵魂与生俱来的生命本能,强悍的爱憎与渴求,柔韧绵长、坚不可摧。即使被剥夺了一切,那些重要的东西,仍然融化在血液里,生死相随、一丝不苟。

这股不可征服的力量从何而来?在被誉为“中华文明起源之一”的良渚文化村,我找到了源头和答案。良渚文化遗址存在年代距今5300—4300年,是中华民族和东方文明的圣地——官式书面介绍让人无动于衷,只有亲眼看到后才会触及灵魂,那些玲珑剔透、小巧亲切的良渚玉器,是属于江南、属于长江的这一中华文明特定一支的。实景还原部分,先古先祖日常生活劳作的场景——男人耕种搭房、女人汲水下灶等,都散发着江浙特有的风土人情。宫殿、城郭、祭坛、农耕与水利设施等等,大批的考古发现有待研究。一个伟大的文明,世世代代,经过了难以想象的、无数困境淬炼而成的智慧与勇气,生生不息传承下来,自然地延续、开枝散叶,造就了特有的江南文化。水草丰美、繁荣富庶的江南大地,与欧美工业文明相遇,共生共长,孕育出独特的海派文化,只看到表面的风花雪月或者世俗风情都太肤浅,“上海女人”只是一朵跳跃的浪花,海里有更深厚的积淀,等待艺术家去发掘。

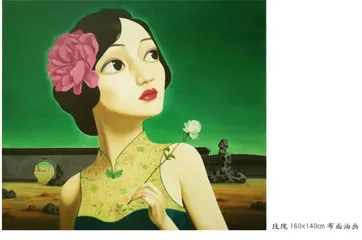

天堂苏杭,吴语呢喃小调软;秦淮两岸,风流往事知多少;小桥流水,香樟树下女儿红;市井里弄,田间巷尾,这儿,那儿,江南的暖风从远古一路吹拂至今。历史的颠倒离乱无法割断文化血脉,身在其中常常无知无觉,旁观艺术家的创作,才会被基因唤醒和呼应,那是永远拆不掉的记忆。江南庭院,游园春梦,被剥去的不仅是身体上的衣衫,还有灵魂的伪装,无可逃避。在幻境的掩饰下发现真相,亭台楼阁,灰墙深巷,门廊荷塘,旗袍,团扇,条屏……她以各种姿态存在其间,无论穿什么或者什么都没穿,都是她——苏丽珍,红玫瑰与白玫瑰,王琦瑶,郭四小姐……

贺文斌的作品有自成一体的独特风格,人物、服饰、建筑、道具,延伸到音乐、文学、戏剧等,天马行空的想象和蒙太奇手法,建构了一切均有可能发生的超现实空间,其间隐藏意象、符号、暗喻的线索,仿佛在充满故事感和戏剧张力的精神世界探幽历险,能够让人体验到一种极致的复杂感受,满溢着解读的乐趣。他的作品也从深厚的绘画技巧、审美格调和专业性上,展现了一位不同凡响的艺术家的天赋与才能,欣赏他的作品无疑是一种至臻的艺术享受——你能够看到真正难能可贵的优秀作品。

作为一名资深艺术圈观察者,欣赏贺文斌老师的作品,我的直觉清晰地指向中国的海派文化——她脱胎于江南母体,诞生于十里洋场,遗世独立,风华绝代。艺术家的创作不是无源之水,文化的沉浸会让人不自知,海派文化的中西交融、兼容并蓄无处不在地渗透在他的作品里,贺文斌老师当属海派文化这一绘画风格领域的领军人物。在我看来,他作品里大俗与大雅的交觏冲撞、古典和前卫的视觉冲突,当代形式手段所表现的,无关风月或艳俗,甚至无关政治诉求——虽然他的许多作品有明显的公共表达和时代喻意,但追根溯源,所有的所有,都不过是挣扎绵延了千百年,人性深处纠缠不休的爱与欲望。她是一片温柔的海,寂静的水面下潜藏着暗涌,你永远不要小瞧了她的力量。