从风靡世界到委身博物馆——算盘旅行记

作者: 刘小方远古时期,当人的十指无法满足计算要求时,石子、贝壳、谷物、绳结等都曾被用来辅助计算。随着人类文明的发展和数学计算的日益复杂,一种含有圆珠的方形框盘出现了,这就是算盘。由于思维方式的差异,东西方早期算盘在内部结构和使用方法上都存在差异。数学史大家梁宗巨先生在《世界数学通史》中认为,依照出现时间的早晚和计算能力的先进程度,算盘粗略地可以分为沙盘、算板、嵌珠算盘和穿珠算盘四种。值得注意的是,无论是在东方还是在西方,使用算盘最多的人是受教育程度相对较低的商人。

2007年11月3日,英国《独立报》发表了题为《改变世界的101个小物件》的文章,其中居排行榜第一位的就是算盘。《独立报》对此进行了解释:穿珠算盘使用的最早记录是公元190年的中国东汉。单从(西方)词汇的角度看,算盘(abacus)诞生得更早。在古希伯来语中,该词为“抹去灰尘”的意思;而在古希腊语中,它则指代“蒙尘的板子”。作为数千年历史中众多的算盘形式之一,中国的算盘以其卓越的速度而著称。即便在电子计算器的面前,中国人用右手打算盘仍毫不逊色。算盘之所以重要,还因为在印度—阿拉伯数字流行之前,东西方的数字表达都相对烦琐。以“623459”这个数字为例,汉字表达需要11个数位,罗马数字则需要21个数位,而在算盘上仅需要6个数位即可。因自身的直观性、操作简易性等特征,算盘在运算领域展现出显著优势,进而促进了人类科学技术的进步。

近年来,基于公元前5世纪希罗多德所著的古希腊文献《历史》中记载的丰富数据,部分西方学者推测该著作的作者希罗多德极有可能使用过(嵌珠)算盘。到了13世纪,为了介绍和推广印度—阿拉伯数字,意大利数学家斐波那契还将自己的数学著作命名为《算盘书》,可见算盘在西方使用时间之久远和地域之广泛。16世纪,随着印度—阿拉伯数字在欧洲的流行,欧洲人逐步淘汰了算盘而使用笔和纸进行列式运算。有意思的是,到了17世纪,俄国出现了名为斯科特(schoty)的10珠算盘。这种算盘在19世纪初旅行到法国,后来成为欧洲和中东地区孩童的数学启蒙教具,并在第二次世界大战后被推广到东欧社会主义阵营国家。

在东方,关于穿珠算盘的理论著作在中国汉代已经出现。到了宋代,算盘的使用已经相当普及,如北宋画家张择端的《清明上河图》中就已经出现了与我们现今外形一致的算盘。明代,晋商、徽商等商人群体的出现,促进了算盘以及与算盘相关的理论著作的大批量出现。大约在宋、元、明之际,中国禅宗在东亚的传播以及晋商、徽商等中国商帮迈步域外、扬帆海上,推动和见证了中国算盘向东经朝鲜半岛旅行到日本、向西北旅行到俄国、向南旅行到暹罗(今泰国)的历史。即便在电子计算器流行的今天,算盘仍没有完全退出我们的生活。20世纪60年代,日本、美国、欧洲等地纷纷成立珠算协会并举办年度珠算大赛等,将手打算盘作为训练学生手脑协调和理解数学的重要方式。

商人推崇与文士轻视:中国算盘的冰火两重天

“三下五除二”“二一添作五”“算盘一响,黄金万两”“铁打的算盘,流水的账”“如意算盘”等在民间广为流传的俗语,表明了算盘在汉语表达和商业领域中的巨大影响。算盘,古时也被称为牙筹、盘珠等。学术界倾向于认为中国算盘起源于东汉时期。东汉数学家徐岳在《数术记遗》中总结了当时出现的太一算、两仪算、三才算、珠算等古代算器,其中“控带四时,经纬三才”的“珠算”更接近今天的算盘。北周数学家甄鸾对此有注解:“刻板为三分,其上下二分以停游珠,中间一分以定算位。位各五珠,上一珠与下四珠色别,其上别色之珠当五,其下四珠,珠各当一。至下四珠所领,故云‘控带四时’。其珠游于三方之中,故云‘经纬三才’也。”

用现代汉语来表述,就是为了方便计算,古人把木板刻为三部分,上下两部分是停游珠用的,中间一部分是做定位用的;每档有五颗珠,用颜色来区别上面一颗珠与下面四颗珠;上面一颗珠当五,下面四颗珠,每珠当一;上面的一颗珠领着下面的四颗珠走动,叫“控带四时”,每颗珠都可以在三方之中游动,叫“经纬三才”。这种“珠算”是否就是算盘呢?中国著名珠算学家华印椿先生在《中国珠算史稿》中认为,徐岳记载的“珠算”算器是现代算盘的前身,属于广义算盘。

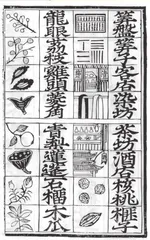

在宋元之际的文献中,“算盘”二字出现了。目前发现的最早绘制有算盘图像的文献是明洪武四年(1371年)刊印的儿童识字读本《魁本对相四言杂字》,该书中绘有一个梁上二珠、梁下五珠的十档算盘。

算盘的算力有多强大?英国学者李约瑟在《中国科学技术史》中举例说:“1946年,有一个使用算盘的店员和一个使用电动计算机的美国军官在东京做过一次表演赛,结果,算盘的速度在所有运算(乘法除外)中都获胜了,并且错误较少。”尽管如此,算盘在中国历史上却不被主流社会所重视,并长期被精英阶层无视。如北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中收录评论了当时社会上流行的多种器物,对算盘却只字未提。华印椿先生研究发现,不仅古代文人,就连不少数学家也羞于提及算盘。究其原因,主要是因为算盘的使用者多为商人。在“行贾,丈夫贱行也”的古代社会,商人使用的器物自然难入文士法眼,也难登高雅之堂。

东行日本与现身暹罗:中国算盘的亚洲旅行

自1968年以来的每年8月8日,日本京都都会举办全国性珠算大赛。不同年龄段的日本学生汇聚于此,比赛手打算盘。依照惯例,在比赛开始之前,选手们要向一位来自中国的明代珠算大师的画像鞠躬致敬。该珠算大师名为程大位,出生于徽州屯溪,是中国徽商的杰出代表。明万历二十一年(1593年),他出版了珠算著作《算法统宗》。该著作共分为17卷,书中算例通俗易懂,语言晓畅明了,并配有图示,一经问世即受到商业界人士的广泛关注,史称“海内握算持筹之士,莫不家藏一编”。

与大部分中国器物向东旅行的路径相仿,算盘也是经由朝鲜半岛传播到日本的。10世纪以来,中国与朝鲜半岛一直保持着良好关系,中国数学著作尤其是算盘领域的最新成果不断传入朝鲜半岛,并借由朝鲜半岛传入日本。对此,中国古代数学史研究专家李俨先生在《从中国算学史上看中朝文化交流》一文中说:“宋、元、明各代对于国外采购书籍,以及往返通商,都有限制,而对朝鲜则特别例外……《九章算法》《算学启蒙》及《杨辉算书》三书,是宋、元、明时期由中国输入朝鲜的。朝鲜加以覆刻,并用以课士……即旧刻《算法统宗》亦系由中国先传到朝鲜,再流入日本的。”根据《中国珠算史稿》一书中统计,明代传入日本的算盘著作不下16部。

在丰臣秀吉的指派下,日本数学家毛利重能于明朝万历年间抵达中国,致力于算学的学习与研究。当时在中国商业领域广泛流传的《算法统宗》迅速吸引了他的注意。据文献记载,毛利重能对这部作品给予了高度评价,并在深入研究的基础上,撰写了《割算书》等著作,以阐述中国珠算的原理与应用。为了推广珠算,回到日本的毛利重能还在京都的闹市区办私塾、收学徒、教珠算。17世纪中叶,经过几十年的努力,算盘在日本社会中流行起来。

中日之间的佛教文化交流也促进了日本民众对算盘的了解。宋元之际,中国禅宗蜚声海外,前来中国修禅、学禅的日本僧人络绎不绝,在他们留下的诗歌中也出现了算盘。

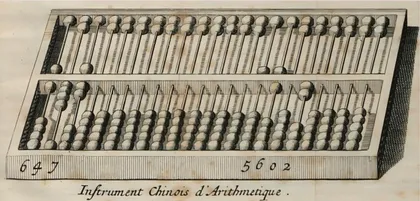

至迟到明代,中国算盘也已传入东南亚地区。17世纪后期,法国派往暹罗的外交家西蒙·德拉·卢贝尔就在暹罗看到了中国的算盘。他在1691年出版的《暹罗王国历史》中不仅记载了中国算盘的结构和用法,还留下了清晰的算盘图像。对于算盘的使用,他记录道:“下四珠每珠当一,上一珠每珠当五,使用时将下四珠拨动,另将上一珠拨动,便可很简单地使用。”不过,卢贝尔认为中国算盘也有不足之处:“要熟练使用算盘,据说需要学徒练习两年的时间。在一些复杂计算面前,与笔算相比,算盘显得效率低下。”可能是习惯了使用笔和纸的列式运算,明代来华的传教士利玛窦也认为中国算盘比较“费事”,如《利玛窦中国札记》中说:“算数能够采用笔算,对他们来说好像也是稀奇的。他们是用前面所述的那种费事的工具(算盘)来计算的。”

历史学家李则纲先生认为,算盘南行暹罗与中国徽商关系密切。从明朝中叶开始,崛起于安徽南部的商人群体逐渐在亚洲多地活跃。他们一手拿算盘,一手拿《论语》,借朝廷海禁政策的松弛,通过货船将丝绸、瓷器、茶叶等中国的紧俏货运至东南亚地区。在与当地人的商务往来中,算盘这一计算神器也得到了使用和推广。

从abacus到schoty:算盘的西方旅行

2024年10月,由英国、美国联合摄制的历史影片《角斗士2》上映。在影片中,当被问到是否有意竞选元老院议员时,马克里努斯(后来担任罗马帝国皇帝)予以否认并说道“我连算盘都不会使用”。从真实的历史看,2世纪时,古罗马帝国已经开始使用算盘。关于算盘在西方的使用历史,英国科普巨著《技术史》中认为:“过去,欧洲用古老的罗马符号表达数字,这种方法在表示高数阶时会妨碍阅读或记录。加和减在使用算盘时是容易的,但其他的计算过程就超过了大多数算盘使用者的能力范围,常常不得不求助于以使用算盘为职业的人来做那些我们现在视为十分基本的运算。”“13世纪之前,除了最简单的运算,所有运算都通过算盘进行。算盘这种工具可以追溯到古希腊时期,西方在16世纪之前一直广泛地使用它。”

从相关描述来看,古希腊、古罗马时期的“算盘”应当为算板,即在土盘、沙盘或木板上画(刻)上线条,再在上面放上小石子或算子进行运算。随后使用的框盘穿珠算盘有可能是从东方旅行而来的。对此,《中国科学技术史》中记载:“欧洲中古时代有一种保守的传说,说算盘是从阿拉伯传入的,但这样的传播并没有得到认可,而且阿拉伯算盘(每根柱上有十珠,中间没有梁)的起源本身也存在着许多疑问……由于算板具有西洋棋盘的外貌,它又是金库(exchequer),因此近代又有Chancellor of exchequer(财政大臣)一词。曾经有人认为,法国银行有一种欧洲式的算盘是从中国算盘直接变来的。不管是否存在其他来源和交流,这种说法都可能是真实的。因为13世纪有一些商业旅行家(如马可·波罗)到亚洲去,他们自然会对珠算发生兴趣。”

有意思的是,在欧洲普遍不再使用算盘之后,17世纪的俄国出现并流行了一种与中国算盘外形极为相似的算盘,俄国人称其为斯科特(schoty)。与中国算盘不同的是,斯科特竖着使用,中间没有横梁,共有12柱,除第九柱外,每柱有10个算珠。关于斯科特的来源,有人认为是13世纪蒙古人西征时将中国算盘带到俄国,也有观点认为是16世纪中国晋商将算盘带到俄国。李约瑟则鲜明地指出:“直到近代还继续使用珠算的俄国人,往往认为它起源于中国。”