聆听叶嘉莹

作者: 单正平

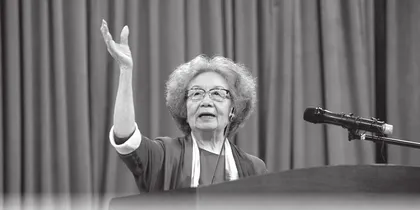

这个初冬,当南开大学迦陵学舍那两株从北京恭王府移栽的西府海棠飘落最后一片黄叶,这座中式四合院的主人——“中国古典诗词的渡引人”叶嘉莹先生如鹏鸟般直上云程。

她,用诗词在我们心间涵养出一片绿洲。从1979年到2024年,从55岁到100岁,整整45年,叶先生传递诗词的感发之力,邀不懂诗的人们一起来沐泳诗词这条生命之流。

叶先生讲课时说过一段话:

人生总是要离别,有聚就有散,有生就有死。欧阳修写了这样的词:“直须看尽洛城花,始共春风容易别。”我们现在不要管明天的离别,今天还有花开,今天我们还在一起。我们只要把这个花都看遍了,那时候我再跟春风说我要走了,我就没有遗憾了。我对于你没有遗憾,对于花也没有遗憾,对于洛阳的春天没有遗憾,因为我真的享受了洛阳的春天。在你聚的那一刻,在你生的那一段,你好好地享受了吗?你好好地尽到你的力量了吗?这才是重要的。

赏尽芬芳、用尽力量的叶先生,没有留下遗憾。她挥一挥衣袖,作别春风。叶先生生前,对《博览群书》杂志的关心与爱护,永远引领和激励我们不断前行。愿叶先生一路走好,叶先生的风骨与气度,将永远闪烁于古典文学的浩瀚星空。谨用这组文字,缅怀叶先生。

—编者按

2024年11月24日,星期日下午,海口天空阴暗,细雨霏霏,寒风吹拂,街市清旷。漫步中偶尔看一眼手机,就有叶嘉莹先生去世的消息。很快,全网铺天盖地,讣闻满屏。我写了四句悼词,发到网上:

此生有幸,忝列门墙。

德配仙祀,山高水长。

美的启蒙

回忆当年,我在南开读书,人生有幸,遇见叶先生。

在南开,我第一次见到她,用一句老话说,真是望去“俨然若神仙中人”。当时叶先生50多岁,穿一袭长裙,配一条披肩,荷叶式黑发讲究而不刻意,白皙的面庞略施淡妆而了无痕迹,天然中透露出高贵,优雅从容中有一丝矜持,让人崇敬而不敢亲近,敬佩而不敢有所请益。

她在校园中款款而行时,令人不禁感叹:叶先生竟这么优雅。而当她走上讲台,缓缓开口讲话时,我们都呆住了,天下竟有如此美妙的嗓音……

此刻,我脑子里一直盘桓庄子的一句名言:

藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,淖约若处子。不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。

我觉得百岁高龄的叶先生离开这个世界,一定是回到藐姑射山上去了。何以有如此联想?曾听叶先生讲,她在温哥华教书时,每天的日常是,早起去图书馆工作,带一个三明治作午餐,餐后即与学生会面讨论学习问题,晚饭后一般要工作到凌晨两三点才休息,年复一年,日复一日,皆是如此。回国后在南开依然如故,90岁以前坚持每天工作到深夜。而且她的生活素来俭朴,对服饰饮食要求极低。如此精力和精神,有几人具备?

1983年大学毕业后,没有机会再听叶先生的课。直到2000年,叶先生来我工作的海南师范学院讲学,才有机会再见。事后院长刘和忠先生要我为此写篇文章,我写了散文《聆听叶嘉莹》,先后发表在《海南日报》和《中华读书报》上。此文未涉及叶先生的学术成就,感觉有所欠缺,于是又写了学术评论《迦陵词心赋绝唱》。

2014年是叶先生九十大寿,5月10日开始,南开大学为她举办了隆重的祝寿仪式和多项活动。我应邀参加。此时距叶先生回国任教已经25年,这期间她的影响与日俱增,可以说名满天下了。仪式开始时,先由南开大学合唱团登台献歌,这些穿着紫色衣裙的青年男女,散发出温和纯净的气息,他们成了叶先生青春永在的生命背景板。然后由专程前来的加拿大阿尔伯塔大学校长、校董一干人给叶先生授予名誉博士学位。这些白发苍苍、峨冠博带的老教授神情庄严,步履稳重,言词典雅,从他们身上,我看到的是学术的高贵,学者的尊严。

来自北美港台的多是叶先生三四十年前的老学生,他们大多已经白发苍苍。尤其美、加的洋学生,他们用纯熟的汉语,回忆当年听叶老师讲课时的情景,仍然激动不已。这些老学生大多数我都不认识,只有来自台湾的作家白先勇、诗人席慕蓉、历史学家汪荣祖,算是比较熟悉。

白先勇先生发言时谈到,当年叶先生在台湾讲诗,所到之处,场场爆满。诗人痖弦为叶先生的风采所倾倒,文学界一帮朋友鼓动他前去追求。痖弦连连摇头说,你们不懂,叶嘉莹看着温婉亲切,其实内心冷静孤寂,根本没希望。众人细想说,果然,信然。叶先生后来在回应类似问题时说,她终其一生并没有真正谈过恋爱。她把自己嫁给了诗歌。我想起《论语》里的话,子夏说,“君子有三变,望之俨然,即之也温,听其言也厉”,我以为叶先生则是,望之俨然,即之也静,听其言也美。

言为心声。叶先生之言有多美?我曾这样描述:

她吟花,我们看见花在摇曳绽放;她咏水,我们眼前有水回环流荡;她说雾,我们觉得四周一片片岚霭迷茫;她唱风,我们能感到秋木枝叶在寒气中颤动飘扬;她念到黄鹏、黄莺,我们好像听到真有鸟儿在窗外鸣啭欢唱……她说话的声音像水晶、像珠玉、像钻石,晶莹剔透,温婉圆润,光明华丽;她的声音即使最苍凉时也有一种童音般的清脆,最欢快时也有若隐若现的悲伤。她在春天的词里吟咏生命的凋零,在秋天的诗里赞颂人生的悲壮;她能从花前月下的儿女情长,读出英雄豪杰的家国之思;从酒徒贰臣的狎妓纵酒,体会忠臣志士的天下情怀。她说话时手臂随语调变化而摆动如水波,手指自然弯曲宛若京剧演员那样的兰花指,优美雅致。她写在黑板上的字就是书法,行云流水,深得王右军之潇洒风神而有苏轼的从容沉着。她从来没有讲稿,要讲的所有诗词都烂熟于心,脱口而出毫无滞碍。这一切好像都体现着诗的生命的自由流畅。诗是有生命的,而且生生不已。她一再说,当你把自己的生命投入到诗中时,你体会到的就不仅仅是那些字面的东西。字面下的精神,就是中国诗歌的精华所在,就是中华文化的伟大秘密所存。(《聆听叶嘉莹》)

祝寿活动中还有一个展览,展出的是叶先生从中学时代到现在的照片、课堂笔记、手稿、录音、录像、各种票据等,几乎无所不包。让人惊叹她对一切文字材料的珍惜。经她的手,历史在这里凝固为图像声音,变成一种极为常见而又特殊的生命存在。

次日晚上,陈洪师选一家蒙古风味的餐厅,设宴请叶先生和席慕蓉,陪客除陈洪师夫人孙老师,尚有陶慕宁和王立新两位教授,其余五六位都是叶先生的学生。

叶先生和席慕蓉都是蒙古族。陈洪师夫人孙老师在内蒙古插队做知青多年,能歌善舞,是乌兰牧骑队员,她几乎就是半个蒙古人。陶慕宁是正宗蒙古族,王公贵族后裔。王立新虽是汉族,却在内蒙出生长大,能豪饮,尤善酒酣耳热之际大唱蒙古长调。陈洪师如此精心安排,让大家恍然以为是在大草原上的蒙古包里纵酒狂欢。

叶先生始终温和微笑,听大家唱歌,很少说话。席间席慕蓉说,她特别羡慕我们有幸成为叶老师的在籍学生。她只听课不算正牌。为弥补这个缺憾,她乐于把叶老师当明星来追,叶老师到哪里讲课,她就追到哪里。先是在台湾各地追,后来到大陆来追,大陆地域辽阔,她也紧追不舍。如此执着,实为罕见。

席慕蓉和叶先生都属叶赫那拉氏,先祖土默特部的原乡在吉林的叶赫水,但这个地方在何处,已经无人知晓。叶先生对席慕蓉说,你要找到叶赫水我就回去看看。席慕蓉果然去找,一番周折,居然真就找到了。她把叶先生带到了叶赫水。

叶先生在旷野里迎风伫立,良久无语,此时无声胜有声,令人感动。这情景在纪录片《掬水月在手》中有所表现。90岁以后的叶先生,成了声誉隆盛的文化明星,所获荣誉多不胜数。原先她的影响力主要是在大学校园内,现在迅速外溢,急剧扩展到全中国,乃至全世界。她生命的最后十年,可以说是在聚光灯下、摄像机前、鲜花丛里、赞美声中度过的。了解叶先生苦难一生的人会说,今天这一切,是她老人家应得的,苦尽甘来,更何况,这位穿裙子的士,已经把自己的一切都奉献了出去,毫无保留。

名高谤至,誉隆毁来,人心如此,也无足怪。贬损叶先生最常见的说辞是,她老人家也就是个讲解朗诵诗词的高手,对诗学并无高精深邃的研究,理论发明更是乏善可陈。是耶?非耶?以下只就几个小问题,略陈管见。

学术贡献

讨论叶嘉莹先生的学术贡献,不能不约略提及现代中国的学术潮流。

新文化运动以后的中国文学研究,一是受胡适实用主义的影响,在“整理国故”的号召下,文学研究几成考据的同义语。对文学艺术特别是诗词自身的研究基本阙如,词学尤其如此。词的消极低沉情感,词的绮靡浮艳风格,词的女性阴柔气质,常常受到指责批评,其价值被严重贬低。

正因此,叶先生在1979年回大陆讲词,专注于词的审美感性的艺术生命本身,就使学界耳目为之一新。具体说来,叶先生词学研究的贡献,我认为主要体现在以下几点。

一是进一步凸显了词有别于诗的根本特征。在传统文学史和诗学著作中,对词与诗的区别,主要着眼于其音乐形式的变化推进和句式的变化,而对于词与诗内在品质上的差异重视不够。王国维先生为提升词的艺术地位,特别推崇李后主,认为词自他以后,感慨遂深,境界始大。换言之,词在情感的广度和力度、在视野的广度和宽度上,完全可与诗媲美。他在《人间词话》中已经意识到词所独具的审美特征,是“要眇宜修”之美,而且从多方面有所涉及,但缺乏系统化。

叶先生较静安先生更进了一步。她指出,词不但在音韵体制上有别于诗,而且在情感类型和精神内涵上亦有别于诗。具体说来,诗是言儒家之志、抒士大夫之情的,其功能如《毛诗序》所说,在厚教化、美人伦、观风俗之盛衰,察政教之得失,而且如孔子所说,有训练言谈交际、多识草木虫鱼之名的实际作用。但词则不同,词是空言,戏言,是闲情,是“伪”情,其作用在游戏,在消遣,既无明道载道之使命,亦少抒情言志之命意。在这个意义上,词其实最具备康德所说的审美的无利害 (唐诗所抒之情,常与诗人自己的情感有过于直接的关联)和无功利性(唐诗常有干谒、考试及因诗名世而再得实利的种种实际效用),因而是最纯粹的文学形式之一。

叶先生更进而把整个词的形态依历史发展顺序,概括为唐末宋初的歌辞之词、北宋中叶逐渐形成的诗化之词和南宋后期出现的赋化之词,此三类彼此并无优劣高下之分,但其中的佳作,“莫不以具含一种深远曲折耐人寻绎之意蕴为美”。

虽然词与诗的区别,自宋代以降,一直有人言说,而且推崇婉约词者亦代不乏人;但现代以来,婉约词实际上一直受到贬抑,未获公允评价。叶先生一反此种“进步”偏见,推崇婉约词,确有重新为词正名、恢复其本来面目、给予公正评价的积极作用。

而且,叶先生如王静安一样,始终把讨论词的重点放在温、韦、冯、李等花间派词人和宋代晏、秦、柳、姜等婉约词人身上,其用心亦在此。她说,词非但不逊于诗,更具有一种“既可以显示作者心灵中深幽之本质,且足以引发读者意识中丰富之联想的微妙作用。这可以说是五代及北宋初期之小词的一种最值得注意的特质”。实际上这种“歌辞之词”,也是叶先生最为欣赏的,因为它能给读者提供最大的审美再创造空间。因此,评词就不能简单套用传统儒家言志缘情的诗学标准。词既自成一体,理当有自己的评价标准。

二是明确了词作为独特文体的美学品格。王静安已提出词最突出的审美特征,是“要眇宜修”。如同中国传统诗学的其他范畴一样,人们对这个“要眇宜修”很难作出清晰的说明和严格的界定。

叶先生从这个词的缘起,仔细考察了其含义的演变,从形式和内容两方面作了简明而又准确的解释:从形式方面说,词的“参差错落之音韵及节奏”,是促成其“要眇宜修”之美的一个主要因素;从内容方面看,早期小词专写闺阁儿女伤春怨别之情,以及作者写作时不经意流露的“内心所潜蕴的一种幽深隐微的本质”,这两点正是内容上的“要眇宜修”所以存在的根据。形式方面比较好理解,内容上的这两点需要略加申说。前者,是说闺阁儿女伤春怨别之情,常常是一种轻微含蓄,无法直言、明言,又不能不言的感情乃至感觉,妙在若有若无、似是而非、似非又是的轻灵朦胧;后者则是说,作者言志的严肃用心,虽然更多是通过诗文等其他艺术形式来表达,但在词这种“诗余”的消遣游戏的笔墨中,又不可能不流露那种严肃的心志。