地球的脉动:探索板块构造的奥秘

作者: 汪泱地球的诞生

关于地球的起源,科学界提出了多种理论与假设,其中最被广泛接受的是太阳星云假说。该理论认为,大约46亿年前,包括地球在内的所有太阳系行星都是由环绕太阳的原始星云中的尘埃和气体凝聚而成的。这些物质最初以微小颗粒的形式存在,并通过相互碰撞和聚集逐渐增大,最终形成了岩石体乃至更大的星系。随着这一过程的继续,早期地球不断增长,并由于频繁的小行星和流星撞击而变得更加炽热。这些撞击事件不仅增加了地球的质量,同时也为其内部带来了大量热量,成为地球早期热源之一。

此外,在地球形成初期,还存在着大量具有较短半衰期的放射性同位素,它们的衰变同样释放出巨大能量,进一步提升了地球内部温度,甚至可能达到类似于太阳表面的高温水平,从而熔化了地核。有研究指出,地球与其他天体(如太阳和月亮)之间的引力作用所产生的潮汐效应也可能贡献了一部分热量。经过亿万年的演变,地球表面逐渐冷却固化,形成了今天我们所熟知的地壳、地幔和地核结构。

板块漂移

德国地质学家魏格纳于1912年提出了著名的“大陆漂移说”。这一理论源于他对非洲与南美洲沿岸线惊人相似性的观察,尤其是南非与阿根廷之间山脉的连续性,这使他推测这两片大陆曾经可能是相连的。为了进一步支持自己的观点,魏格纳利用化石记录进行了论证。例如,舌羊齿这种生活在大约2.5亿年前的古老蕨类植物,其化石在非洲、南美洲、澳大利亚以及南极洲等多个现今分隔开来的大陆上均有发现。考虑到舌羊齿孢子的特性——既无法借助风力传播,又因结构脆弱难以通过海洋长途运输,魏格纳认为唯一合理的解释便是上述各大洲在过去曾连接在一起,构成了一个巨大的超大陆。基于这些证据,魏格纳提出了一种假设:在遥远的地质年代,如今分散的大陆实际上是一个统一的整体,即所谓的泛大陆。随着时间推移,这个超级大陆逐渐分裂并漂移到了今天的位置。这一理论后来成为现代板块构造理论的基础之一。

引起板块漂移的原因

关于当前世界版图格局的形成,即各大洲和洋盆如何分布的问题,魏格纳等早期科学家提出的“大陆漂移说”为我们提供了初步的框架。他们认为,古老的泛大陆(即盘古大陆)在天体引潮力和地球自转产生的离心力共同作用下,逐渐破裂并漂移,形成了今天我们所见的地理格局。这一过程极其缓慢,历时约5.4亿年。然而,随着科学的进步,人们对板块运动的理解变得更加复杂。现代地质学研究表明,板块漂移的动力主要来自地球内部的热力活动,特别是地幔中的热对流。这种热对流导致地壳板块在软流圈上移动,进而造成板块之间的相互碰撞、分离和滑动。例如,地壳板块的密度差异、重力变化以及地球内部的物质运动等都是重要因素。海底地貌同样能够作为大陆漂移的证据,如果地球上的海水被抽干,海底的地形特征,如大洋中脊、海沟以及火山带等,会更加清晰地展现出来,为板块构造理论提供有力的支持。事实上,自1957年第一张详细的海底地形图发布以来,人们已经能够直观地看到这些地质特征,并据此对板块构造运动有了更深入的理解。如今,随着技术的进步,海底地形图不断得到完善,进一步验证了魏格纳当初提出的理论,并促使科学家们对地球动态变化的研究不断深入。

从最新公布的海底地形图上可以看到海底长达8万千米的裂谷系,长度足以环绕地球两圈,形成了巨大的海岭,或称洋中脊。整个海岭的面积约占海洋面积的1/3。洋中脊也是火山最活跃的地带,这些海底火山带的规模宏大,特别是环太平洋火山带,部分火山带今天仍在缓慢活动。最著名的大西洋海岭几乎从北极区延伸到南极区,长达1.5万千米,宽500~900千米,相对高度达2~3千米。

板块的分类与运动

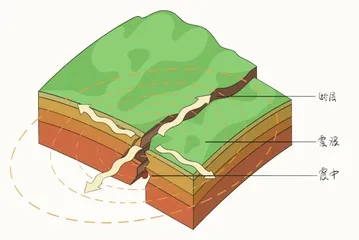

地球上的板块主要分为两种:大陆板块和海洋板块。大陆板块较轻,主要由花岗岩构成;海洋板块较重,主要由玄武岩构成。这些板块在地球表面的软流层上漂移,其运动主要受到地幔对流的推动。

板块的运动方式主要有三种:碰撞、分裂和滑动。当两个板块相撞时,较重的海洋板块往往会俯冲到大陆板块下方,形成海沟,同时在大陆板块上隆起山脉,如喜马拉雅山脉的形成就是印度洋板块与欧亚板块碰撞的结果。当板块分裂时,地壳裂开,岩浆上涌,形成新的地壳。而在板块边缘平行滑动的情况下,往往会产生强烈的地震,如环太平洋地震带。

板块构造的影响

板块构造的运动不仅塑造了地球的地形地貌,还对地球环境和生物进化产生了深远影响。例如,板块碰撞形成的山脉改变了气候模式,促进了生物多样性的形成;板块的分裂与漂移导致了海洋和陆地的分布变化,影响了全球的气候系统。

作者单位|张家港市塘桥高级中学