走进法兰西军事博物馆系列之二十四一战期间的第三共和国(1914~1918 年)(3)

作者: 陈传生 张翼空战

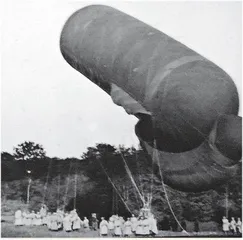

一战是首次广泛集中使用空中武器的战争。虽然当时空军还没有成为一个独立的军种,但气球、飞艇和飞机给各国军队提供了崭新的战术平台,它们被广泛应用于侦察、空战、轰炸、运输等作战任务。

最初,双方利用被束缚的气球和飞机来执行侦察任务,以确定敌人的行动和位置,为炮兵提供准确的射击指引。继而,为了防止敌方的空中侦察,出现了飞行器之间的空中格斗。后来,又在飞行器上装载航空飞镖和炸弹,执行对地面目标的轰炸任务。

齐柏林飞艇被最先用于执行战略轰炸任务。它是一种刚性结构的飞艇,由德国费迪南德·冯·齐柏林伯爵(1838~1917年)设计,于1900年7月2日首次飞行。1914年第一次世界大战爆发时,德军拥有15艘齐柏林飞艇,其中包括9艘非常大的(超过20000m3),用于观察或轰炸任务。与飞机相比,齐柏林飞艇几乎同样快,载弹量更大,航程也更远。齐柏林飞艇的首选轰炸区域是英国,先后对英国进行了51次袭击,造成577人死亡、1358人受伤。对巴黎只进行了2次袭击。第一次空袭是在1915年3月20~21日晚间进行,4艘齐柏林飞艇在巴黎第17区和第18区共投下了65枚炸弹,造成3人受伤。第二次突袭发生在1916年1月29~30日夜间,1艘齐柏林飞艇向巴黎20区投下18枚炸弹,造成23人死亡,31人受伤。

飞机的研发与制造随着战争的进展而加快步伐,性能显著提高。飞行速度由战争初期的80~115km/h,提高到战争结束时的180~220km/h;飞行高度由200m多提高到8000m,飞行距离从几十千米增加到400多千米,飞机质量也从几百千克增加到10多吨,并可载弹3吨多。

一战中,最好的战斗机飞行员被冠以“王牌”称号,获得标准是击落敌机5架以上。博物馆通过展品介绍了多名一战中牺牲的法军王牌飞行员的事迹。

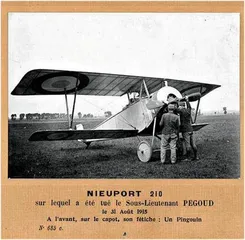

少尉飞行员阿道夫·佩古(AdolphePegoud,1889~1915年),法军航空先驱和战斗机飞行员中的佼佼者。他于1913年被飞机设计师路易·布莱里奥(LouisBlériot)聘为试飞员,成为第一个从飞机上跳伞的人,也因第一个尝试驾驶飞机完成环形飞行而扬名于世。在战争期间他赢得6次空战胜利,1915年8月31日驾驶纽波特(Nieuport)210号飞机在贝尔福附近上空与德军作战时被击落,壮烈牺牲。博物馆收藏并展出了他的飞行员皮头盔和制服夹克,另外还有一只非同寻常的遗物——吉祥物毛绒企鹅。据介绍,在法语中企鹅一词(Pingouin)与他的姓氏佩古(Pégoud)十分接近。每次飞行任务期间,他都把企鹅吉祥物放置在飞机的引擎盖上。

上尉飞行员乔治·盖纳默(GeorgesGuynemer,1894~1917年),他被认为是第一次世界大战军事航空界最具代表性的人物之一,赢得53场公认的胜利,另外还有大约30场可能的空战胜利。在空战中,他驾驶过莫兰-索尔尼尔(Morane-Saulnier)、纽波特(Nieuport)、斯帕德(SPAD)等多种类型不同型号的飞机;他有过飞机被击落后8次生还的传奇经历;1917年2月8日,他驾驶飞机在索姆河上空作战,成为第一位击落德国戈塔G.III(GothaG.III)重型轰炸机的盟军飞行员;1917年5月25日,他创造了1天内(上午8:30、上午8:31、中午12:15和下午18:30)连续击落4架敌机的骄人战绩;他所在的第3飞行中队被称为“鹳鸟中队”(EscadrilledesCigognes),在一战中获胜次数最多,而他则被称为“最机敏的鹳鸟”。1917年9月11日他在比利时上空作战时不幸中弹身亡,年仅23岁。

凡尔登战役

凡尔登战役,是德军在第一次马恩河战役后再次主动发起的重大进攻行动,于1916年2月21日开始,同年12月19日结束,持续了302天,成为西线战场最为暴力、最为血腥的战役之一。

凡尔登是法国东北部的一座小镇,位于默兹河谷,四周是陡峭的山地,有无数堡垒守卫。在1914年的德国地形图中,这里标记了至少20个重要堡垒和40个中等重要堡垒,所有堡垒都配备有效的交叉火力。此外,在第一次马恩河战役结束后,这里还构筑了长达4~5km的纵深防护战壕,从技术角度讲可打败任何进攻之敌。因此在战役开始前,凡尔登一直处于较为安静的状态,法军指挥部也一直相信这是一座无懈可击的城镇。但实际上,由于整座要塞原先配备的火炮几乎都被调往其他前线地区,这里反而成为法军防线最为薄弱的环节。

进攻凡尔登的作战计划是在高度保密的情况下,由德军总参谋长埃里希·冯·法尔金汉(ErichvonFalkenhayn)将军亲自制定,代号“审判”(德语“Gericht”)。该计划关键之处是使用威力强大的重型火炮持续猛烈攻击,在法国防线中轰炸出一个“深深的空隙”,然后出动步兵占领这个空隙,同时摧毁敌方的补给线,以防止任何有组织的反击。

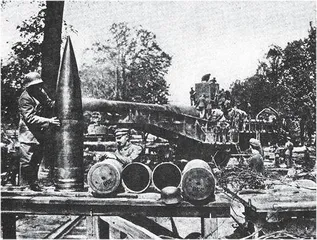

战役开始前,德军在凡尔登集结野战炮306门、重型火炮542门、轻型火炮(德语“Minenwerfer”,即“地雷发射器”)152门,以及大量中小口径迫击炮。这次特殊的集结使得在仅有14km长的战线上部署了大约1220门火炮,即大约每隔12m的距离就有一门火炮。其中包括13门420mm重型迫击炮,即著名的“大贝莎”和能够发射1吨重炮弹的伽玛迫击炮(德语“GammaMörser”),2门380mm“兰格麦克斯”重型火炮,17门奥匈帝国制造的斯柯达305mm重型迫击炮,以及大量210mm和150mm速射炮。同时还将250万发炮弹运输到位。

2月21日战斗开始后,德军在40km的战线上进行了9小时的集中轰炸,发射了100万发炮弹,然后用3个军的兵力发起进攻,先头部队用火焰喷射器扫清战壕。23日,德军向前推进了将近5km,法国军队被迫后撤。24日,法军被迫放弃第二道防线。25日,德军用强大的火力进攻并占领了战略要地杜奥蒙要塞。

在此情势下,亨利·菲利普·贝当将军临危受命,担任凡尔登战区法军总指挥。他指挥的第20军进入凡尔登的当天,就收到了杜奥蒙要塞失陷的战报。由于法军第33团的顽强抵抗,再加上当时天降大雪,德军对杜奥蒙村的进攻受阻,法军利用唯一一条与后方保持联系的巴勒迪克-凡尔登公路(法国人称之为“圣路”)不失时机地向凡尔登运送人员补给,一周内组织3900辆卡车,日夜不停地将19万援军和2.5万吨物资急速运输到位,加强纵深防御,从而迅速扭转了不利局面,使战役进入拉锯状态。截至3月底,德军总共损失了81607人,而法军则损失了89000人。

战斗越激烈,德国人就越处于劣势。那些原本可以隐藏火炮和施展渗透战术的树林,都因为遭受大规模轰炸而消失,火焰喷射器也不再具有当初的恐怖效果。事实上,德军在这个时候使用火焰喷射器反而成为了法军垂涎的目标,因为一发枪弹就可以炸毁为武器提供燃料的油箱,还能杀死附近的士兵。

在接下来的3个月里,双方的进展微乎其微,但损失惨重。直到10月战局才发生巨大变化,此时法军集结了8个师的兵力、650余门重炮、大约105万吨可用炮弹,发起强有力的反攻,先是攻下了被德军占领8个月之久的杜奥蒙要塞,之后迫使德军完全撤退到战役开始时的防线。至此凡尔登战役宣告结束。造成超过70万人战损(死亡、失踪和受伤),其中德军损失33.7万人,法军损失36.2万人。