海牙:从“伯爵的树篱”到国际法律之都

作者: 晓俊世界上总是有一些地方让人既熟悉又陌生,熟悉的是人们经常能在新闻中听到它的名字,然而抛开新闻词条之外,人们对这个地方又如此陌生,比如海牙。

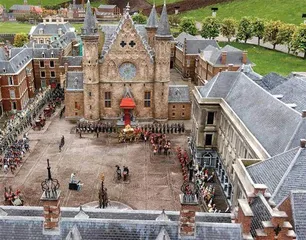

国会大厦

骑士厅

有人会将海牙形容为“一座荷兰小城”,其实海牙是荷兰的第三大城市,也是荷兰的政治和商业中心。比起阿姆斯特丹,海牙也许更符合人们对于首都的定义:荷兰政府、议会、最高法院等绝大多数政府机构和外国使馆都设立于此,甚至荷兰国王大部分时间也都居住在这里的王宫之中。此外,包括国际法院、国际刑事法院等150多家国际组织的总部聚集于此,使这里成为继纽约之后联合国的第二大托管城市。

建筑群里的“骑士之家”

站在霍夫维弗湖畔——虽然当地人很不愿意将这里叫作“池塘”,但这个正方形的人工湖的大小的确被称为池塘更加合适——视线穿过郁郁葱葱的湖心岛,荷兰的政治中心——国会大厦就出现在眼前。这座哥特式的建筑群北角有一座不起眼的小角楼,被称为“北塔”,自1982年起,直到今天,这里都是荷兰首相的办公地。人们一般将国会大厦视为海牙的城市中心,事实上,也可以说海牙这座城市就是从这里发展起来的。

13世纪的时候,荷兰伯爵弗洛里斯四世(Floris IV)购买了霍夫维弗湖周围的土地,并开始修建城堡。后来他的儿子威廉二世继承了爵位,并修建了著名的“骑士之家”(Ridderhuis)。因为修建城堡的时候用树篱将城堡与其他地方隔离开来,所以在很长一段时间里,海牙都被人们称为“伯爵的树篱”。“骑士之家”位于建筑群的正中心,原本是一个宴会厅,用来接待来到此地的骑士。这座哥特式的大厅极其奢华,拱形的屋顶就像一艘大船倒扣在上面,而大厅最为著名的当数华丽的彩色玻璃窗,上面绘着荷兰著名城镇和主要家族的徽章,大厅最里面是荷兰伯爵的宝座。据说在中世纪,领主们在此会面的时候,大厅屋顶上都会挂满象征各个领主的旗帜,颇有些“欧盟”的样子。而事实上,这里确实与欧盟的诞生息息相关。

莫里茨皇家美术馆

1948年5月,750名欧洲代表在这个大厅里参加了欧洲会议,这次会议上把战后初期的欧洲统一运动推向高潮。而每年9月的第三个星期二,荷兰国王还会在“骑士之家”进行演讲,这可是被写进荷兰宪法中的。

走出建筑群,著名的“拱廊购物街”“女王百货公司”、博物馆、图书馆、餐厅、赌场等古典与现代混杂的建筑将国会大厦围了个水泄不通。在这些或古朴典雅,或富丽堂皇的建筑中,一个不起眼的小楼很难引起人们注意,不过这里可是人们来海牙必“打卡”的地方之一——莫里茨皇家美术馆。它是荷兰最受欢迎的博物馆之一,与阿姆斯特丹国家博物馆和鹿特丹博伊曼斯·范伯宁恩美术馆并称为荷兰三大美术馆。这里收藏了大约800幅绘画作品,其中最著名的莫过于维米尔的《戴珍珠耳环的少女》。

维米尔以精湛的技艺,将少女的神韵和珍珠的光泽表现得淋漓尽致,这幅画也因此被誉为“北方蒙娜丽莎”。如《蒙娜丽莎》一样,《戴珍珠耳环的少女》早已成为一个文化符号,对它的各种“二创”层出不穷,从时尚商品到互联网表情包,都能看到这位“少女”的身影。

国际法之都的由来

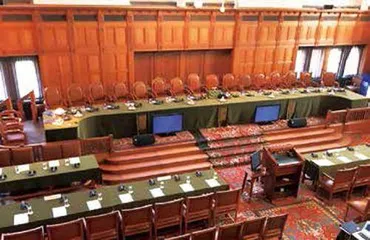

从国会大厦出发,坐电车向西北方向几站就可以到达国际法院的所在地——和平宫。在海牙的众多国际组织当中,人们最为熟悉的莫过于各种类型的法律组织,其中最为著名的当属海牙国际法院。和平宫是一座棕红色的宫殿式建筑,宫殿左边是一座高耸的钟楼,其实按照原本的设计,和平宫前面应该有两座左右对称的大钟楼,后面是两座小钟楼,只不过为了节省资金,最终将前后的钟楼各去掉一座。和平宫正面是9个拱门组成的走廊,进入大厅,正中间摆放着美国赠送的司法女神石雕。走廊和其他房间中也陈列着各国赠送的礼品,其中就有中国赠送的一人多高的红木底座景泰蓝花瓶。

很多人不理解,为什么如此多法律相关的机构,包括国际法院、常设仲裁法院、和平宫图书馆、国际法学院等都集中在海牙这座城市。其实从某种意义上讲,这里被称为“国际法之都”并非偶然。

和平宫

17世纪,被称为“海上马车夫”的荷兰在大航海时代占得先机,东印度公司更是建立了人类第一个跨国资本运作体系,复杂的航运保险、殖民地贸易、远洋仲裁等应运而生,让荷兰率先兴起了对国际法律的研究。思想家胡果·格劳秀斯创作的《海洋自由论》和《战争与和平法》被认为是国际法和海洋法的基石。1899年,国际和平会议在海牙召开,会议由俄国发起,各国在《和平解决国际争端公约》中约定“在各国关系中尽可能防止诉诸武力”,并同意“若遇有严重分歧,应在诉诸武力前请求一个或几个友好国家进行斡旋或调停”。1907年,和平宫建成后,列强在这里召开了第二次和平会议。虽然两次和平会议的主旨都是限制军备和保障和平,但核心依旧是对世界霸权的争夺和对殖民地的重新瓜分。不过,会议还是通过了《和平解决国际争端公约》等一系列原则。即使这些规则在后来的殖民地争夺乃至世界大战中没有起到任何作用,但总归是在国际争端的处理上走出了重要的一步,也为后来国际法的发展奠定了基础。

这两次和平会议的举办,让海牙在国际社会中的地位迅速提升,逐渐成为国际法研究和实践的重要中心,而荷兰奉行的中立政策更是吸引了众多国际法学者和专家前来交流与合作。和平宫图书馆和国际法学院的建立更是为全球法律研究者和法律人才的培养提供了重要的平台。

二战后,全球秩序重建,海牙凭借着多语种的环境、浓厚的法学氛围以及荷兰相对中立的立场,成为各国都能接受的国际法院所在地。随着国际法院的成立,进一步促进了海牙在国际法律方面的优势,海牙还积极举办各种国际会议和活动,促进各国之间的交流与合作,让“国际法律之都”的概念深入人心。

一线之隔的世界

从和平宫继续向西北方不远,就来到了荷兰最著名的海滨度假地——斯海弗宁恩。蔚蓝的海水,长长的金色沙滩,鳞次栉比的购物中心、赌场和高级酒店,让这片海滩仿佛天堂般美好。而在这一系列建筑中,库尔豪斯大酒店格外引人注目,李鸿章就曾下榻于此。

1896年,李鸿章和随行人员从上海启程,前往沙俄参加尼古拉二世的加冕典礼,并借此机会顺道拜访欧美的8个国家。到达荷兰后,李鸿章受到了荷兰王室的隆重接待,宴会的场所就设在当时荷兰最为豪华的海牙库尔豪斯大酒店。李鸿章当时非常高兴,还写了一首诗记录当时的心情:“出入承明五十年,忽来海外地行仙。盛筵高会娱丝竹,千岁灯花喜报传。”据说李鸿章的亲笔题诗就保留在库尔豪斯大酒店。

一向以平等、富庶著称的海牙也被一条线分为两半,包括斯海弗宁恩在内的西北方是传统的富人区,而城市东南部的区域则明显贫穷很多。有趣的是,这种分割在人们的口音上还有所体现。居住在富人区的人通常被称为“Hagenaars”(海牙人),他们说话会使用保留标准荷兰语的“bekakt Haags”口音,他们认为这种口音更加高贵时髦;而居住在穷人区的人则被称为“Hagenezen”(海牙佬),他们的“plat Haags”口音更加俚语化。就像如今海牙各种法院中越来越具有争议的案件一样,真正的平等也许要等那条“线”消失之后才能实现。

(责编:昭阳)