境遇决定诗的峥嵘

作者: 黄珺

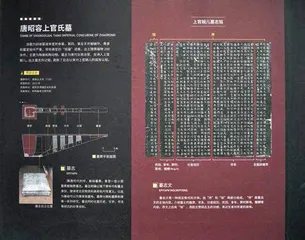

初唐时期,由士大夫上官仪引领的诗歌潮流,主打“绮错婉媚”的贵族风,精致雕琢,多赞宫殿之恢宏、宴饮之豪奢。这位上官仪正是上官婉儿的祖父。

天性韶警的囚笼诗人

唐高宗李治起了废后之心,便召来宰相上官仪商议。后者顺势慷慨陈词武后的罪状,并起草了废后诏书。武后收到情报后大闹御书房,唐高宗羞愧之下,将责任推到上官仪身上。于是,上官家族迎来灭顶之灾。彼时,上官婉儿尚在襁褓中,与母亲郑氏一起没入掖庭为奴。“及长,有文词,明习吏事。”“天性韶警,善文章。”这是《旧唐书》与《新唐书》对少女时的她所作评价。

上官婉儿在掖庭度过了自己的童年时期和少女时代,掖庭作为关押罪臣女性家属的处所必定是严酷的,显然她是以研读诗书、洞察人心的方式磨砺自我。“明习吏事”是懂得为官之道;“天性韶警”则是天资聪颖、遇事伶俐。十多岁时,上官婉儿的诗名便从掖庭传出,并于宫廷内鹊起,进而惊动了武后。

奉和圣制立春日侍宴内殿出翦彩花应制

密叶因裁吐,新花逐翦舒。

攀条虽不谬,摘蕊讵知虚。

春至由来发,秋还未肯疏。

借问桃将李,相乱欲何如。

这首应制诗是上官婉儿十三岁时所作。彼时她刚被武后看中,以高宗才人的身份放在身侧。何为应制?其实就是按照要求,在规定时间内完成诗歌创作。唐代时,应制诗成为宫廷文学的重要组成部分,陈子昂、杜甫、王维、张九龄等诸多诗人都创作了较多的应制诗。毫无疑问,此类诗主打赞颂、表达忠诚,因此通常语言华丽,缺乏灵动与真情实感。

这是一场宫廷中的剪纸聚会。春天,天朗气清,武后心情大好,命大家以剪纸为题作诗。这位十三岁的少女会如何完成此“命题作文”呢?

“密叶因裁吐,新花逐翦舒。”繁茂的叶子是裁剪而出的,彩花也是随着剪刀的翻飞而一朵朵舒展、盛放。一“吐”一“舒”,是在以真实的鲜花说裁剪的纸花,是在以有生命说无生命。一幅生机勃勃的“剪纸图”也因这两句诗而真实可感地呈现在我们面前。这是一位少女对事物的敏锐观察。

“攀条”“摘蕊”,对象一般都是自然界的真花,在诗人笔下,对象却是纸花。诗人也惊叹纸花之真:若不亲自攀折、采撷、嗅闻,又岂知这花的真假呢?现在,纸花和真花一样,在这春日绽放,可纸花到了秋日也不会凋零。“借问桃将李,相乱欲何如”?试问特定季节才开花的桃花与李花,你们中夹杂进了永不枯萎的彩花,当做何感想呢?彩色纸花与自然真花于诗中穿插、交映,我们可读到一位少女的天真与俏皮,更可读到一股“英雄不问出处”的豪情。十三载囚笼磨砺,对一位“天性韶警”的人来说,或许只是一种境遇。境遇意味着沉淀,意味着积累,也意味着“相乱欲何如”的自信。

意境开阔的丛林诗人

从走出掖庭开始,上官婉儿便一直居于权力的核心。那她历经了什么呢?先是辅助武后以谋逆罪废掉太子李贤,在此时期,武后对自己的儿子逐一流放、软禁,其余皇子均被诛杀;武则天末年,上官婉儿又在神龙政变中协助太子李显,逼迫武则天退位,推动一代武皇落幕;李显在位时,太子李重俊发动兵变,入皇城欲取上官婉儿性命,太子伏诛,人头悬于城楼;唐中宗李显驾崩后,李隆基发动唐隆政变制止韦后效仿武则天,因与韦后关系密切,上官婉儿终被李隆基处死。

这些皇权争斗中处处都有上官婉儿的身影。宫廷是她一辈子的母题,而作为一名诗人,时时身处丛林漩涡,如何从容?又何以开阔呢?

彩书怨

叶下洞庭初,思君万里馀。

露浓香被冷,月落锦屏虚。

欲奏江南曲,贪封蓟北书。

书中无别意,惟怅久离居。

在上官婉儿现存的诗中,《彩书怨》是被评价极高的代表作。它不是应制而作,也不带“血雨腥风”,描摹的只是闺中女子在秋意浓的夜晚对远方爱人的思念。

全诗情感充沛、通俗易懂,写的是一位民间女子写信给远在蓟北的夫君。从“洞庭”到“江南”,再到“蓟北”,思念从洞庭起,思深在江南曲,思人在蓟北地,这里有空间的横向开阔,也有情意的纵向而深。“彩书怨”之“怨”字,在诗中若隐若现,而至结尾:“书中无别意,惟怅久离居”,写信别无他事,只是因为分别太久而伤感惆怅罢了,“怨”仿若不再,只留丝丝愁情。这不禁让人想到汉乐府中那封经典的远方来信——“上言加餐饭,下言长相忆”(《饮马长城窟行》。思念一人到极致时,“无别意”或许才是最深情的表白。

“叶下洞庭初,思君万里馀”,化用了屈原《九歌·湘夫人》中的“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,这是对季节的诠释,也是营造怀人氛围,意境起笔宏大且流畅。如何写出主人公的“思君万里馀”呢?“露浓”“月落”是以写景来映衬心境,而“香被冷”“锦屏虚”则是以写物来对照心情。这是物景之凄冷,不着一句内心,却全是内心。

明代文学家钟惺曾如此赞美这首诗:“能得如此一气之清老,便不必奇思佳句矣!”“一气之清老”,其实就是在说它的开阔、老练与流畅。对一位诗人来说,不受困于自身处境来看待外物、从容抒写真情,便是真正的“清老”。上官婉儿幸得《彩书怨》,我们也幸得诗人上官婉儿。

囿于皇城的山水诗人

因诗文散佚,上官婉儿现存于世的诗歌仅有三十二首。这其中有二十五首都是《游长宁公主流杯池》山水组诗。“流杯池”顾名思义,酒杯在其上漂流的水池。这是文人墨客诗酒唱酬的一种雅事,酒杯停在谁的面前,谁便饮酒并赋诗。唐代时,许多豪门贵族于花园中修建流杯池,以作宴会娱乐之用。长宁公主是唐中宗李显与韦后之女,府中便设有这样的流杯池。上官婉儿常陪同皇帝与皇后于此赏乐。

先后共有二十五次,酒杯在上官婉儿身前停驻,于是有了二十五杯酒,也有了二十五首诗。酒与诗相和,这位宫廷诗人得以稍稍在山水中纵情释放,抒发内心对自然坦荡、惬意的向往。虽然,这样的山水仍在皇城;即使,宴会的背后皆是危机。

游长宁公主流杯池二十五首(之三)

攀藤招逸客,偃桂协幽情。

水中看树影,风里听松声。

上官婉儿又是如何写山水诗的呢?是隐和逸的向往。

“藤”与“桂”皆是典型的山林意象。同时,藤蔓、桂花,更是从屈子起便是君子品行高洁的象征。“逸客”之“逸”尽显作者内心对隐逸生活的向往、对山水清音的渴望。宫廷山水并非真实山水,也正是这样,诗人深知山林生活从来都是虚假与奢望,于是这沉浸式地做一回酒中“逸客”就越发珍贵。此时,上官婉儿或许也正在这藤桂满园的景色中回看自己的人生、感叹自身的境遇。

“树影”对“松声”是上官婉儿在这组山水诗中十分喜爱的并置意象。树影多姿而轻柔,松声凌厉而紧迫;一个秀美而近在眼前,一个刚健而由远传来。而在此诗中,树影之柔更甚,因是于“水中看树影”;松声之刚更厉,因是在“风里听松声”。“柔水”对“疾风”,与“树影”对“松声”一起,构筑了作者的内心世界——那是宫廷风云的瞬息万变,此刻岁月静好,下一刻凛冽逼人。

就是在这二十五首诗创作后不久,唐中宗薨逝,李隆基政变,上官婉儿身死,享年四十七岁。有人说,上官婉儿的山水诗从没有走出过皇城,算不上真正的山水诗。可当我们读到陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,王维的“行到水穷处,坐看云起”,孟浩然的“野旷天低树,江清月近人”时,亦会感叹,上官婉儿走不出皇城,不会有真正的山水从容;陶渊明、王维、孟浩然等未身处宫廷政治斗争漩涡,自然也无法体会山水中蕴含的逼迫的美。这是境遇决定了诗的峥嵘。

(责编:常凯)