共产党人,和1920年代的世界

作者: 施晶晶

100年前的6月20日,在黄花岗烈士墓前,一群年轻人唱起了歌。

领唱者之一是瞿秋白。他唱一句,其他人跟唱一句。

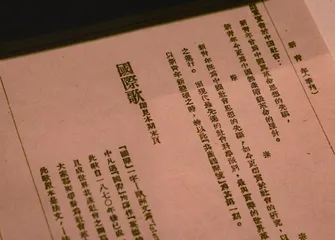

这是一首在苏俄学来的新歌,名叫《国际歌》,瞿秋白最先将它译成中文。

其中一个词,瞿秋白译得很特别,“International”作了音译,歌词唱着:用“英德纳雄耐尔”,人类方重兴。

如此翻译,他有两个考量:一是,此处音节有八拍,要是把“International”翻译成“国际”,不容易唱。

更别具用心的是,“International”一词,在西欧各国语言里几乎同音。在汉语中用音译,唱的时候,可以和其他国家译本的唱词保持一致,“使中国劳动人民和世界无产者得以同声相应,收万口同声、情感交融之效”。

那一天,他们正是唱着这首歌,中共三大会议随之闭幕。从此以后,在党代会闭幕式上奏《国际歌》就成了传统,延续至今。

百年前,这首歌在中共参会代表中间传唱,也映射出那个革命年代一大鲜明特征。

当时,革命方兴未艾,而中国革命的前途命运也镶嵌在国际政治之中。变化的国际形势、深度介入的国际力量,从未如此深刻、持续地影响一代中国青年—在那些寻求救亡图存之法的知识青年中间,影响他们的思想,形塑着他们对于“政治道路”的选择。

在外部力量的推就下,这群青年逐渐从爱国知识分子,转变为积极的革命者。在行动中,他们也逐渐褪去稚气,告别孤身奋战,转向务实合作,聚集到革命统一战线前。由此,完整意义上的国民革命,才真正开始。

刀俎下的觉醒

1918年11月11日,德国签署《贡比涅森林停战协定》,正式宣布投降。这是影响世界历史进程的一个关键节点—第一次世界大战就此结束。

这一天,在签署协定的巴黎,人们走上街头庆祝胜利。几天后,在同样身为战胜国的中国,胜利的欢腾也让李大钊心潮澎湃。

在中央公园,他作了《庶民的胜利》的演讲,慷慨陈词道:“这回战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神……我们庆祝,不是为那一国或那一国的一部分人庆祝,是为全世界的庶民庆祝。”

那个年代,知识青年的胸怀很大,大到装得下中国的前途命运,大到他们的心跳也和世界的脉动共振。

战争即政治。史无前例的一战,改变了国际政治的格局。

欧洲国家受战争所累,经济发展陷入停滞;远离战场的美国和日本,经济崛起,也在向外攫取利益。新老资本主义大国,都在谋求自身利益的最大化。同时,对殖民地的剥削,也逼近危险的临界点。

那个年代,知识青年的胸怀很大,大到装得下中国的前途命运,大到他们的心跳也和世界的脉动共振。

1919年1月,巴黎和会上签订的一系列条约,奠定了战后的世界秩序。缔造和平的过程本就艰难,而事实上,它所维持的和平秩序,也是不稳定的。

大会主席、美国总统威尔逊提出的“十四点和平纲领”,为全世界勾勒了理想蓝图,一时备受瞩目。但这一理想,很快被列强划分势力范围和报复的企图压倒,而弱小国家的利益就是刀俎上的鱼肉。

当时的中国人深有体会。

起初,中国人对巴黎和会充满期待,以为中国的正当权益将会得到尊重,有望从日本手中,拿回被强占的山东的权益。结果我们都知道,不仅废除不平等条约的要求无人理睬,恢复对山东的主权,也成了泡影。

得知了决议,李大钊愤慨地写道:“说什么人道、平和得了胜利,以后的世界或者不是强盗世界了……谁知道这些名辞,都只是强盗政府的假招牌……你自己的主张计划,如今全是大炮空声,全是昙花幻梦了。我实为你惭愧!我实为你悲伤!”

经历了巴黎和会的失败,五四运动在全国爆发。多个城市,学生罢课、商人罢市、工人罢工,冲击了北洋军阀政府的统治地位,迫使它最终放弃了在和约上签字的打算。

这也是一次庶民的胜利。经此一役,对军阀政府倍感厌恶的知识分子,看见改变中国现状的一丝可能性,主动和工农结合的知识分子开始登上政治舞台。

1919年,这是中国革命者的觉醒之年。

但罢课罢市罢工,不能收回山东及青岛的主权,救亡图存、追寻主权独立完整,需要更明晰的路径。

路径选择

什么才是适合再造中国的路?这是当时中国知识分子关心的问题。

留过洋的知识分子就外来新学说、新思想展开了大讨论。当时,德、奥、俄三大专制帝国的垮台,人们对民主的呼声持续高涨;工人运动、社会革命运动在多地爆发,社会主义思潮日渐澎湃。

1919年4月,陈独秀就在随笔里写下预感:“欧洲各国社会主义的学说,已经大大地流行了。俄、德和匈牙利,并且成了共产党的世界。这种风气,恐怕马上就要来到东方。”

中国思想舆论界,也受到民主主义和社会主义思潮的影响,而这两股思潮,也是对抗专制统治和列强欺凌的武器,并在他国运动实践中得到了印证。

可思想理论怎么转化为实践,具体手段是什么,和平改良还是暴力革命?对这个问题,很长时间,中国年轻的知识分子们没想清楚。

受过专制和暴力的害,尚“文”的知识分子,对暴力、专政本能地反感,往往倾向于用温和的方式来改造中国,不乐见流血冲突。

因此,1917年,当世界第一个社会主义政权在俄国诞生之后,中国知识分子情绪复杂。

一边是社会主义,被认为是进步的、是人类社会发展的大势所趋,第一个社会主义政权石破天惊地出现了,而不只是一种思潮,自然引人欢欣和瞩目。

为此,1918年,李大钊先后发表《庶民的胜利》《Bolshevism的胜利》两篇文章,热情赞颂着俄国十月革命的新精神,把它摆上了圣坛。

“1789年的法国革命,是19世纪中各国革命的先声。1917年的俄国革命,是20世纪中世界革命的先声。”

“人道的警钟响了!自由的曙光现了!试看将来的环球,必是赤旗的世界!……Bolshevism这个字,虽为俄人所创造,但是他的精神,可是二十世纪全世界人类心中共同觉悟的精神。”

但另一边,俄国建立社会主义政权,是通过暴力革命和无产阶级专政实现的。对一向优先主张和平、反感暴力的知识分子来说,这样的手段难以接受和理解。后来,毛泽东在致在法诸会友的信里也形容,俄国式革命用的是“恐怖的方法”。

1920年之前,陈独秀、李大钊等人还不愿意阶级斗争,他们设想的改造社会的方案,是从自己做起,要造成完全公正廉洁的人格,再推己及人,改造一个公正廉洁的社会。他们强调自己作为无产阶级的脑力劳动者,有必要提携无产无识的体力劳动者,“令资本家要把劳动者当做同类的‘人’看待”。

1917年,当世界第一个社会主义政权在俄国诞生之后,中国知识分子情绪复杂。

接受“革命的社会主义”,是一点点发生的。

1921年,毛泽东在信中表达观点:“绝对的自由主义、无政府主义,以及德莫克拉西主义,依我现在之看法,都只认为理论上说得好听,事实上是做不到的。”在他看来,俄国式的革命,“是无可如何的山穷水尽诸路皆走不通了的一个变计,并不是有更好的方法弃而不采,单要采这个恐怖的方法”。暴力革命是手段,不是目的,更何况他们是第一个社会主义政权,难免仓促。

从渐进改良转向激进革命,在外来思潮的荡涤下,新青年的思想转变,经历了一个缓慢的过程。

西边不亮东边亮

还是苏俄送来了思想催化剂。

列宁不认为社会主义革命可以仅仅在一国之内完成。为此,他提出:俄国革命必须唤起国际革命,必须从我们仅仅一国的革命转变成世界革命。

让“无产阶级政权和苏维埃共和国”在资本主义世界的包围下生存,是一个现实问题。

起初,列宁把希望放在欧洲,想营造星火燎原之势。通过共产国际,俄国布尔什维克帮助欧洲各国革命派建立共产党,并推动革命,工人运动一时间风起云涌,但又在强大阻力面前,逐渐陷入停滞。

可西边不亮东边亮。东方殖民地和落后国家的独立运动热潮,出乎意料地给了列宁新的希望。

光1919年,中国以外的世界,也有很多大事件。

这年3月,朝鲜人不满日本殖民统治,揭竿而起,寻求解放,史称“三一运动”。当时,反抗的浪潮席卷朝鲜半岛,据称有200万以上群众参加了上千起反日示威和武装起义。

4月,在印度,甘地号召民众总罢业,并绝食抗议《罗拉特法案》—该法案是英国当局压制革命活动的具体措施。5月,土耳其也发起了独立战争,抵抗列强瓜分奥斯曼帝国……

一条新的路径逐渐在列宁脑海里清晰。

1920年,共产国际二大会议上,他指出:必须要推翻整个资本主义统治,苏维埃革命才能达成最后的胜利;除非战胜世界帝国主义,任何国家的民族解放运动都无法获得成功,因此,两者理当结成联盟—共产国际和共产党应该支持落后国家的民主运动。

由此,苏俄开始向包括中国、朝鲜在内的远东地区“输出”革命。

也是在这样的背景下,中国革命有了一个外部有利因素。

1921年4月,维经斯基一行进入中国,接触了李大钊和陈独秀等人,也通过他们与中国有志变革的知识分子建立了联系,让他们了解:运用暴力革命和无产阶级专政的手段来改造社会的思想逻辑与实际效力。

也是在这一时期,一部分知识青年完成了思想转变。

“用和平方法去达共产目的,要何日才能成功?假如要一百年,这一百年中宛转呻吟的无产阶级,我们对之如何处置……任其为三分之一资本家所鱼肉,其何能忍?”毛泽东就表达过这样的看法。

就这样,共产国际推动共产主义运动的行动,和中国知识分子根本改造中国的迫切愿望,结合起来了。

结合的标志,是1921年7月,在嘉兴南湖一只画舫上,中国共产党成立。一股新生力量开始萌芽。

不过,这股力量起初极其弱小,它作为共产国际的中国支部而设,离不开苏俄的支持和援助。到1922年,党员也不足200人。距离中国革命者急切想要实现的目标,显然力有不足。

新的问题出现了,怎样增强为革命而战斗的力量?

促成国共合作

在苏俄看来,当时的中国共产党,刚刚成立不久,力量还太弱小。相比之下,拥有20多万党员、发动过多次革命的的国民党,有一个在全国声望很高的领袖,已经建立广东革命根据地。

如若共产党能和国民党合作,推动国民党革命化、共同革命,对苏俄来说,无疑是最有效率的办法。列宁正是这样考虑的。

共产国际代表马林提出,让共产党员以个人身份加入国民党,结成革命统一战线。但接受这个提议,对共产党、国民党都不容易。

1922年4月,陈独秀写信给维经斯基,提出六条反对理由,比如,两党宗旨、政策不同,此举对共产党未来发展不利,国民党内部矛盾突出等,不能相容。人数更庞大的国民党内,始终也有反对的声音,担心共产党指手画脚,有意取而代之。