曹郁:摄影指导每一天、每一个场景都不能出错

作者: 杨楠

采访前,曹郁的助理特意发来一则提醒:“曹老师的职位是电影摄影指导、摄影师,不是摄像师哈,是有本质的区别的。”

“称谓”对曹郁非常重要,他对此的介意有时会显得苛刻。“摄影指导这样的名字,是全世界电影摄影师工作了数十年,经过新浪潮运动和新好莱坞的推动,在上世纪70年代才真正确立的角色,非常不易。”

摄影指导是Director of Photography(DP)的中译名,亦可作摄影导演,是导演的联合创作者,是将影片呈现出来的关键角色:将文本变成视觉景观。DP需要兼具技术能力和艺术感觉,他们创造了每个影片独特的气质。

曹郁的电影生涯始于2002年孟京辉的《像鸡毛一样飞》,两年后他就凭借陆川导演的《可可西里》获得了金马奖最佳摄影,至今仍是金马奖历史上最年轻的获奖摄影师——那年他30岁,感觉自己开始走入正轨了,有点明白电影摄影是怎么回事了。2009年,曹郁再次与陆川合作,凭借庄重又灵动、肃杀又诗意的影像风格,战争题材影片《南京!南京!》在国内外电影节展中收获了数个摄影奖项。

但此后,曹郁一度陷入低谷,连拍四部都不满意,拍不出自己独特的东西。那时候他才知道,原来不是每一部电影都能让摄影师找到感觉,他得珍惜那些“有感觉”的电影。

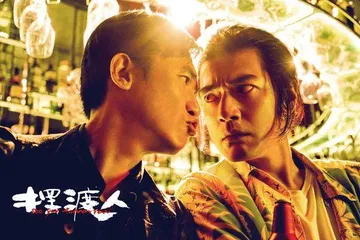

2015年,曹郁接到王家卫监制的电影《摆渡人》的邀约。那是一段艰难的工作时光,但他从王家卫那里受益颇多,突破瓶颈,逐渐蜕变成一个更职业、掌握了更多技术和更多解决方法、能与不同导演合作的摄影指导。

次年,陈凯歌邀请曹郁加盟《妖猫传》。曹郁在其中实践了更丰富的摄影、布光方式,并对中式影像美学做出了新的探索:瑰丽奇诡的盛唐想象和青绿山水的色彩质感,呈现在柔和还带着些透明感的画面中。这部作品为他赢得了金鸡奖最佳摄影。

近年来,曹郁先后担任了《无问西东》《八佰》《1921》和《解密》的摄影师,他还是高口碑文艺片《脐带》的监制和摄影指导。其中《八佰》是亚洲首部全片使用IMAX摄影机拍摄的影片,《解密》亦是全片IMAX摄制,但《脐带》是小成本制作,曹郁很久没拍过这么穷的戏:《八佰》一场戏能用2000台灯,《脐带》一共只有12个灯。

2024年8月,陈思诚导演的《解密》上映,有褒有贬,也有共识:摄影及视效的水准一流,曹郁也自信这是《八佰》之后,中国电影工业质量最高的作品。“顶级大片是说工业化程度很高,而不是说挣钱最多。顶级大片意味着所有主创都得在一个水平线上,画面的质量是由摄影、美术、CG和剪辑共同决定的,哪块差了都会影响观感。”

而小成本影片《脐带》也表达了曹郁对电影工业化的态度。故事不复杂,讲的是小儿子带着患有阿兹海默症的母亲重返草原,寻找记忆中的家。由于每个环节都由专业人士协助作者表达,影片的镜头语言准确,画面兼具情感与美感,蒙古草原不是明信片式的蓝天白云,而有了一种飘忽不定的诗意。

曹郁总在强调影片是团队的成果。无论是创作分享课,还是朋友圈的转发,他或是要求在结尾展示全部幕后工作者的名单,或是点名感谢灯光、工程、DIT(数字成像)等等环节的伙伴。

电影自诞生来,就是一门以技术为支撑的艺术,是团队创作。所谓“电影工业美学”,其核心要义是电影技术美学,即美学通过电影技术来实现,电影技术服务于电影美学。而工业化的核心是分工化、专业化、流程化、标准化和规模化,水准差距往往不取决于硬件设备,更重要的掣肘因素是观念的滞后和技术思路的狭窄。《流浪地球》的导演郭帆曾多次提到,由于没有工业化基础支撑,国内的创作者只能单打独斗地摸着石头过河。而好莱坞许多中小成本电影,却能依靠美国甚至全球分工成熟的电影工业体系,提高各环节的专业水准。

曹郁第一次触摸工业化是拍摄《南京!南京!》时,其中战争场面的呈现非常复杂,需要多个环节协作完成,也需要电影工业化的知识。此后,他深度参与、见证了中国电影的工业化进程,感受到技术给创作者以自由,也不由得感慨这个进程还是太慢:“我们现在用的摄影机和灯光,跟国外的没有太大的差别,但通过同一个机器拍下来,仍然有很多画面质感那么的差。这其实是使用工业产品的鉴赏能力和创造能力跟不上设备的迭代。”

采访伊始,曹郁从衣服兜、书包前口袋、后口袋掏出三种烟。他说这是为采访准备的,保证自己能在接下来三小时的交谈中保持高度专注。这三种烟的口味不同,他最爱“南京”,但抽多了嗓子疼,就得换味道淡些的烤烟或是凉烟,用来麻痹喉咙。

片场不能抽烟,曹郁每次都要大费周章找个能抽烟的区域,比如在看监视器的帐篷里。在他的描述中,摄影指导确实是一项需要大脑高速运转、在规定的时间和空间中给出各种解法的工作。他们承担着事关成败的压力,一刻不得松懈或走神,宛如带队打仗,指挥失误就可能失去威信。

在我们的采访中,曹郁也保持了高度专注。他不惮于谈论曾经的失败,坦率又富有感情地讲述了自己的职业经历和对摄影技术、电影工业化的理解,流露出他对电影的热爱。以下是他的讲述:

就算拍不出我的样子,我也能完成影片需要的样子

我第一次受到挺大打击就是拍张杨导演的《无人驾驶》(2010),找不到感觉。以至于我现在看到张杨都挺不好意思的,觉得人挺信任我,但我没给他拍好。

张杨找我的时候,我刚跟陆川凭《南京!南京!》得了一堆奖,信心特别足,没想到瓶颈期来得这么快,怎么就不行了呢?一方面是我当时技术不够好,有想法也不一定能达到;另一方面就是我不太能真正理解故事的情感,可能我想法都是错的。

我自小就生活很单纯,在大院里长大,父母都是搞文字工作的,妈妈是记者,爸爸是编剧。上的普通高中,然后考到北京电影学院摄影系。我在学校里绝对是好学生,班上第一名,北京市三好学生、优秀毕业生。

就我一直是平顺、单一的生活,对张杨剧本里那种复杂的男女关系,不仅是没有经历过,也没法想象,整个就卡住了。

我想了很多方法,技术上也特别严格地去处理,但出来结果就是不满意。我当时想对胶片做减冲,让画面反差更低,细节更多。从技术上看,我是成功的。但我后来觉得,《无人驾驶》根本不需要这个风格,它不需要那么柔和的画面,它需要的是一个概念、一个强烈的情绪才能把多线条的故事撞击在一起。技术上越减显(保持更多的细节和色彩),画面的情绪就越平淡。像我现在讲课老说摄影的形式感要和剧作完全吻合,我那时候就没做完全吻合,就是两张皮的感觉。

那几年我拍了四部戏都不太成功,很焦虑,也很害怕,害怕自己再也拍不好了。拍完《可可西里》,我希望自己未来拍摄的题材都能跟我的内心产生共鸣,我能创造出更有力的影像,到了拍《南京!南京!》时,我常感到自己有一种摄影师的本能,很多决定都是靠本能作出的选择。但之后我连着失去内心的感觉,就找不到方向了。

那段时间我也没什么活儿,或者说我也不想接什么活儿,没什么希望解决我的困境。2015年,我突然就接到《摆渡人》的邀约。这部电影争议很大,但我非常感激这个项目,对我极为重要。

王家卫是我见到的第一个电影大师,我特别特别喜欢他的《春光乍泄》《东邪西毒》和《花样年华》。我到现在最想拍的片子还是《春光乍泄》那样的,工业水准高,但又是非常好的艺术电影。

王家卫很敏锐,我刚进组拍了几天,他就说:“咱俩的拍摄方式不一样,你喜欢从宏观看问题,我喜欢从微观去观察,你总是有种渐离感。”后来赶上整个剧组停工改剧本,改了半个多月,王家卫就天天找我吃饭,把我给吓得啊。我当时也特别受挫,我特别喜欢王家卫,他的电影那么有情感,又那么诗意,但我觉得我可能永远都拍不了这么好。

王家卫问我为什么不能投入到这个戏里,我说我确实不能对这个剧本感同身受。他真的给了我很多很多的耐心,老说,你肯定是可以的,你到底卡在哪里了呢?我们一起来解决。他特别想了解我,跟我聊我的家人啊,聊音乐啊,聊我以前拍过的片子啊, 试图让我们达到心灵上的共振。我到现在想起这些都觉得很温暖,很感动。

他教给了我一个真正的技术,就是怎么去拍演员的表演。王家卫其实特别古典主义,特别讲究戏剧化和很强的塑造感。以前我没有塑造演员的感觉,可能演员都是和我差不多年纪、差不多经历的人,或者像《可可西里》,演员都是普通人。我习惯先塑造场景,再看演员的效果是怎么样的。如果整体氛围是很棒的,我对演员的塑造就没有那么细致。但王家卫恰好相反,天天都要我拍演员的脸。这部戏跟我以往拍摄的题材不一样,不是盗猎或者打仗,是在很正常的生活中,要拍出人的故事和情感,就需要镜头有很强的戏剧感和塑造能力。

就那一回,我真正明白过来,电影最重要的是讲故事和塑造人,画面是为了情节和人。这说起来很简单,其实上学时候就学过,但真的之前没有体会到。直到《摆渡人》,才突然捅破了窗户纸,想明白了。

《摆渡人》是最不像我风格的电影,我变成了另外一个摄影师。我当时压力很大,经常洗完澡随便穿件衣服,站在浴室里一边抽烟一边听崔健,就想我怎么还能做自己呢?但拍完之后,我突然释然,我下一部片子可以不这么拍,我还是曹郁。

可我已经变成了一个更职业的摄影师,我做到了就算拍不出我的样子,我也能完成影片需要的样子。而我之前失败的四部戏,或许正因为换了我不擅长的风格、内容,我就不知道怎么去塑造画面了。说白了,还是技术上差点意思,我只能按照一个方式去拍才行,那就很有局限性。作为一个职业摄影师,我要能去学习爱上一个故事,爱上一些角色,要能读懂不同导演,并且用画面表达出来。

拍《摆渡人》的经历太重要了。摄影机的调度与戏剧性、剧本语言的配合,我在这部戏才被点明白。没有这部戏,也就拍不了后面所有的戏。

一旦想做些冒险,就要承担更多的风险

《摆渡人》之后我就进组了《妖猫传》,那是我第一次用上调光台来打灯光。调光台在每个剧场都会有,有点像调音台,有好多推子,用推子控制光线变化。调光台给了我自由,再也不用命令十几个,甚至几十个人去调光,都能自己直接控制。

哪怕我在片场已经工作了快二十年,命令很多人去干一件事我都会有一点心理压力。没有调光台的时候,将几十个灯调红一点或者蓝一点,就需要加色纸。色纸是很厚一叠,各种颜色分得很细,要是加错了,就得再加一遍。现场的工作人员要爬梯子去加色纸,人家加一次就要问一下行不行,如果我很犹豫,可能所有人都要盯着我。最可怕的是这色纸加都加了,我说“真不好意思,还是给摘了吧”,所有人又要爬梯子给摘了。