浦东30年流变:新上海如何走向大上海

作者: 维舟1992年10月11日,上海浦东新区宣告成立。这一年,浦东的GDP仅为91.5亿元,而这个数字到去年已高达15353亿元,相当于天津全市的经济总量——如果浦东是一个单独的城市(它确实享有市级经济管理权限),那它可以在全国排在第12位,若论人均GDP则是当仁不让的第1名,去年高达4.1万美元,甚至超过日本。

我自己就住在浦东,见证了它这些年的变迁:1999年第一次到浦东,坐着老公交车,忍受着打浦路隧道(因为是第一条过江通道,上海人都称它为“老隧道”)里的堵车和尾气,而那片新天地还满是工厂和田野,那时我不可能想到,三年后自己将在这里安家,自此再也没离开过。眼看着图纸上的规划一点点变成现实,这让人回想起来时会产生一种“快进历史视频”的沧桑感,就像在目睹了一场魔术之后,仍然在思索:所有这一切,是怎么变出来的?

浦东的蜕变

说来神奇的是,浦东的今天也不是没人想到过,只不过在当年,那看起来都像是幻想。

1905年,吴趼人在小说《新石头记》的结尾写到贾宝玉做了一场大梦,梦见中国已独立富强,而万国博览会正在上海浦东召开。沪郊朱家角人陆士谔在1910年也写了一部小说《新中国》,设想得更大胆:万国博览会1928年就在浦东举办了,黄浦江上建成了一座浦江大桥,小说主人公前去游览,一跤跌醒,方知是梦幻一场。

不过,在很长时间里,这片沉睡在外滩对岸的土地与其说像是上海的未来,不如说是过去。有位朋友石草生于1978年,在这里土生土长,老家所在的地方现在已变成了世纪大道,但“那时没有上海的概念”,说到上海,都觉得“是那边的”,南京路、外滩都是遥远的存在。甚至连“浦东”也很少感觉到,因为那时这一片被杨浦、黄浦、南市、川沙等几个区县分割,她所住的陆家嘴这一带,多是港务局等单位来自五湖四海的工人,像是一个乡下小镇,每家的家庭条件都差不多,同学们就像课本上说的,“都有美好的未来”。

那时的浦东还充满乡土气,虽然和全国最大的都市只有一江之隔,却没有什么都市气息,最好玩的去处就只有浦东公园。川沙人连方言都和上海话不一样,在滑稽戏里是嘲笑乡下人的笑料之一。从现在浦电路所在的王家宅,到如今高端住宅林立的世茂滨江,当时都是棚户区;文登路以东就是农田,甚至还养牛。塘桥、北蔡都只是一个小镇,而后来开世博会的片区,原先的地名叫“泥墙圈”,稍微像样一点的企业就只有上海第三钢铁厂和耀华玻璃厂。我舅舅1986年渡江去周家渡那边办事,后来回忆说,感觉就好像时空穿越到了自己小时候。

在浦东开发开放之前,唯一还算繁华的街区是东昌路,没有多少高楼——晚至1990年,整个浦东的最高建筑只是一座24米高的消防瞭望塔。在如今高楼林立的陆家嘴,看看附近“烂泥渡路”这样的地名就能想见它原先是什么模样,很长时间里只有一片低矮的平房,直到东方明珠造起来几年后才拆掉。1991年7月30日东方明珠开工建造,石草还记得,同学写“看着朝霞和东方明珠一起升起来”,作文竞赛还得了奖。

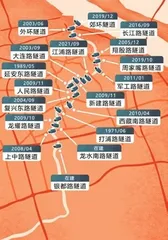

不过,对当时浦江两岸的人来说,真正冲击感官印象的是1991年底南浦大桥的通车,我那时也曾像无数人一样,花5块钱买票登上桥面,眺望浦东。在那之前,除了打浦路隧道(1971年通车)和延安东路隧道(1989年通车)之外,浦东和浦西之间就只能依靠轮船摆渡,1987年冬还曾因大雾封江,轮渡站在拥挤中踩踏,造成66死22伤的重大安全事故。不夸张地说,这条上海的母亲河隔开了两个世界,但继南浦大桥通车之后,上海陆续又有4座大桥、14条隧道(另有2条在建)连接浦东,这无疑加速了两岸的对流,也使得“宁要浦西一张床,不要浦东一间房”的说法迅速过时。

应该说,在这三十年里,几乎每个中国城市都发生了巨变,但浦东可能尤为戏剧性,那就像是从农业社会狂飙突进到了后现代社会,时空压缩得格外明显。不止一个人对我说,这些年浦东变化太大了,“好像有人念了一下魔法咒语,身后的布景就变了,但你也不知道是怎么变的,因为念咒语的人不是你”。身处这个万花筒中的人尝到了时代红利,但也承受了巨大的精神冲击。

石草回忆,那几年大拆大建,有一次她坐公交车经过张杨路东方路一带,猛然发现路两边都拆没了,震惊之余从座位上站起来,因为目睹熟悉的街景都变成了废墟,一下子不知道自己身在何处:“以前觉得变迁是和时间有关的,而当你发现时空瞬间坍塌,城市改造在摧毁空间的时候也摧毁了时间,一刹那间全没了,心底里就涌起恐惧、惊慌、兴奋,不知道迎接自己的是什么。”

她说,在认识到这个废墟的时候,她的童年结束了。那是1992年,浦东迎来了自己创世纪的“大爆炸”,在很短的时间里,一切都不一样了。

浦东做对了什么?

从某种意义上说,浦东的开发像是重复了“深圳奇迹”:与一座大都市隔河相望,但长久以来却是两重天的景象,而一旦开发,在极短的时间里就变换了模样。1991年初,邓小平在上海就曾感叹:“浦东开发至少晚了五年。浦东如果像深圳经济特区那样,早几年开发就好了。”不过这可能是不可避免的:上海当时太重要了,只许成功不许失败,不像深圳反正原本就是小渔村,试点成什么样都没事,也只有深圳的试验已明确取得成效时,才能更大胆地迈出开发开放浦东这一步。

也就是说,浦东虽然慢了一拍,但也正因此,它从一开始的起点就更高。1990年浦东起步之际,浦东的第二产业占比高达四分之三,而到去年则是第三产业占近八成,达到了发达国家水准。 2021年,浦东GDP突破1.5万亿元,在全市经济总量中的占比也从三十年前的不到9%提升至将近36%。如今,浦东新区的经济总产值是位居第二的黄浦区的5倍,相当于上海第2~7名六个区的总和。不夸张地说,这好比是在上海的边上又建造了一座“新上海”,其建成区面积、城市人口都超过了国内95%以上的城市。

浦东新区是全国第一个国家级新区,承担着对外接轨国际、对内辐射全国的“先行先试”使命,也是迄今为止最成功的试点。在19个国家级新区中,浦东新区人口最多、经济总量最高(是第二名天津滨海新区的2.5倍),经济密度更是遥遥领先,每平方公里创造的GDP达到12.7亿元,是第二名长沙湘江新区的两倍。可以说在各项指标上,浦东新区在城市开发的新区中都是当之无愧的“龙头”和标杆,其成功可能超过了当初最大胆的设想。它究竟做对了什么?

毫无疑问,如果没有浦东这个新增长引擎,上海这些年的经济数字不会如此出色。浦东新区之“新”,最初的原动力肯定得益于政策支持和放权:现有的19个国家级新区,除了上海浦东和天津滨海之外,都只是功能区而非行政区,浦东新区不仅设立得早,而且拥有的管理权限也最为完整,金融、财税、土地、海关、产业等各方面的政策支持和先行先试的权力都更强。此外,浦东新区在设立之初还得到国家财政每年3亿元的开发资金支持——不过,天津滨海新区在2005~2014年间获得的国家专项财政资金支持高达每年10亿元,但并不足以确保它比浦东更成功。

政策支持固然重要,但并不是魔法,否则当初深圳、珠海、厦门、汕头四大经济特区,得到的政策支持都一样,为何多年下来各自差别那么大?浦东之所以能这么成功,也是因为它距离上海原有的城市中心很近。很多人可能已经不记得了,在开发浦东之前,上海的城市规划重点其实是发展南北两翼(宝山钢铁、金山石化),甚至对浦东开发一直有争论,原因之一就是过江通道的交通瓶颈不易打通,需要花费大量建设资金。

这种顾虑也并非没有道理。在英国,1750年威斯敏斯特大桥建成、1769年黑衣修士桥竣工,标志着南伦敦开始得到真正发展,但在当时的交通条件下,这种发展颇为缓慢,甚至直到20世纪30年代,“伦敦人罕有过河”,因为河那边仍然是“一片异土,有着一种相当陌生、差别迥异的交通系统”。然而,现实证明,像新德里、拉德芳斯(巴黎)这样的城郊新区,都极大地得益于与老城的近距离。从这些年上海的城市规划方向来看,重点已经成了东西两翼(浦东、五大新城),而其共同特点就是便于建成城市连绵区。

这代表着一种不同的城市发展思路:“新区”并不只是在外围划出一片空地,引进资金和技术来建起一些工厂进而发展经济,而是需要与原有的城市形成有机的结合与深入互动,在复杂交织的生态中催生出更多元、更丰富的城市生活和经济机会,由此催生出一个创新机制。当服务业而非工业成为城市增长引擎时,这样的视野是必不可少的,否则“新区”很难吸引到足够多的人才,因为越是尖端的人才,实际上对城市生活的要求就越高。

显而易见的是,浦东的土地有限,只有资金、技术密集型的开发才是方向,而这就得需要大量人才流入。为了吸引企业落地,浦东新区生产性质的外资企业,曾在多年内按15%税率征收企业所得税。这确实有利于调动企业的积极性、聚集城市发展所需的高端人才,但反过来说,低税收只是企业落户所考虑的因素之一,更重要的倒不如说是浦东紧邻上海“老城”,借助上海“老城”经济效益的外溢,企业也能更好地扩大市场。

一个有活力的城市生态,必须为不同的人都带来足够多的机会。浦东的由由新村,就是因为当地人觉得“种田人终于出头了”而得名的,在一代人的时间里,农民转变成了市民。更重要的是源源不断涌入的“新浦东人”:1990年,浦东户籍人口133万人,另有6万名外来流动人口;但到2020年人口普查,浦东常住人口已多达568万人,其中户籍人口仅占一半。三十年前浦东的人均GDP还比全市平均低12%,但如今已反超56%之多。创造这个“新上海”的,正是这个人尽其才的市场机制。

浦东需要二次开放

如今,浦东正站在一个新的节点上:正因为它以前做得太成功了,想要再自我突破就更加困难了。虽然它仍然叫“浦东新区”,但随着上海的全面开放,浦东渐渐地已没那么特殊了,只不过是“又一片”上海的城区罢了。换言之,新区还新吗?还能继续变魔术吗?它还是上海的未来吗?