昆虫中的“蛇”(上)

作者: 杨红珍蛇在古代被称为长虫,之所以有这一俗名,是因为它身形细长,就像一只蜿蜒爬行的长虫。“虫”的本音为huǐ,在甲骨文中,以立形表现,形为一条头上昂、身扭曲、尾翘起的蛇。“虫”的本义指一种毒蛇,后作为“蟲”的简体,成为昆虫的通称。

蛇和昆虫确实有很多相似之处。从形态看,很多昆虫的幼虫都像缩小版的蛇。蛇没有脚,主要通过腹部的鳞片和肌肉的协同运动实现移动;大多数昆虫的幼虫虽然有脚,但因为脚太小,移动的时候其实很像在蠕动。从生理学看,蛇会蜕皮,昆虫的幼虫也会蜕皮。只是蛇一生都在蜕皮(幼年蛇的蜕皮次数比成年蛇的蜕皮次数多一些),而昆虫只在幼年蜕皮,成年后便不再蜕皮。从分布范围看,虽然蛇的种类比昆虫的种类少很多,但它们的分布范围都很广。如此看来,蛇与昆虫的缘分真不浅呢!难怪许多昆虫的名字中都有“蛇”字,甚至还有一些“虫假蛇威”的昆虫。

蛇蛉目中的“蛇”

蛇蛉是蛇蛉目昆虫的通称,因其头可以高高抬起于身体水平部位以上,形如一条准备进攻的蛇而得名。也有人认为蛇蛉的头呈三角形,颈部细长,很像蛇头,故得名。

蛇蛉属完全变态昆虫,一生经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。成虫身体细长,中型到大型,翅展为5~20毫米,个别种类可达45毫米;体色多为褐色或黑色;头部延长,后方呈三角形,能自如活动;口器为咀嚼式;触角长丝状,由30~70节组成;复眼大,单眼3个或无;前胸延长,呈长筒状,前足位于前胸后端;中胸和后胸形状相似;翅为网状透明,每个翅的前端各有1个翅痣;腹部11节,雌虫有一细长的针状产卵器。

蛇蛉目是昆虫纲中的一个小目,包括蛇蛉科和盲蛇蛉科两个科。全世界已知248种,我国已知的现生种类为39种。蛇蛉科具有3个背单眼,翅痣内有横脉,翅痣内缘有一横脉;盲蛇蛉科无单眼,翅痣内无横脉,翅痣内缘亦无横脉。

蛇蛉为陆栖昆虫,主要分布于北半球。幼虫和成虫都为肉食性,幼虫常生活在针叶树树皮下或落叶下,捕食其他小型软体昆虫;成虫生活在松柏类树木上,以小型节肢动物为食,有时也取食植物的孢粉。雌雄成虫交配前有较长的求偶过程,交配后,雌虫会将长长的产卵器插入树皮下或腐木的缝隙中产卵,一次产卵数量最多近800个。蛇蛉的寿命为2~3年,部分可超过3年。它们是农林害虫的天敌,对森林和果园的害虫防治起到了非常重要的作用。

广翅目中的“蛇”

广翅目因一些种类具有大翅而得名,全世界已知373种,是完全变态昆虫中最原始的类群,也是联系不完全变态和完全变态昆虫的关键类群。广翅目包括齿蛉科和泥蛉科两个科。

蛇蜻蜓

蛇蜻蜓是广翅目齿蛉科昆虫的俗称,体形和翅膀非常像蜻蜓,而长长的大牙又很像蛇,故得名。当然,它们的头部和胸部也十分像蛇。

齿蛉科昆虫为中型至大型,翅展为40~150毫米,翅膜质,翅脉网状,前翅比后翅大;触角丝状、念珠状或栉状;复眼大且突出明显,呈半球形,单眼3个;口器咀嚼式。大部分雄虫的上颚极长,求偶期的雄虫会向雌虫炫耀自己的上颚,或者用上颚与其他雄虫搏斗,争取交配权。

齿蛉属于水陆两栖昆虫。成虫陆生,白天多栖息于水边的岩石、树干或杂草上,夜间出来活动,具有很强的趋光性和飞翔能力。交配后,雌虫会选择在洁净的水域产卵,一次产卵几百至数千粒,这些卵会聚成一个卵块。产卵后,雌虫会继续分泌褐色的黏稠物质,并通过摆动腹部将这种物质覆盖在整个卵块表面,以让卵块变得坚硬而免受外力损坏,同时保持卵块内部的湿度。

虫卵孵化后,齿蛉幼虫会落入或爬入水中,躲藏在流速较急的石块间,以气管鳃呼吸。幼虫主要捕食小型水生昆虫,有时也会吃蝌蚪和小鱼。它们会在水中生活好几年,老熟后爬出水面,在水边潮土中或石头下挖洞以形成蛹室,然后在夜间化蛹。蛹为离蛹,多数种类一年一代,少数种类两三年才能完成一个世代。由此看来,除了成虫长得像蜻蜓,齿蛉的整个发育过程和生活习性也跟蜻蜓很相似。

齿蛉对水质非常敏感,因为幼虫会在水中生活好几年,所以一旦水体环境不佳,它们就无法生存,从而在这一水域消失。因此,齿蛉的存在与否可以直接反映当地水质的好坏,它们也因此被作为“水质指标昆虫”。

巨齿蛉属和一些体形较大的齿蛉属幼虫常被称作“爬沙虫”。爬沙虫有“动物人参”“水中人参”“土人参”“虫参”等美誉,具有补气补肾、抑虚缩尿等功效,可用于治疗小儿夜尿和老人尿频等病。在提高机体非特异性免疫功能等方面,爬沙虫也具有一定功效。

鳞翅目中的“蛇”

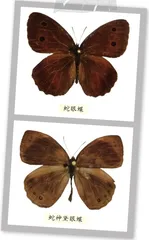

鳞翅目中名中有“蛇”的主要有四种蝴蝶,分别是蛱蝶科的蛇眼蛱蝶,眼蝶科的蛇眼蝶和蛇神黛眼蝶,以及蚬蝶科的蛇目褐蚬蝶。

蛇眼蛱蝶

蛇眼蛱蝶又名鳞纹眼蛱蝶、眼纹拟蛱蝶,隶属蛱蝶科眼蛱蝶属。蛱蝶科昆虫为中型至大型,棒状触角,翅外缘有波状凹缺,休息时会不停扇翅。我们知道,昆虫都有六只足,但蛱蝶却是“四足蝴蝶”—行走时,多数蛱蝶只用四足,前两足则折在胸前,用来清洁触角和尝试食物。

眼蛱蝶属最明显的特征就是其翅面上的眼斑。不仅雌雄之间的眼斑不同,同种不同个体的眼斑和翅色在不同季节也有明显差异。比如蛇眼蛱蝶,它的翅展为48~54毫米;前翅亚外缘及中域具灰白色斑;前翅具1个眼斑,眼斑边缘橙红色,斑心为黑白;后翅具2个眼斑,前大后小,颜色同前翅。夏型翅的反面为黄褐色,后翅眼斑明显;秋型翅的后翅眼斑不明显。蛇眼蛱蝶活跃于春夏两季,热带地区的冬季也可见。在我国,它们主要分布于广东、广西、海南、云南、香港、台湾等地。

蛇眼蝶

眼蝶科昆虫为小型至中型,体形纤细,体色暗淡,翅为黑褐色,翅上(尤其是腹面)镶嵌着各种各样的眼斑或环纹,前翅有1~3条脉的基部特别膨大。眼蝶科昆虫也是“四足蝴蝶”,前足退化,折在胸下而不用于行走。

蛇眼蝶隶属眼蝶科蛇眼蝶属。它的翅展为55~65毫米,翅面为黑褐色;前翅中室下脉明显粗大,正面有2个蓝心眼斑,后翅正面臀角有1个小眼斑(部分个体消失不可见);前后翅反面亚外缘都具有深色横带,前翅反面的其他斑纹与正面相近,后翅反面具有1条灰蓝色的中横带。成虫多活跃于七八月,喜欢吸食花蜜。

蛇神黛眼蝶

蛇神黛眼蝶隶属眼蝶科黛眼蝶属。雄蝶翅展约为49毫米,雌蝶翅展约为56毫米,翅色为黄褐色至黑褐色;前翅前缘略突,外缘较圆;后翅外缘波状,亚外缘眼斑模糊;前翅反面顶角有2个相连的眼斑,前缘近中部有模糊白斑;后翅反面亚外缘有6个眼斑,中线和外中线为淡紫色,外中线中部向外突出。在我国,蛇神黛眼蝶主要分布于华南、西南和华中东部。

蛇目褐蚬蝶

蛇目褐蚬蝶隶属蚬蝶科褐蚬蝶属。蚬蝶科昆虫体形较小;复眼与触角接触处有凹缺,触角细长,触角上有多个白环;翅以红色、褐色和黑色为主,翅上饰有白色斑纹,两翅正反面的颜色及斑纹对应相似;前翅多呈三角形,多数种类的后翅肩角加厚,肩脉发达,多数无尾状突;雄性前足退化,雌性前足正常。蚬蝶科昆虫喜欢在阳光下活动,动作敏捷,但飞不了多远;有的种类会在叶面频频转身,不断改变方向。

蛇目褐蚬蝶雄性的翅展约为42毫米,翅为棕褐色;翅中线、外中线和亚外缘线模糊;后翅亚缘有1列围有白线的黑斑,后翅外缘呈阶梯状;翅反面为红褐色,斑纹比正面明显。雌蝶比雄蝶体形大,后翅阶梯状外缘更为突出。蛇目褐蚬蝶多在林木开阔地飞行,在我国,它们主要分布于广东、重庆、浙江、福建、广西、海南、香港等地。

蜻蜓目中的“蛇”

棘角蛇纹春蜓又叫宽纹北箭蜓,隶属蜻蜓目春蜓科蛇纹春蜓属,是《国家重点保护野生动物保护名录》中所列两种蜻蜓目昆虫中的一种。

棘角蛇纹春蜓雄性腹长40毫米,后翅长35毫米;雌性腹长47毫米,后翅长40毫米。雄性头部的下唇全部为黄色,边缘有黄色毛;上唇为黄色,有黑色毛;前后唇基均为黄色;额黄色,两端有少数黑色小齿;头顶黑色;单眼上方有一半弧形隆脊,上有黑色长毛,隆脊后方有一个大黄斑;前胸黑色,具黄斑;前叶前缘红黄色,后缘黑色,背板中央具一对圆斑点,两侧具大黄斑,其余为黑色;后叶中央具大黄斑,其余为黑色;全胸大部分红黄色;足大部分红黄色;腿节背面端半部具黑色条纹,胫节腹面及跗节黑色;翅透明,翅痣红褐色;腹部红黄色,两侧各有一条黑色斑纹。雌性与雄性基本相同。

棘角蛇纹春蜓分布于中国、蒙古和俄罗斯。在我国,它主要分布于北京、河北、山西、甘肃、青海、内蒙古等地。棘角蛇纹春蜓多活动于夏秋之际,雌虫在水面或水生植物上产卵,幼虫孵化后在水中生活,以水中的小型动物为食。成虫善于飞翔,且飞行技术高超,以蚊子等小型昆虫为食,也可作远距离飞行。

2023年8月23日,为庆祝2023年国际昆虫学大会的召开,中国邮政发行了《昆虫(二)》特种邮票1套4枚。4枚邮票的主角为乌桕大蚕蛾、棘角蛇纹春蜓、叉角厉蝽(若虫)和阳彩臂金龟。其中,棘角蛇纹春蜓和阳彩臂金龟是从《国家重点保护野生动物保护名录》中选出的两种国家二级保护动物。

毛翅目中的“蛇”

毛翅目昆虫统称石蛾,常见于溪水边,白天多隐藏于植物中,黄昏和夜间出来活动。全世界已知毛翅目昆虫有14000多种,我国约有1300种,名中有“蛇”的主要是蛇尾短脉纹石蛾,它在我国的分布十分广泛。

石蛾的口器极其退化,大部分种类以植物汁液和花蜜为食,少数种为掠食型。成年石蛾的寿命只有几天,在这短暂的几天里,它们最重要的工作就是寻找配偶、繁衍后代。石蛾为完全变态昆虫,一生经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。产卵时,雌虫会将卵产于水中、水面或水下的石块和植物上,每次可产卵300~1000粒。数日后,幼虫即可孵出。石蛾幼虫也叫石蚕,它们生活在水中,用鳃呼吸,以水底的有机碎屑为食。石蚕会吐出黏性的丝,用丝将水中的小石块等杂物黏结在一起,做成管状巢,并藏身其中。待到化蛹、蛹发育成熟后,石蚕就会用强壮的上颚咬穿茧壳,浮出水面,变成带翅膀的成虫。由于石蛾对水质要求比较高,几乎只能生存在无污染、清澈洁净的水体中,所以它们常被作为水质生物监测的指示生物,有它们出现,就说明当地水质很不错。

鞘翅目中的“蛇”

鞘翅目一般分为4个亚目,包括170多个科。名中有“蛇”的鞘翅目昆虫有长角象科蛇尾长角象属的所有种类,以及叶甲科跳甲属的蛇莓跳甲和天牛科的蛇藤多带天牛等。

蛇尾长角象属

蛇尾长角象属昆虫体长为2~15毫米,体形为长形;喙宽短或长扁;触角丝状,长度一般超过体长。幼虫蛴螬型,头大;上颚具臼齿,下颚具合颚叶,下颚须2~3节,下唇须仅1节;触角1节或缺无;足退化或消失,无尾突。成虫食叶;幼虫多取食种子、果实,个别会捕食蚧虫。

蛇莓跳甲

蛇莓跳甲隶属叶甲科跳甲属。跳甲属种类俗称“土崩子”,它们的后足膨大,善于跳跃,主要为害十字花科蔬菜和茄果类、瓜类、豆类蔬菜。它们喜欢高温、高湿的环境,所以夏秋两季也是跳甲虫害最严重的时候。在目前已有寄主记录的类群中,85%的跳甲为专食性属,比如,甘草跳甲为害甘草,黄瓜跳甲为害黄瓜和瓜藤,茄跳甲为害番茄和马铃薯……蛇莓跳甲自然就是为害蛇莓了。

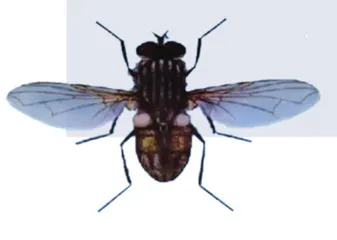

双翅目中的“蛇”

双翅目是一类后翅特化为平衡棒的中小型昆虫,包括蚊、蠓、虻和各种蝇类。名中有“蛇”的包括蛇潜蝇属的所有昆虫,如豆根蛇潜蝇、鹰嘴豆蛇潜蝇、无花果蛇潜蝇、牛蒡根蛇潜蝇等。蛇潜蝇隶属双翅目潜蝇科,成虫体色为黑色,无金属光泽,常被一显著隆起的颜脊分离,主要取食花蜜。以豆根蛇潜蝇为例,在我国,它主要分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、河北等地,是单食性害虫,只为害大豆和野生大豆,幼虫会在大豆幼苗地下根茎皮层内钻蛀。受害大豆幼苗地上部长势弱、矮小,叶黄,严重者枯死。

【责任编辑】谌 燕