龙出华夏

作者: 刘汉杰生肖轮回,兔去龙来。作为华夏文明的创造物,龙的形象自诞生之日起便一直传承于中国人的生活之中:原始社会,先民崇信它的神力,塑其形以通天;阶级社会,帝王视其为祥瑞,皇家物用遍布龙形,民间也不乏龙的影子,民众祈雨有它,端午竞渡有它,节庆社火有它;现代社会,在与世界诸民族的文化交流中,中华儿女又以“龙的传人”自居……纵观中国历史,在迭代的文化延续中,华夏先民绘龙形、信龙灵、传龙事、冠龙名,龙被塑造成了中国文化中最具象征意义的民族文化标志物。

龙之源

考古发现证实,龙很早就出现在华夏初民的生活中了。

最早的龙出现在中国北方辽河流域的新石器时代文化遗址中。1982年,考古工作者在辽宁省阜新市蒙古族自治县沙拉乡查海村发现了距今约8000年的一处新石器早期文化遗址,发掘出土一条用石块堆塑而成的龙。该石堆塑龙全长19.7米,宽1.8~2米,用红褐色砾岩摆塑,呈西南至东北走向。从高处俯视,堆塑前体宽大,尾部细而上卷,身体呈波浪状,龙口大张,四肢伸展作腾飞状。经过对比发现,这些石块都是查海先民精心挑选、从他处运来的。原故宫博物院院长张忠培称其为“石堆塑龙”,考古学家郭大顺认为“这是中国迄今为止发现年代最早、形体最大的龙的形象”。

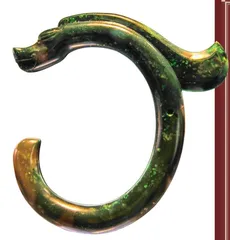

与查海文化有着近缘关系的红山文化延续了龙的信仰。红山文化是距今5000多年的新石器文化遗址,遗址以内蒙古自治区赤峰市红山后命名,范围扩及内蒙古自治区南部、河北省北部和辽宁省西部区域,因出土大量精美的玉器而闻名海内外。仅玉龙就出土了多件。这些玉龙或肥或瘦,形态各异,其中以赤峰翁牛特旗三星他拉村出土的玉龙最具代表性。这件玉龙为墨绿色,高26厘米,呈C形,吻部前伸,略向上弯曲,嘴紧闭,有对称的双鼻孔,双眼突起呈棱形,有鬣,背部有一孔。经试验,以绳穿孔悬挂,龙的头尾恰好处于同一水平线,有“中华第一玉龙”之誉。

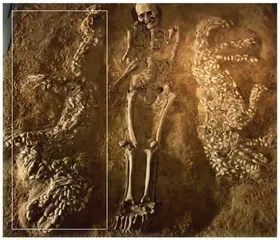

在黄河流域也发现了龙的线索。1987年,考古工作者在河南省濮阳市西水坡仰韶文化遗址中发现了一具用蚌壳堆塑的龙的造型,距今约6600年。堆塑龙发现于一座男子的墓葬中,该墓室中部是一具身高1.84米的男性遗骸,仰卧,头南足北。在遗骸的东西两侧,用蚌壳分别摆塑有龙和虎的造型。蚌塑龙位于人骸骨的东面,长1.78米,昂首、屈颈、弓身,前爪伸、后爪蹬,呈腾飞状。

仰韶文化的龙信仰传承于后世。2002年,考古工作者在河南省洛阳市偃师区二里头墓葬遗址中,发现了一件用2000余片形状各异的绿松石摆放的龙形器。龙头为方形,双目圆睁,以圆饼形白玉为龙眼,龙鼻以蒜头形绿松石粘嵌,鼻梁和额面中脊用青、白相间的玉柱排列成长条形;龙身卷曲,呈波状起伏,象征鳞纹的菱形绿松石片分布全身。据测定,这件摆塑龙距今至少有3700年之久。

长江流域也有龙的形象出现。在距今约6000年的湖北省黄梅县焦墩大溪文化遗址中,考古工作者发现了用河卵石摆塑的龙形。龙身长4.46米,高2.28米,宽0.3~0.65米,头西尾东,头生一角,张口吐舌,作爬行状。

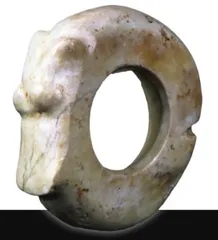

青城墩遗址位于江苏省常州市横林镇张村,属5000多年前良渚文化的重要遗址。遗址东西长105米、南北宽45米、高6米,是由人工堆筑而成的大土墩。2017年,考古工作者对遗址地的房址、墓葬进行了发掘,在其中的71号墓中出土了一件龙形玉环。玉环直径1.2厘米,雕有龙首、龙身。它被放置在墓主人的胸前,据推测可能是一件饰物。玉龙虽然很小,却是迄今为止江南地区发现的时代最早的龙,被专家称为“江南第一龙”。

多数研究者认为,先民创造龙是为了沟通天地。正如考古学家张光直在《青铜挥尘》一书中对中国古代文明的判断:“中国古代文明的一个重大观念,是把世界分成不同的层次,其中主要的便是‘天’和‘地’。不同层次之间的关系不是严密隔绝、彼此不相往来的。中国古代许多仪式、宗教思想和行为的很重要的任务,就是在这种世界的不同层次之间进行沟通。”龙就是这样一种先民尝试沟通天地的文化创造。

有研究者称,上述红山文化的龙为“猪龙”,其头部似猪首、身躯如蛇躯,是猪与蛇的复合体;而黄河流域的龙则为“鳄龙”,其头部如鳄鱼、身躯如蛇躯,是鳄鱼与蛇的结合物。不管是猪龙、鳄龙,还是鱼龙、蛇龙,甚或如诗人闻一多所言是多种生物的“糅合”:“然则龙究竟是个什么东西呢?我们的答案是:它是一种图腾,并且是只存在于图腾中而不存在于生物世界的一种虚拟生物,因为它是由许多不同的图腾糅合成的一种综合体。”可以确定的是,龙是先民基于“万物有灵”观念的文化创造。

龙之流

龙的信仰传承于后世。据传为商朝占卜之书的《归藏》中就有“鲧死”“化为黄龙”的记述;神话文本《山海经》中又多有神话人物乘龙的描述:“南方祝融,兽身人面,乘两龙” “西方蓐收,左耳两蛇,乘两龙”“东方句芒,鸟身人面,乘两龙”。先秦典籍《周易》更是以龙为爻辞用语,如“潜龙勿用”“见龙在田”“飞龙在天”等。

龙成为帝王的象征始自汉高祖刘邦。据《史记·高祖本纪》中记载,刘邦的母亲曾憩息于大泽边上,不小心睡着了。当时天色阴暗、雷鸣电闪,其父前往探视,看见一条蛟龙伏在刘母身上。不久,刘母便怀孕生下了刘邦。

类似的故事也发生在后世帝王身上。隋文帝杨坚出生在寺庙里,据说他出生时紫气萦绕,出生后头上长角、身生龙鳞,其母吕氏因受到惊吓将杨坚扔在地上。有尼姑跑过来将他抱起,说“这孩子来自异处,将来必得天下”。清朝顺治皇帝福临的出生也不同寻常,据载其母怀孕时有红光绕身,盘旋如龙形。福临出生后果然龙章凤姿,有帝王之相。

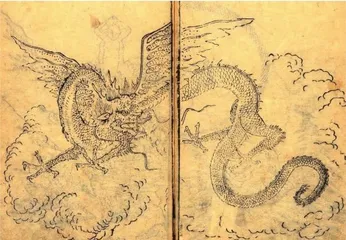

唐宋以后,龙与帝王的关系不断得到强化。到明清时期,龙则成为帝王之家的专享:皇帝乃真龙天子,身体称龙体,衣服称龙袍,坐椅称龙椅,所乘车船称龙辇、龙舟……龙的形态也逐渐定型为“头似驼,角似鹿,眼似兔,耳似牛,项似蛇,腹似蜃,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎”。

传统龙文化中有佛教文化的影响。在佛教中,龙被视为守护者和庇佑者,是力量、智慧和觉醒的象征。佛教中有多种龙王,其职能“莫不勤力兴云布雨,令诸众生热恼消灭”。佛教传入中国后,佛教中的龙王与中国神话中的龙神、水神相结合,逐渐形成了中国传统的龙王信仰。正如宋赵彦卫在《云麓漫钞》中所言:“古祭水神曰河伯。自释氏书入,中土有龙王之说,而河伯无闻矣。”诗人李商隐有“初梦龙宫宝焰然,瑞霞明丽满晴天”的诗句,表明至迟在唐代,龙王信仰已然确立。

作为本土宗教,道教继承了中国传统的龙的观念并将之发扬光大。如道教经典所言,遇到百姓苦于炎旱之时,天帝就派遣各位龙王“兴动云雾,施绕世间”,让江河溪涧、上下四畴“皆得滂沛”,草木丛林、花果五谷之类“悉皆生成,枝叶茂盛”。除了兴云布雨,道教又根据四方、五行观念,创造出诸如四海龙王、五方龙王等。同时,道教把古代天文四象的“青龙、白虎、朱雀、玄武”纳入其神仙体系,作为护卫之神,称其为“四圣”“四象”。这些都对中国传统龙文化产生了深远的影响。

龙之雅

在历史的延续中,中国文化中的龙具有如下的一些象征意义:

喻指帝王,象征高贵。如《周易》中有“飞龙在天,大人造也”之语,古人解释称:“飞龙在天,犹圣人之在王位。”

喻指非常之人。古人相信“深山大泽,实生龙蛇”,因此有“卧龙”一词喻指隐居或未露头角的杰出人才。

吉祥的象征。古人相信“天之所与必先赐以符瑞”,因此把世间祥瑞分为嘉瑞、大瑞、上瑞、中瑞、下瑞五个等级。其中,最高等级的祥瑞为“嘉瑞”,其征兆是“麒麟、凤凰、龙、龟、白虎”五种动物的出现,预示着明君在世、天下太平。

灵异的象征。古人认为,龙乃“鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊”,能兴云雨、利万物。

龙的上述象征意义体现于中国传统文化的方方面面,有物质形态的,也有非物质形态的,是中国传统文化的重要构成内容。试列几种如下:

龙袍。龙袍是皇帝专用服装,因袍上绣有龙纹而得名。龙袍并非简单的蔽体御寒之物,更多体现的是“严内外,明等级,辨尊卑”的社会属性。唐高祖李渊曾令臣民不得僭服黄色,黄袍遂为王室专用之服。宋太祖赵匡胤“黄袍加身”,兵变称帝,于是龙袍别称“黄袍”。龙袍多呈盘领、右衽、黄色,其上的各种龙章图案,历代有所变化。至清代,龙袍形制日臻完善,龙袍又被称为“吉服”,是皇帝在一般典礼时所穿的服装。

龙旗。古代王侯出行仪卫的旗帜,本作“龙旂”或者“大旂”。“旂”是“旗”的异体字。龙旗上的垂旒象征着身份、地位,九旒龙旗是天子之旗,是天子会见诸侯、册封同姓宗亲时张挂的旗帜。作为皇权的象征,龙旗早见于先秦时期,后世帝王沿用,一直传承于清末。据《钦定大清会典图》中记载,清代帝王出行时的仪仗中有“黄龙大纛”“五色金龙纛”。“纛”,即大旗。“黄龙大纛”就是黄龙大旗,“五色金龙纛”是指在黄、红、白、蓝、青等色的缎子上各绣金龙的旗帜。

龙币。在钱币上铸龙形早见于汉武帝时,时议以为“天用莫如龙,地用莫如马,人用莫如龟”,因此杂铸银锡合金的货币共有三个品级。最高一级的重八两,圆形,因上有龙纹图案,得名“龙币”。清末,也曾铸龙形于币。清光绪十五年(1889年),两广总督张之洞率先在广东钱局制造银元样币,正面为“光绪元宝”,背面为蟠龙图纹,每枚银元重库秤七钱二分,俗称“龙洋”。此后,各省纷纷效仿,开设钱局制造“龙洋”。

龙脉。传统风水术讲究“地理五诀”,即觅龙、察砂、观水、点穴、立向。其中的“龙”本指山脉,即地理脉络,“觅龙”就是观察山的形势。风水师认为,土是龙的肉、石是龙的骨、草木是龙的毛发,昆仑山是“万山之祖、龙脉之源”,是龙中的祖龙(根龙)。龙脉从昆仑山发源,延伸到全国各地,其结构类似一棵大树的根、干、枝、叶,因此在风水中有所谓根龙、干龙、支龙、叶龙之说。龙脉乃灵气聚集之地,被认为是龙穴,乃风水宝地。