大峡谷归去来

作者: 金国泉

我的家乡与天柱山仅一县之隔。

这些年虽去过一些地方,却始终未能到达身边的这个令人神往的古南岳圣地,而且我还有一个让人匪夷所思的前提,那就是我居然两次到达了天柱山大峡谷,在我下榻的宾馆院内,甚至只要抬起头就直接能望见吞云吐雾的天柱山主峰。而我却在此止步,像是古南岳将我扔在了这里。我在想,当年,隋文帝将天柱南岳改为衡山南岳时,天柱山是否也有我此时的心情!

一同扔在这里的,当然包括天柱山大峡谷!

我两次到达天柱山大峡谷,两次的方式截然不同:一次是从谷底一步一步往上攀登,一次是从谷顶一级一级往下穿越。这是否只能算一次呢?这种类似于二律背反的游览方式也许是主人为避开赫拉克利特的那句“人不能两次涉过同一条河流”的名言而刻意为之。不过,这两种方式都在我心中产生了狭管效应,让我们这一行人从正反两个方向吹来的风中,“放纵”式地去观、去品、去获取天柱山扔下来的这个大峡谷的意境与格调。这意境与格调既像小孩子的天真,天真到率性而为,也像某位哲人的思索,前不见古人,后不见来者。

万物都有正反,正反观看才有可能全貌地知道。但天柱山大峡谷哪面是正,哪面是反呢?似乎正与反不可说,也不必说。它们远从大别山亿万年地奔涌而至,避开了多少繁华与乱世?避开了多少沧海与桑田?每一面既是在与我狭路相逢,又是对我充满柔情蜜意。在桃源湖上,四周都是苍松翠竹齐刷刷地拥来,又齐刷刷地将我的思想一分为二,我因此不得不左顾右盼。《菜根谭》里有句话让我一直印象深刻:一念清净,烈焰成池。这桃源湖难道可以是一池烈焰吗?看来到此一游的我们,心是清净的,因为我们看到的是一池湖水,而不是一池烈焰。一切都成为这片湖的倒影,一切又都很快没入它的怀抱,消解于它深不可测的怀中。

我在峡谷内一度想着,这一谷的草木、一谷的花鸟、一谷的水波、一谷的石阶……都属于自然,天公造化。人无疑是自然的一部分。但人走着走着,为何就离开了大自然,走上了岔道?这岔道是物理学上的,还是文艺学上,抑或哲学意义上的?天柱山大峡谷就是人离开后的产品吗?走上了岔道,当然就形单影只,免不了陷入十面埋伏。大自然千姿百态又丰富多彩,而人类那么茕茕孑立,环顾四周,除了自己就是自己的影子,或者就是自己制造出来的那些产品终日堆放着,陈列着,横七竖八都是障碍。

人是从什么时候离开自然的?否则时下哪来亲近自然这一说呢!也正基如此,才有了这两次的采风活动。我感觉所有的采风,都是与大自然在同一时空中进行着离别后哪怕是虚妄的交谈。中央电视台有一档类似于公益广告的节目:秘境之眼,不被打扰的相逢。“不被”与“不便”,哪个更妥当一些?说真话,这则广告语经常“打扰”我:自然世界是不便打扰的。也就是说人与自然存在矛盾,人无论走到哪,无论采取什么方式,似乎对自然世界都是一种明明灭灭的打扰,自然世界因此有了天柱山及其大峡谷,亿万年的奇峰怪石,壁立千仞,似乎打算以此为屏障,以此阻断人类的脚步。

脱离了大自然的人,他的世界在哪?我们一路雕琢并在这雕琢之中一路叫好、歌唱的这山这水这草木不属于我们人类吗?我在峡谷内,从上到下,从下到上,并没有找到答案,几近失语。我不知道迎面吹来的是哪一朝的风,叙说的是哪一朝的话,虽然有些浪漫有些铺张,有些清谈也有些乖巧:有的旁逸斜出,比如这棵竹子它横着生长,那棵笋子它决心要从那个岩石下面长出来;比如这棵树它弯曲着向左然后向右然后向上攀登;比如这些灌木,它就长在道路的旁边,它要阻挡谁?这些映山红,这些苎麻,这些金星蕨、金樱子,它们在这生活了多少代,但它们仍然碧绿,不碧绿时就直挺挺地站立,直挺挺地迎迓风雪。

其实,大自然从来就没给过人类以答案,所有答案都是人类从自己出发、精心为自己设计准备的。这样一想时,我发现我们人类就只剩下钢筋水泥与飞机导弹了。其实,这些更不属于人类,人类两手空空地来,最后当然是两手空空地走。

我突然想到一个词:荒无人烟。这个词充满着硝烟味!即便在硝烟味中,大自然也仍然不会荒芜,仍然会杂草杂树,乱云飞渡,尽情地叙述与抒情。

人类有一颗善于为自己思考的大脑,制造似乎是他的主业,就如这“通天瀑”三字,还有其他一系列“勇敢”的名字忝列其上,像一种背诵与复述,这是不是人类的迷惘,在迷惘中进行的一种追问?但可以肯定,它必然属人类按照“没有人与烟的地方就是荒芜”的模式所赋予,而非大自然的本意。人类的这种制造既顶天立地,又乌烟瘴气。这些乌烟瘴气最后到哪里去了?吹到天柱山大峡谷或者类似于这样的地方了吗?自然世界在避开人类的同时又总是为人类进行着永远的消解。我常常想,几千年的战争史、兴衰史、更迭史,实际就是几千年自然世界的消解史,即便是人类生存处已经“礼崩乐坏”,大自然也会解开每一处死结与肿块,即便是伏兵万千、白骨成塔,大自然也会消去每一处血迹与斑点,让每一星残片、每一缕硝烟,甚至每一根白骨最后均悉数归于尘土,并在尘土之上长出来一簇簇、一行行翠绿的新枝,新枝上有烟雨迷蒙,有白云飘荡,有布谷斑鸠的鸣唱。

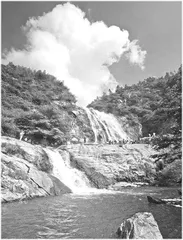

通天瀑终日飞溅着,远远望去似在摆脱人类的追踪与纠缠。实际上我在来这里的路上就深刻感受到了大峡谷的那种摆脱人类追踪的坚强力量。我的手机导航在进入山区后就有些失灵,路程显示一会儿少,一会儿多,最后硬生生把我引上了一条逼仄的小路,几次纠正也没纠正过来,即便到了下榻的宾馆旁边,导航还在叫我掉头。我当时想,我如果不用电话与朋友沟通,它会不会把我带向前面的悬崖峭壁?

在通天瀑的脚下,我并不想背诵“疑是银河落九天”这样的诗句,我只是感觉通天瀑几乎是在砸向那些岩石的,唯其如此方可摆脱或洗却一路带过来的风尘。一群又一群的人都在此拍照,或坐在岩石之上,或背对通天瀑,或相互扶肩搭背,比四周的草木还要姿态万千,笑声盈谷,我也跟着走了过去,也想着拍几张,但我感觉无论哪一种都无法让通天瀑的全貌成为我的背景,由此我得出一个结论:自然世界并不情愿做人的背景,不愿衬托。喜欢强制化的人类得到的因而总是残缺的。

残缺是一种美,这也是人类的一种自认为正确的思考,但我感觉放在这个大峡谷内就不合适了。因为残缺永远是人类自己思考的残缺,自然世界是完整的,无论是颓败,还是蓬勃,无论是水汽氤氲,还是干裂风化,也无论是“奔流悬沫三千尺”,还是“灌木连云几万重”。

从通天瀑冲下来的水现在在我的身旁变得缓慢了,任何激烈都会有平静之时,但我无法知道大峡谷现在处在一个什么阶段,当然,我亦不知人类自己。沿着峡谷的沟壑流动,清澈而不再发声,就在其旁边,一只黑蝴蝶立在一颗黄鹌菜上一动不动。我没敢打扰它,我们相互对视了一会儿——我是这样想的。但的确我无法确定黑蝴蝶是否认真注视了我,应该不会不屑一顾吧?其实我很想学这只黑蝴蝶在此休息片刻,但同伴觉得时间不早了,催我快点前行,因为我们已经掉队了,我只好放弃这个念头,放弃这只黑蝴蝶。

大峡谷真的不属于我们人类,我们必须尽快离开。这样一想,我没能成行天柱山实际是天柱山拒绝了我。我还感觉到大峡谷也不容纳我,我正在被大峡谷往外吐。沿着一条人工打造的线性结构的通道——我认为是通道,通道有闭环的意义,如古代的运兵道,而非常规意义上的道路,一级一级、一步一步——如果不这样,我相信我可能会迷失方向,迷失于大自然,同行的很多人也会如此。从这方面来讲,人类对于大自然的打扰也只能是线性结构的,大片的、茂盛的灌木与乔木,大片的陈年旧叶,大片的荆棘,大片的野花野草,我们并不敢深入,我们只能远远遥望或凝望,以一种美丽的方式,一种热烈奔放的方式。

人类的走进或走出,甚至是被吐出、被扔下,都是在从大自然获得,都是让大自然对自己有所澄明,让自己在大自然面前体貌端修。