将星凋落在太行山东

作者: 张锐强

《史记·赵世家》中描述赵王迁时,有这样的话:“其母倡也”,“索(素)无行,信谗,故诛其良将李牧”。

“倡”,即“娼”。而按照《周礼》中的说法,“牧”是指州郡的行政长官。所谓“州牧”。父母给孩子取名为“牧”,显然寄寓着无限美好的期望。中国历史上以此为名的有两位牛人,一文一武。文人是唐朝诗人杜牧,“小李杜”中的杜;武将则是赵国将军李牧,本文的主角儿,一度被赵王称为“赵国的白起”。

遗憾的是,这两位牛人的命运,都不怎么好。

杜牧出自宰相家庭,自我期望太高,因而一生都感觉不得志。现在人们想起他来,第一印象大约还是“十年一觉扬州梦,留得青楼薄幸名。”对一个有才干也有抱负的男人来说,这固然可算风流自赏,但终究上不了台面。每日把酒欢歌之后,深夜一人独对青灯,内心必然会有阵阵隐痛。

杜牧如此,那么李牧呢?情况稍好,但也好不到哪里去。主要是晚景凄凉,结局悲惨。一代名将战功赫赫,威震四方,北服匈奴,西慑强秦,最终却因为小人谗言而死于非命。宋元时期的史学名家胡三省,用毕生精力注释《资治通鉴》,写到李牧时不禁发出这样的浩叹:“赵之所侍者李牧,而卒杀之,以速其亡。”

多么高的评价,又是多么深的感慨。

力拒匈奴

《史记》是部难得的好书,虽是信史,也完全可以当成文学作品读。这是它的优点,也是它的缺点,所谓利弊相因。就像李牧的事迹,字句简直都能蹦出纸面,栩栩如生似在眼前,但是很难找到具体的对应时间。比如他早期对抗匈奴,到底开始于何时?他又出生于哪一年?出生之时,是不是也有什么特别的征兆祥瑞甚或异端?史书中都没有记载。

李牧姓嬴,李为其氏,赵国柏人(今河北隆尧人)。其祖父李昙曾在秦国任御史大夫,后来到赵国为柏人侯,最终繁衍出赵郡李氏。到隋唐时期,赵郡李氏跟陇西李氏同时跻身著名的“五姓七望”。陇西李氏的后人有李益、李商隐,大唐帝室甚至也与之攀亲,将相众多;赵郡李氏中出了李德裕等九位大唐宰相,更有诗人李峤、李端、李颀,散文家李华,给李白处理后事的书法家李阳冰,以及音乐家李龟年这样的杰出代表。

赵郡李氏之所以能成气候,很大程度上在于良将李牧。李牧的儿子虽然不显,但孙子李左车却因为被韩信问计而闻名史册,他留下的“智者千虑必有一失、愚者千虑亦有一得”这个典故,更足以流传千古而不朽。

根据推测,李牧大约出生在赵武灵王后期,那是个群雄四起、风云际会的时代。当时赵国举国上下全力以赴的大事,四字可以概括:胡服骑射。

赵武灵王一生并未称王,这个称号是后人加的。他本名赵雍,继位时只有十五岁,是典型的少年帝王,也是少见的有为帝王。平生最大的功绩,就是上面的那四个字。拆开来说,就是推行服装改革:全国人民都穿胡服;推动战术革新——学弓马,练射箭,发展骑兵。

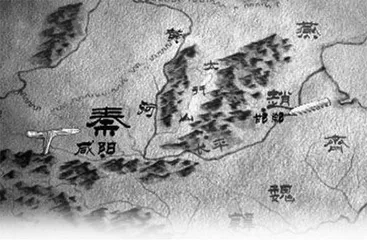

摊开战国时期的地图你就会发现,赵国这个农耕文明的国家注定要受到游牧民族的侵扰。因为它的西北和北方有漫长的疆界与游牧部落接壤。从西往东,分别有楼烦、林胡和东胡。游牧部落的骑兵来无影去无踪,经常来一阵狂风暴雨般的袭扰劫掠,在你还没反应过来时,他们如蝗的羽箭已经射来;好不容易召集起残兵试图反击,他们已经带着成群的俘虏和牛羊扬长而去。游牧部落之所以能够占据这等优势,除了骑兵的速度因素,还有农耕文明的自身因素。当时的汉人身穿宽袍大袖,袍子必须拖地盖脚,衣袖垂到膝盖,长得伸不出手,走不动路。赵军的盔甲也很笨重,结扎烦琐,骑马很不方便。

吃过几次亏,赵武灵王逐渐找到了问题的症结。他决心向对手学习,师法其长,然后再一较高下。类似以子之矛,攻子之盾。于是立即下令,全部放弃汉人的衣服,改穿胡人的衣着,短衣长裤,精短干练。

当然,赵武灵王要自己带头,弃“唐装”,换“西服”,学习骑马射箭。为什么强调射箭呢?因为当时还没有马镫。匈奴骑兵的主战兵器是弓箭,并不搞马上拼刺刀,所以赵军也只能如法炮制。

李牧就出生在那样一个刀光剑影的年代。他的成名之战,是在北部抵抗匈奴,具体地点是代地雁门郡,今天的山西宁武北部。

这时楼烦、林胡和东胡已先后臣服于赵。但是按下葫芦浮起瓢,匈奴人随即赶来填空,不断骚扰。赵武灵王虽然修筑了长城,也就是所谓的赵长城,以阻挡匈奴的洪流,但堡垒终究是死的,而战马撒开四蹄,漫无边际,总有空子可钻。赵军防不胜防,十分被动。

在这种情况下,赵孝成王将重任赋予李牧。李牧到达前线后,按照实战需要设置机构和官吏,当地的田赋租税都不上交中央,全部用于军费开支。

这个做法在当下是不允许的,是众多财务违规行为中的一种:坐收坐支。

兵马未动,粮草先行。军费有了保障,军事措施也要跟上。李牧下令修缮增加烽火台,派精兵守卫值更;完善情报网,拉长情报链,派出大量的情报人员潜入敌境,多方搜集信息,打探情报。

大凡良将,总有一些共同的特点。比如,官兵关系融洽,士卒乐意用命;纪律严明,训练有方。李牧也是如此。他上马抓练兵,让士兵们苦练骑射战术;下马抓后勤,每天都要杀几头牛羊,犒劳将士,补充热量。由于措施得力,他很快就锻造出了一支士气高昂、能征善战的铁军。

铁军已经炼成,那就抓紧建功立业吧。多打几仗让大王看看,重用自己没有错误。就像巴顿将军对梅肯少将那番疾风暴雨式的训斥:“嘿,见鬼,该怎么做,你比我清楚。我提拔你当了将军,你就应该做个样子,证明我没有提拔错!”

可是李牧的做法恰恰相反。不但不肯主动出击,敌军侵犯也消极避战。他下过一道听起来很莫名其妙的命令:“匈奴入盗,急入收保,有敢捕虏者斩!”意思很明白,匈奴人一来,咱马上撤进城堡防守。谁敢贪图捕俘立功,妄开战端,杀无赦,斩立决!

一见匈奴骑兵的影子,李牧随即深沟高垒,坚守不出。自己不打,还不让下边的人打。老虎不发威,还真有人把它当病猫。这就是战术欺骗的效果。时间一长,匈奴人都不把他当回事,觉得他缺乏胆气,畏敌怯战;有些部下也愤愤不平。尽管李牧守边以后,赵国就没有过人员伤亡和牲畜损失,但这些风言风语还是慢慢传到了赵孝成王耳边。他自然很是生气,整天杀牛宰羊,靡费公帑,部队竟然这样无所作为,那养兵何用?他这样想是完全有理由的。要知道,当时长平之战早已过去,赵国损失惨重,实力大为削弱,财力绝对不允许他白养一支无用的军队。于是,他立即派人斥责李牧,要求他果断采取措施,“证明我没有提拔错”。但是李牧呢,将在外,君命有所不受,始终置若罔闻,油盐不进。

赵孝成王火了。一道命令下来,撤去李牧的军职,将他的帅印另交他人。继任者当然知道李牧因何落职,自己又是如何拿到的军权。因此上任伊始,就积极采取行动,想证明大王提拔他没有提拔错:每逢匈奴入侵,他便整顿人马正面迎敌。结果几仗下来,一次都没占到便宜。人员伤亡、牲畜损失都还好说,关键是边境不安,百姓无法耕种放牧。仗只打一时,结束就结束,可农时一耽误就是一整年,下年的粮食计无所出,麻烦。

记不清艾森豪威尔还是麦克阿瑟说过:在军队内部,聪明而懒的人适合作司令官;聪明而勤快的人适合当参谋长;笨而懒的可以当士兵;又笨又勤快的人最危险,应该立即清除出军队。

接替李牧的那个将军,智商未必很低,但综合考量,应该属于最后那个类型。

赵王大约也感觉到了这一点,又请李牧出山。使者来了好几回,李牧都是闭门不出,口称因为“身体原因”无法就任。这当然不是身体原因,而是心理原因。三请三推,已经给足面子,赵孝成王不再演戏,强令李牧出征。李牧顺势提了条件:“王必用臣,臣如前,乃敢奉令。”

我出征,没问题;但是杀猪杀尾巴,各有各的杀法,我还得用从前的办法。同意咱就立即上马,不同意您另请高明。

赵王还能说什么?准!李牧于是又来到雁门,按既定方针办,以守为主,从不言战。

边帅贪功,妄启战衅,经常会成为国家之大祸。大唐由盛转衰,此为关键因素之一。李牧不是杀良冒功之辈,但也绝非碌碌无为。都说进攻是最好的防守,但良将的防守从来都是等待出击的最佳时机。号令一出,地动山摇而血流成河,他不得不小心再小心,谨慎又谨慎。他虽然老是眯缝着眼睛,但却一直在观察寻找那个最合适的机会,闪电一击而功成名就。

机会终于到了。而早已做好准备的人,当然不会放过。

三军将士天天吃牛肉,自然渴望效命,以报厚恩。李牧等待的就是这种精气神。他随即下令,精选战车一千三百乘,骑兵一万三千名,步兵五万,射手十万,统一编组,进行多兵种联合作战演习训练。眼看协同作战已经得心应手,随即部署致命一击:秋高马肥之际,他安排百姓出去放牧,随即代地漫山遍野都是风吹草低见牛羊。匈奴人得到线报,立即派出人马前来揩油。这时李牧派出一支小部队迎敌,两军稍一接触,赵军随即败退而去,留下几千个百姓和牲畜,送给匈奴为俘虏。

匈奴单于大喜过望,立即提点大军,准备狠狠地捞一票。这个消息很快就通过线报和烽火传到了李牧的司令部。朋友来了有好酒,豺狼来了上猎枪。李牧随即安排人马,在匈奴的进军道路上设下埋伏。等敌军的大部队赶到,他再指挥所部先采取守势消耗敌军,迟滞其进攻:战车正面迎战,步兵集团居中阻击,射手们配备强弓硬弩,箭如飞蝗,铺天盖地地朝他们飞去。

经过顽强阻击,匈奴骑兵终于没能风卷残云。进攻受阻,他们士气大挫。正在这时,两翼和后面又发现敌情:赵军伏兵冲出阵地,加入战斗,包了匈奴人的饺子。

刀光剑影,杀声震天,旌旗蔽日,烟尘滚滚。这不是战斗,已经演变成对匈奴骑兵的屠杀。

匈奴人终于体会到了刀锋穿越脖子的感受。那想必凉快:温度冰凉,速度奇快。还没感觉到疼痛,人头已经落地。一场血战,匈奴骑兵全军覆没,十多万人留在赵国的土地上,再也无法体验秋风纵马弯弓射雕的痛快。

经过这番打击,匈奴人气焰熄灭。“胡人不敢南下而牧马”,大抵如此。赵国的北部边境因此安宁。从那以后,李牧似乎在突然之间成长为赵国继廉颇、赵奢之后最优秀的将领,成为擎天一柱,国之干臣,甚至一度配上了赵国的相印。

燕赵互掐

李牧的第二个对手也是赵国的近邻,北方的燕国。

远亲不如近邻,这话其实大谬,完全应该换成这样的说法——相见不如怀念。在李牧的时代,这简直就是绝对真理。赵与燕唇齿相依,理应协调立场,共抗强秦,这样才能生存下去。如此简单的道理,他们当然明白,也确实友好过,可是那种“好”,委实脆弱。

长平之战,燕国没有提供一兵一卒、颗粮粒弹的援助。几年之后,才派栗腹送来五百金,给赵王治酒祝寿,算是重续旧情。本来是要结好,但栗腹回去竟然这样向燕王复命:“赵壮者皆死于长平,其孤未壮,可伐也。”赵国刚刚损失四十五万大军,现在老的老,小的小,正好是进攻的时机。

“小人有欲,轻虑浅谋,徒见其利,不顾其害。”栗腹就是这样的小人。芝麻大的利益被无端放大成山,而山大的危害则被缩小得纤毫不现。两国随即爆发鄗代之战。这场战争中,赵军的主角儿是老将廉颇,他肩负燕军主攻方向上的防御任务。李牧呢,扼守代地,牵制燕国的西路军,让其东西会师、合围邯郸的战役构想始终只能停留在草图的虚线之上,无法变成现实。

避其锐气,击其惰归。倾秦指挥西路燕军,气势汹汹,兵临城下。李牧丝毫不为所动,依然先采取守势。等燕军的锐气逐渐低落,他趁机带领主力猛烈反攻。骑兵、车兵、步兵和射手彼此配合,互相协同,打得燕军溃不成军,主将倾秦也丢了性命。剩下的残兵败将见势不妙,赶紧转身,没命地朝国内逃。作为主力的东路军,结局更惨:主将栗腹被斩,二十万大军覆没。

鄗代之战表面看是赵军完胜,其实是典型的两败俱伤。从那以后,两国的和平益发脆弱。秦国再在旁边稍一煽风点火,兵火就会在燕赵之间熊熊燃起。