文本生成的初始“逻辑”

作者: 陈仲义

关键词:生成 动机 缘起 耦合 手段

文本生成的动机或缘起

诗歌文本的完型涉及三个环节:动机缘起、生成过程、修改完成。生成过程为主要环节,是本书的重中之重,而不太起眼的动机缘起一直被人们所忽略,这一次,则作为本节讨论的中心。

都说诗的生成要有感而发,且往往以情意为先导。古人早做出整体性总括:“大凡人之感于事,则必动于情。”( 白居易:《策林六十九》)“情者,动乎遇者也。”“动者情也,情动则会,心会则契,神契则音,所谓随寓而发者也。”(李梦阳:《梅月先生诗序》)古人视情意为诗的“发动机”,也深信“做诗必先命意”(魏庆之:《诗人玉屑),诗以意为主打,颇为流行。其实未必然。明中叶谢榛就有另见,他倾向非理性的“诗有天机,待时而发,触物而成,虽幽寻苦索,不易得也”(《四溟诗话》)。

用现代观点看,一首诗的诞生,不一定是“情动”或“意动”,偶发因子甚多。最初往往始于潜意识、印象、记忆、注意、感觉,终于智慧、灵悟。如果最早没有那么一丝“迹象”,没有那么一点“触觉”,没有那么一点“灵须”,加上其间不乏意绪流动,感觉敏细、联想拟想、领悟顿悟,诗的萌蘖可能还一直处于“未醒”之中。不少时候,也是朱庭珍所捕捉的“迨思路几至断绝之际,或触于人,或动于天,忽然灵思泉涌,妙绪丝抽,出而莫御,汩汩奔来”(《筱园诗话》卷一)。更有清代马荣祖《文颂·神思》所无法把持的“冥冥濛濛,忽忽梦梦。沈沈脉脉,洞洞空空。莫窥朕兆,伊谁与通。神游无端,思抽有绪。蹑电追风,知在何许。倏忽得之,目光如炬”,把个前思维状态说得如入云雾,窅冥惚怳。

所以时至今日,没有哪一部诗的葵花宝典会告诉你,一首诗的诞生,必须是这样而不应是那样,肯定那样而绝不这样。瞬息万变,千奇百怪,草蛇灰线,莫可名状。恰似苏东坡对《鬼蝶》的描绘“初来花争妍,忽去鬼无迹”。用佛家语来说,则需要“因缘具足,愿力相应”。实在叫人感慨欷吁:人类在半世纪前已顺利抵达月球,而计算自身小小的感情潮汐却困难重重;人类轻松地制造每秒运行百亿次的芯片,却难以窥伺潜意识冰山下的一角;人类可以细数百亿光年外的星球,却见不着自己灵魂的一丝踪迹。恰如宋琳所言,一首诗从动机到发展直至最后成形,乃是一个不断接近未知之物的过程,是一次冒险之旅。成诗过程的幽暗无可还原,即使“微精神分析法”在这方面恐怕也无用武之地。

下面,我们只能非常无奈地借助诗人的自述、日记、书信、访谈、发言来窥视“诞生记”的一鳞半爪,采撷他们的童年情结、集体无意识、成长“胎教”、随机的一段音乐、临界的一丝感兴、随意的一点迻译、莫名的错幻觉……来探查文本发生的可能契机。

例一,牛汉《早熟的枣子》。牛汉回忆童年,曾眼巴巴期盼摘采被虫咬的甜枣,这样的情景一直延续到20 世纪六七十年代,甚或牵连到恶梦,几次梦到虫子一口口咬到心底,直到咬醒。这期间,无疑掺入诸多磨难经历,否则不会那么揪心:“一条小虫/ 钻进我的胸腔/ 一口一口噬咬着我的心灵/ 我很快就要死去/ 在枯凋之前/ 一夜之间由青变红/ 仓促地完成了我的一生”。几十年受难反刍,萤火般闪回记忆,在创作生涯中凸现为一个“噬咬”意象,毫无疑问,它源于童年的情结。似乎连诗人也说不大明白,这颗痛心的红枣是怎么变成命运的图腾?有许多年,“我确实觉得自己就是一颗被虫子咬了心的枣子,因而我也把自己生命的全部能量在短暂的时间内英勇而悲壮地耗完,为了能获得一个灿烂的结束”。诚哉,诗人的铭心注解——童年情结,哪怕童年的一丝印记,都可能加持他后来的经验,多次放大为他思维过程中的独特“酵池”。

例二,张烨《最后的青春》。该诗凝结着张烨一场惨痛的情感经历,爱至弥深却一直处于失重状态,直至1991 年4 月某天夜里,附近谁家的音响开得太大,一支现代摇滚乐怦然钻进屋内,低哑如泣如诉,高亢急风暴雨。突然感觉乐曲与内心深处有一种神秘的联系。对,是毁灭性碾压、悲愤交加的自责——完全可以成就一首诗的摇滚乐。于是,诗的起句采用了悲剧式的自我拷问、自我否定,结尾也大胆地浓缩成一句:“我灵魂的反光是整整一个时代/ 通过列车迸出带血的呼喊”。至此,诗中的音乐变得凌厉,充满爆发力度,像在天地间划出两条粗重线条,而全诗也在高潮中戛然而止。妙不妙,一段深刻共鸣的音乐,居然成功启动(或挽救)了一首久违的诗作?由是笔者想起1985 年夏天,在廊坊与江河彻夜长谈,他透露每写一首诗,必须以西方古典音乐为“起子”,否则无从下笔。由此推论,除了奇妙的旋律音符,任何一个神秘微妙的因子,不都可能成为诗的胚芽吗?

例三,杨然《下午: 读马格利特一幅画》。那个下午,对于杨然来讲百无聊赖,可是1999 年的那个下午,发生了奇迹。实在太无聊了,他便把这些年来剪贴的中外绘画、摄影,黑白的、 彩色的,统统拿出来翻看,漫不经心也胡思乱想。当他看到马格利特时,简直惊呆了——简直就是画我,我就在画中,我就是画中那个默默在走的男人,我就是那个头戴野花、膝盖长出枝叶的女人,我就是那个无臂的裸体塑像,我就是那间阳光剖开的房子。b 他习惯地拿出纸,条件反射般动笔,急急忙忙潦潦草草写下这一切。有趣的是,从此他对懒洋洋的下午刮目相看。他在下午所写的诗渐渐多了起来。下午改变了他的诗写习惯。本质地说,这是一次“无师自通”的、本能的生命体验,灵与画、肉身与画家的相互交融,体验(观画)、经验(评判)以及直觉、预感、臆想、梦幻的综合。其基础,乃是诗性思维在一瞬间建立在五官的全方位的感应开通。

例四,严力《我是雪》。此诗的生成居然起源于一个电话: 1993 年冬天,旅美诗人与美国汉学家丹尼尔在雪地散步谈论译诗。丹尼尔说许多目光是不需要翻译的,许多目光一样的东西是翻译不出来的;严力则说好的翻译像阳光把雪溶化,一点儿也不会被歪曲和浪费。回家后,严力从阳台上俯瞰曼哈顿夜景,联想起灯光翻译出来的都市夜生活是多么的失真……不想接到丹尼尔的来电,继续下午的讨论。严力意犹未尽,对着听筒讲起准备用“翻译”这个关键词来作为一首生命轮回诗的“转折”。电话里你来我往,英语夹杂中文,中文转迻英语,严力赶快取出纸笔,就这样就着听筒,边说边写,最终《我的雪》酿成正果,而且一字没改。感谢严力,以他罕见的新鲜经验,提示在思维场域上,其实还潜伏着一条混交的另类路线。神奇的“转迻”——通过外来语言途径,哪怕一词半音的异质性牵引,也可能找到某一点萤光而明亮起来。

例五,庞培《蚊烟香》。作为行吟诗人,陈家坪称庞培的诗只是气脉、呼吸、停顿和失神,由此对他的理解平添了几分迷离。长年浸淫于民谣,在键盘、贝斯、吉他、打碟的联合“轰炸”中,有一次诗人患上了幻听症:“我”的下午在重复上午,而上午不过是昨晚的延续。重金属的节奏与旋律久久绕梁,层出不穷的声音如此捉摸不定:“当我疑心自己听见了什么 / 披衣下床,怅然若失 / 发现全部的经过,不过是 / 床脚边放上了一盘蚊烟香”。请注意,作者由于“幻听”的错失,自然要寻找发生的原因,不过他找到的,竟然是放在床脚边烟雾袅袅的蚊香。科学地说,幻听与烟雾绝对没有内在关系,但是艺术的错幻觉引发的“误识”会带来奇特效应。这种由幻听症导致的错幻觉,当然于身心健康不利,但诱发的创造性则多多益善。这是上帝安置在诗性思维中的一种奇妙的因果开关,谁有幸(或不幸)掌控了它,谁就可能带来意想不到的奇葩。

是的,一回清晨梦境、一行煽情广告、一声鸟啼、一个物象,都可以撩拨诗人内在的瀑流,焕发七彩虹霓。女诗人丁立十月怀胎,全心全意等候生命降临,在路过家属楼前的石榴树时,忽然与细小的榴籽产生了一种神秘的呼应,于是有了《石榴花只开一个夏天》;女诗人灯灯在端午节清晨,伴着大雨睡了个回笼觉,梦见先生回来了,那一刻,她忧伤地哭了,那一刻完成了《我的男人》;女诗人邓朝晖,偶然读到莫言关于高密腔和火车声的“二重唱”,没想到十几年后,变成她笔下汩汩的“阮江水”;女诗人阿毛,终生沉溺于蓝色的迷醉之中:从三岁的蓝颜色小凉鞋、人母的蓝发带蓝裙子蓝首饰蓝窗帘,及至去欧洲,恨不得带回一双蓝眼睛,一出手一投足,无不与“蓝”如影随形、如胶似漆,以至于虚构出一只蹲伏在案头上,储满神秘之蓝的《波斯猫》。

女诗人荣荣的《水井巷》,更经历了许多迂回委曲:应该是刚从青海湖国际诗歌节回来,一些碎片化的场景仍在脑海里起伏;应该是在案头堆放着从西宁著名的小商品市场水井巷买回来的一大堆零碎玩意;应该是正好有空坐下来,发一会儿呆;应该是发呆的时候,想起了某个让自己有些感伤的事儿或人;这些事儿或人应该是已逝的,但在自己的内心应该是留下了一点儿痕迹。所有这一切,突然与这些零碎玩意儿挤碰在一起,然后,就感觉它们之间有了关联,这种关联慢慢变成了一种流淌着的低低的情绪,这些情绪又变成几个句子,最先冒出来的是这一句“你就是我绝望的零碎”,然后是“你们女人就喜欢零碎”,再然后,我做了一些将两个句子缝合起来的工作,一首诗就像心灵的一块小补丁。很快,这样的补丁就落在电脑的界面上了。 记忆的“闪回”、小玩意儿的触动、空坐的发呆、无端的出神、联想的感伤,与“零碎”造成一次“挤碰”,终于完成心灵的补丁。这些诗的逻辑源头,的确有些像“影子”,来去无踪,感觉近在眼前,却若即若离;远在天边,又仿佛唾手可得。在屏息迎候之际,在蘧然捕获之间,“犹如一次次扣门,即便那扇门猝然启开了,宅第之中,也有更多内室,需要小心翼翼地探访、搜寻”。诗的起始发生,是如此折磨人,让你念兹在兹,牵肠挂肚,让你随时随地听命“伺候”。它的不知不觉、悄无声息,它的轧轧抽思、流风回雪,它的异响旁音、幽泉怪石,只可意会,难以言传;它的冷暖自知、难得共享,它的我行我素、来去无踪,它的飘忽不定、鬼使神差……最后都集结于“众多偶然中寻求那个唯一的必然”。一次或多次的猝然遭际,多次或一次的美妙“耦合”,都是诗的契机。耦合,在电子学领域里专指能量在介质间的传递,引申开来可以泛指两种事物密切的结合程度。一般而言,当某一因子(潜意识、意念、观察、记忆、注意等)触动了诗人库存的任一敏感点,都可能因互为激荡而萌生诗的胚芽。故而耦合性越强,诗的成活率越高。

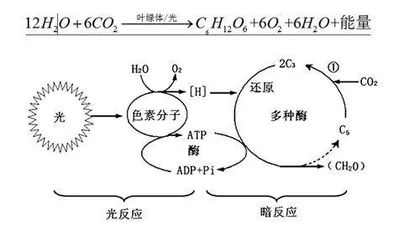

文本的“光合”或“生化”

文本生成的发生器自然是人脑,这个浩瀚的小宇宙,居然是装在一个外表看起来像花椰菜的容器里,重量不过1.4 公斤,却拥有900 亿个神经元体量——等同于银河系恒星的总数!想象将银河系恒星的总数压缩为粒子,以千分之一秒的速度在人的神经网络不知疲倦地奔波,从事电能与化学能的转换工作,这需要多少场地和能量?可迄今为止,脑科学对人脑的思维路线图还处于懵懂之中,无法量化,即便定性也时有争议,多数停留在常识性的一般认知上:比如海马体是储存、再生记忆的仓库与中转站;扁桃核是支配“情动”的指挥所;血清素是维护情绪镇定的“冷却器”;侧头联合区共同管辖着梦、灵感和愿望;多巴胺是制造快乐的激素;儿茶酚胺传递着“斗士荷尔蒙”和“愤怒荷尔蒙”;“带状回”促进冥想而缓解压力与焦虑;小小的下丘脑则扮演着神经自律的检察官。 这个人体最精密复杂的“晴雨表”,主管着开心怡悦、欢乐诙谐,也释放着忧伤、沮丧与悲凉。但归根结底,“它仅仅是一大群神经细胞和相关分子的行动而已”。

就是这么“一大群神经细胞与相关分子”的简单递质活动,给我们带来了深刻难题,加上脑科学“止步不前”,让我们面对“黑箱”束手无策。我们的理论批评家,大概也只能停留在“想象”的描述水平上:我们就是站在这块厚重陈旧的踏板上,怀着忐忑不安的心情向着那烟波浩渺的深潭沉潜,潜入言语主体那幽晦不明、缊浑沦的心灵深处,我们从中看到隐态的言语在塞闭中涌流,在无序中碰撞,在沉默中喧哗,在静寂中骚动。为了文学我们渴求从这深潭中导引出一种原生状态的语言,我们把它命名为“裸体语言”。我们就是站在这块厚重陈旧的踏板上,怀着战战兢兢的心情向着那旷远高古的苍穹腾飞,飞上人类言语那日月交辉、星光灿烂的精神上空,我们看到升华了的语言在有序中消泯,在虚无中创生,在瞬息间不朽,在永恒中流变。为了文学,我们又期望着从这变幻无定的云天中捕捉住一种精神化生的语言,我们把它叫作“场型语言”。

多少年来,人们为“听懂”这些神经元与分子们的窃窃私语,天书般的“单词”“短语”——不用说为整个“句子”“段落”绞尽脑汁、殚思竭虑,即便动用超级脑电图、高倍显微镜、跟踪摄像、量子扫描,仍难入其里。诗人的潜意识如何在瞬间突发为灵感?诗人的前意识何以上升为知性或裂解为非理性?诗人的意念潜隐了大半个世纪,为何一夜山洪暴发?诗人的童年创伤占据内驱力达到多少比例?总之,太多无法说清的流程,只能简化为大脑经由电子——化学——电子回路的转换,产生视、听、味、嗅、触等“五感”,由此实现“知、情、意”三种高智商的生化联合机制。