倪匡家族:不缺才气 不乏争议

他是金庸至交,古龙密友,一生著述颇丰,写了超八千万字的科幻小说,引领三十年科幻风潮;他曾为邵氏编了261部武侠片,一手开启武侠电影的黄金年代;他的创作涉及科幻、武侠、侦探、言情等多个领域,曾同时给12家报纸写连载,著有上亿字,坚持多年每天手写数万字,自封为“汉字写作,速度之快,世界第一”;

他才华横溢,写武侠小说,他有《六指琴魔》闻名;写科幻与侦探小说,他有已成现象级符号的《卫斯理》和《原振侠》;做编剧,他为李小龙量身定做了《精武门》的剧本,使“陈真”这一经典形象深入人心……

他就是与金庸、黄霑和蔡澜并称为“香港四大才子”的倪匡。

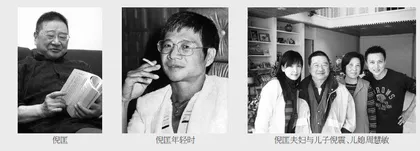

香港传奇如大团云雾,倪匡与他的家族成员穿行云中,留下踪影无数。他的妹妹亦舒也是著名作家,儿子倪震是著名媒体人,儿媳周慧敏更是红极一时的香港影星。

2022年7月3日,倪匡去世,他一生仰望星空,终赴星空;他写下无数传奇,自己也终成传奇。

倪匡:笔耕亿字 传奇一生

倪匡(1935-2022),原名倪亦聪,字亦明,出生于上海,籍贯浙江宁波,著名小说家、编剧。1957年到香港,做过工人、校对、编辑,自学成才,成为专业作家。他写作面十分广阔,众体皆备,一生写了300多本小说,其代表作为《卫斯理系列》《原振侠系列》,编过400多部电影剧本,当中不乏佳作,如《断臂刀》《精武门》《六指情魔》等,2012年获第31届香港电影金像奖终身成就奖,2018年获香港电影编剧家协会颁发的荣誉大奖。

【生平】

热血戍边 畏罪潜逃

倪匡本名倪亦聪,祖籍浙江宁波,父亲叫倪纯壮,是香港荷兰好实洋行业务部的经理,母亲王静娴,是个全职主妇。

倪氏夫妇共育有七个孩子,倪匡1935年5月30日出生于上海,在兄弟姐妹中排行第四。

在12岁之前,倪匡一直住在上海著名的商业街霞飞路,儿时起他便立志要做冒险家,最喜欢李时珍和徐霞客,后来又开始看《薛丁山征东》《聊斋志异》等。倪匡天马行空的想法在早年间便显露出来。

1951年,倪氏夫妇带着三个小一点儿的孩子从上海去了香港发展,另外四个较大的孩子则留在了大陆。

倪匡的大哥倪亦方是新中国最早的一批大学生,他考上了燕京大学,即后来的北京大学,还成了一名党员,倪匡从小跟大哥亲近,自然仰慕大哥,虽然成绩不好,但他也一腔热情地投身红红火火的革命事业。

1951年,16岁的倪匡从上海中学辍学,报考了华东人民革命大学,经过几个月的训练,倪匡参加了华东公安部队,成为了一名基层军官。

倪匡先是跟随部队去治理淮河,在倪匡自传《哈哈哈哈》中说,这段修河的历程对他后来写作帮助很大,一方面是吃了苦,锻炼身心,另外一方面,淮河地区一直是中国民间故事较为发达的地区,为他日后写作提供了素材。

1955年,20岁的倪匡正是血气方刚的年纪,部队组织报名去内蒙古呼伦贝尔种农场水稻,倪匡就报名了。

1956年冬,那一年的呼伦贝尔格外寒冷,一次在运煤途中,遭遇大雪封路,倪匡一行人被困,就快要冻死了。在没有办法的情况下,倪匡提议把附近的一个木桥拆掉一部分,生火取暖。这个提议救下了一行人,大家一直坚持到救援队赶到,才得以活命。

但是过了几天,一位司机在开车过这座桥的时候,突然发生意外,桥塌了,最后一调查,是有人拆了桥,倪匡特别讲义气,拆桥是他的提议,他如实承认了。于是,倪匡被关了禁闭。

倪匡被关禁闭的地方在草原边上,附近几里都荒无人烟,只有一个送饭的每天来一次。倪匡本来就喜欢自由,这段时间反而让他能够独处,并且思考了很多东西。

有一天,他曾经帮助过的一个养马的牧民来看他,告诉了他一个坏消息:倪匡曾经好奇贪玩做实验,引来野狼和牧民家里的母狗杂交,生下了小狼狗,如今小狼狗把劳改大队书记给咬了,大队书记本来就看倪匡不顺眼,准备借机判他坐牢十年。

倪匡一听慌了,连忙向牧民求助。

牧民告诉他,这附近几公里都没有人,明天送饭的人送完饭就不会来了,有一天的时间可以逃跑,牧民还把自己的马送给了倪匡,悄悄混在旁边的马厩里。

倪匡当天没有逃跑,而是做了充分准备,第二天送饭的人走后,他立马撬开了锁,到马厩里牵了牧民送给他的马,那马已经认得他了,他骑上马就向北走,准备混入蒙古人里面去。

但是后来倪匡一想,自己长得不像蒙古人,容易暴露,于是,他在齐齐哈尔泰来县用仅有的钱买了一张去辽宁大连的火车票,前去投奔大哥倪亦方。

倪匡在大连见到了大哥倪亦方,倪亦方知道他是逃出来的,吓了一大跳,不敢收留他,给了他钱,又给他买了去上海的车票,就这样,倪匡又回到了上海。

倪匡回到上海后,亲戚朋友们得知他是逃回来的,都不敢长久地收留他,倪匡东躲西藏地住了一圈,只得回家。在上海住了一个月后,倪匡猛然想到,内蒙古那边有他的档案,只需要查到华东革命大学这边,就能查到他在上海的住址,到时候派人来把他捉回去,一定是更大的罪等着他,必须走。

打定主意后,倪匡决定继续南逃,他通过私刻公章、伪造证件、介绍信等方法,开始购买去香港的船票,但当时政策已经开始收紧,大陆人员不再能自由去香港。就这样战战兢兢等到1957年,倪匡听一个朋友说,在广州那边好买到船票,他就辗转到了广州,用尽积蓄买到了一张去香港的船票,而且还是货船,跟海鲜货物挤在一起,终于在1957年7月到了香港。

写作谋生 神速高产

倪匡到了香港之后,正好是香港经济起步的1957年,他本可以去找父母,但他不愿意增添父母的负担,叛逆期的他也和父母处不来。

倪匡开始在工地上做工,自己养活自己,干一天活得到的薪水刚够温饱。那时候没有电视,工人们聚在一起,闲暇时就读读报纸,最受欢迎的自然是那些连载小说了。倪匡看过那些报纸之后,就说:“这种东西,我也会写。”

几个工友嘲笑他:“真的假的,你也能写?”

倪匡笑了笑,不说话。其实倪匡本来就出生在书香世家,从小就读书,所以写小说自然是不成问题的,但是要想让工友们心服口服,还要真的拿出作品来。于是他买了纸笔,构思好了之后,花了一下午写了一篇小说。

1957年底,倪匡的第一篇小说《活埋》在香港《工商日报》发表,并得了90块钱的稿费。拿到稿费后,倪匡简直不敢相信,自己在码头做工,一天只有10元港币,没想到一篇文章这么值钱。

从《活埋》成功以后,倪匡就开始靠文字吃饭。他先是在报馆找到了一份临时工的工作,后来感觉自己文化水平还是不够,当时香港经济起飞,办了很多夜校,他就报名了,然后开始了白天在报馆上班、晚上在夜校读书的艰苦奋斗生涯。

在夜校读书期间,倪匡遇到了自己未来的夫人——李果珍。李果珍家境不错,算是香港的中产阶级家庭,1960年,他们结婚,婚后生下一儿一女。倪匡从一个逃港者的码头工人成功变成了香港中产家庭的女婿,终于融入了香港。

从此,有了妻子的照顾,倪匡开始进入创作旺盛期。倪匡的写字速度很快,1个小时能写6000—8000字,基本上能与打字员相比了,算得上“下笔如有神”,而且从不涂改、从不回看。那时的香港作家多以在报刊上开专栏谋生,倪匡最多的时候,曾经同时在12家报刊开设个人专栏,他在墙上钉上12枚钉子,小说稿件对应夹好,随便抽出一张,抬笔就能续写,一小时能写满九大张稿纸。倪匡思维敏捷,说话语速更快。有时和编辑沟通,对方希望他说慢点儿,倪匡说慢不下来,太慢了反而不会说了。

后来,《真报》社长路海安找上门来,邀他到报社供职,就这样,倪匡进入了报界,就此成为了报界人士。他什么活都干,情商极高,大家都很喜欢他。那段时间,倪匡规定自己每天至少要写8000字,早点儿写完可以早点儿休息。

倪匡说的休息,便是看书。一般的小说在倪匡手里根本不算什么,他一天最多可以看完一本20万字的小说。

整个60年代,香港地区的经济都在飞速发展,同时,催生了各种市民的精神追求,武侠小说便是其中最为畅销的一种,倪匡也跟着写,香港武侠小说界本来就不大,互相也举办沙龙,在那里,倪匡遇见了一辈子的良师益友——金庸。

当时的金庸已经写了《倚天屠龙记》,甚至有人想找倪匡为其写一部续书,倪匡后来说,自己不能不自量力去续金庸的武侠小说,就此作罢。

倪匡早期的武侠小说并不算精彩,最终也只有《六指琴魔》最为出名,被改编为影视剧。

倪匡本来就不是很精通历史,写古代背景的武侠小说,要么就像古龙一样,完全架空历史去写,要么难免不能像金庸那么精彩,比如倪匡和历史相结合的《南明潜龙传》,也是反清复明的老调子,但是也只是一般。

于是倪匡扬长避短,开始了自己的创新。

倪匡第一次把武侠小说放到了现代的背景,这是一个巨大的创新,后来古龙也有现代背景的武侠小说《绝不低头》,两人是老友,也经常在一起分享创意。

1962年,在金庸的鼓励下,倪匡开始用笔名“卫斯理”创作小说。第一篇小说名为《钻石花》,在《明报》副刊连载,至第四篇小说《蓝血人》,卫斯理系列小说正式走向科幻系列。倪匡共著有145部卫斯理系列小说,《蓝血人》于2000年入选“二十世纪华文小说一百强”,成为倪匡科幻小说的代表作。

虽然被冠以“科幻鼻祖”的称号,但其实倪匡不懂太多的科幻知识,灵感不足时他就到《儿童百科全书》中寻找素材。

倪匡是最多产、多样化的作家,他自称“自有人类以来,汉字写得最多的人”。倪匡也是很有职业道德的专业作家,他从不拖稿、欠稿,早期写得太快,写完后还故意搁几天再交稿。但他对稿费、版税要求奇高,并有两大原则:请先付钱,货出不改。

自1957年由内地到香港后,倪匡写了三十年,一个星期写足七天,平均每天写数万字。最令人称奇的,是他可以写三十年而灵感不断,题材不尽,且是畅销的保证,江湖中人更戏称他为“袋装书大帝”。出版界流传一个笑话:即使倪匡写的是无字天书,也会迅速售罄,读者充其量只会在下次购买倪匡作品时,看清楚是不是无字天书续集罢了!

在香港,纯以写稿而致富的作家甚少,倪匡是其中之一。

金牌编剧 扬名立万

倪匡笔下最著名的是卫斯理和原振侠两大系列,多年来曾被屡次改编成电影搬上大银幕。而倪匡自从60年代开始为香港电影创作剧本,其中不乏脍炙人口的传世经典。

1967年7月26日,由张彻执导、倪匡编剧的邵氏电影《独臂刀》上映,在香港本土狂收129万港元票房,成为开埠以来首部票房过百万的电影。

1971年,李小龙来到香港,以1.5万元的片酬,和嘉禾签下了2部电影,起初拟定的片名是《唐山大兄》和《大侠霍元甲》。倪匡编剧但未署名的作品《唐山大兄》由罗维执导,于1971年10月上映后,以320万港元票房打破了本土的票房纪录。而《大侠霍元甲》的项目,倪匡认为应当推陈出新,因为霍元甲的事迹早已家喻户晓,除了个人能够发挥的创作空间有限之外,这个人物的气质亦和李小龙不相符。经过嘉禾的同意,倪匡决定抛弃原定的计划,重新创作一个全新的英雄故事,创造一个符合李小龙形象的人物。倪匡开始寻找灵感,在翻阅报纸上的霍元甲“讣告”时,看见上面写着霍元甲的众徒弟,第5个叫“陈真”,他灵机一动,就用了这个名字做主角,但电影中陈真的故事,就完全是倪匡虚构的,片名也由《大侠霍元甲》改成了《精武门》。

《精武门》上映后,引起的轰动效应比《唐山大兄》还要高,拿下443万港元的票房,成为香港影史上第一部票房破四百万的影片,而“陈真”因此也成了影视作品中一个经典形象,李小龙凭此一举成为享誉世界的功夫巨星,他在电影中那句“中国人不是东亚病夫”的台词,火遍大江南北。