清至民国时期土地买卖习惯探究

作者: 黎开然 刘留

摘 要:中国传统社会是高度发达的“契约式”社会,民间社会的大部分经济活动多以契约形式表现出来。清至民国时期,桂林地区土地交易频繁,契约文书也形成了较为固定的格式和内容,详细记录了桂林地区土地交易的过程,充分体现了民间社会土地买卖的习惯,如契约形式的选择、亲房具有优先交易权等,这对研究清至民国时期桂林地区土地交易状况及该区域风俗习惯具有重要意义。

关键词:契约;桂林地区;土地买卖

契约,是社会关系中的一种重要信物,指为订立发生一定权利义务关系的协议而形成的文书。民间社会中的大部分经济活动多以契约的形式表现出来。

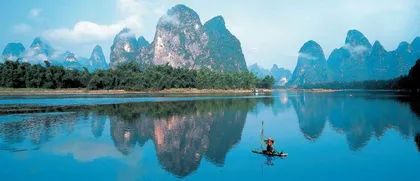

桂林位于我国西南部,是清至民国时期广西省的中心地区,其地理位置特殊,《读史方舆纪要》有载:“(桂林)府奠五岭之表,联两越之交,屏蔽荆衡,镇慑交海,枕山带江,控制数千里,诚西南之会府,用兵遣将之枢机也。”[1]由此可见桂林地区在地理位置上的重要性。但即便是如此特殊的地区,能够反映桂林地区经济活动的契约研究却很少。

此次由广东瑶族博物馆搜集的广西桂林地区契约文书共有216份,时间从乾隆三十四年(1769)到民国三十七年(1948),时间跨度长达179年,内容以清代及民国时期的土地买卖契约为主。该批文书有着数量多、时间跨度大和内容丰富的特点,为桂林地区的土地买卖习惯研究提供了重要的史料基础。本文拟通过对广西桂林地区民间契约进行考察,探究契约中买卖习惯的特点,以期揭示清至民国时期桂林地区的社会状况。

一、土地买卖的习惯特点

(一)土地买卖契约的形式与构成要素

清至民国时期的土地契约在类型上主要是红契与白契。红契也被称为“官契”,是指在土地买卖契约签订之后,向官府进行验证并纳税,再在契约上加盖红色官印的契约文书,受到法律的认可及保护;白契也被称为“草契”,与红契相反,是指土地买卖仅在私下进行交易,不向官府进行纳税和认证,所以白契并不具备法律效力。虽然官府从规范管理的角度出发并不认可白契的存在,并且白契在有效程度上也远不如红契,但民间百姓在买卖不动产时为了逃避税收及交易方便,大量使用白契,官府屡禁不止。从所搜集的216份桂林契约文书的类型上看,仅有9份契约为红契,其余皆为白契,这也印证了白契在民间的广泛使用。

在此次搜集的契约文书中,交易形式以绝卖契及典当契为主。

绝卖契为一次性交易,也称为“断卖契”“死契”,是指卖方将土地所有权永久转让给买方,卖方不得在日后进行赎回。在绝卖契约中,开头通常都会标明“断卖”或“绝卖”等字样,还要在契约内声明“听凭买主永远管业”“永无找赎”之类的话语。且按照民间惯例,绝卖契一般只立一张,交给买主收执,以杜绝卖者赎回。《大清律例》中就对绝卖契进行了规定:“卖产立有绝卖文契,并未注有找贴字样者,概不准贴赎。如契未载绝卖字样,或注定年限回赎者,并听回赎。若卖主无力回赎,许凭中公估找贴一次,另立绝卖契纸。若买主不愿找贴,听其别卖,归还原价。倘已经卖绝,契载确凿,复行告找告赎,及执产动归原,先尽亲邻之说,借端掯勒,希图短价者,俱照不应重律治罪。”[2]下引《道光二十二年九月十八日赵山容等卖田契约》为例:

立写吐卖断补田契约字人赵德官男山容父子人等,今因家下缺少银钱使用,无从出备,夫妻父子商议祖遗之田均坋己分愿来出卖,坐落土名横江一河两片共田大小四坵一节,先侭亲兄父子无人承顶,自请中人托送到族内赵山堂家下出钱承买,中人引代临田路看田坵分明,回家当中三面说合时值价钱柒仟九百文正,即日〈立〉契钱约两交,卖主收领铜钱一手应用并无少欠分厘,愿卖愿买,两无勒逼之情,并无物算,明卖明买同宗共祖之业,自〈卖〉后不能憣(反)悔觊觎兹(滋)事生非找补归赎,父卖子休石断无系,任从买主犁种插耕永远管业,若有□犁不明,卖主一力承耽(担),今恐无凭,立写吐卖断补田契约一纸付与买主存照子孙永远管业为据。

外批明开列田坵大田底一节、德安屋底一坵、漕柯一坵、大桥头面上一坵、后概一坵

代笔中人:赵山禄

在场人:赵山院

道光二十二年九月十八日 立吐卖田契约字人赵德官 赵山容①

典当契也可称为“活卖契”,是指出典人在一定期限内将土地出典给承典人,在该期限内承典人有权取得所承典的土地收益,出典人通常不得提前回赎。到期时,出典人向承典人偿还其原典价及利息后,即可收回原来所典卖的土地。如果到了约定回赎期限,出典人无力回赎,则需在典契后再订立一份绝卖契,永久转让其土地。由此可见,典当契与绝卖契最大的不同在于保留了回赎土地的权利。在典当契约中,出典人一般称为“当主”,承典人一般称为“承典主”,开头通常标明“出当”“典卖”等字样。下引《民国三十四年十月二十六日邓福财当田契约》为例:

立写借钱当田契约字人邓福财,今因家下欠少银钱费用,无从出备,愿将祖遗粮田出当,坐落土名长外边乙坵,将来出当,自问亲兄赵文有出钱承当,兄弟二人说合当价谷子家称肆拾斤正,田内行耕准利随年当赎,不若远近,二此甘心,过后不得异言生非滋事,恐口无凭,立有借钱当田契约乙纸付与亲兄收执为据。

代笔:邓福宙

民国卅四年十月廿六日 写当契福财字实②

民国时期的契约形式在长期发展后已非常规范,构成要素大体包括立契人、土地描述、买卖手续、卖后的权利义务及落款等。其中立契手续主要包括寻问房族、寻找中人及买主、定价。下引《民国二十八年十月二十四日赵文寿卖地契约》为例:

立写断卖荒山聩地契约字人赵文寿,今因家下无钱费用,夫妻商议,愿将祖遗坐落土名俭冲漕地乙处作为八忿,将来己忿出卖,自请中人,先侭亲房,具各不受,从侭促房赵进安、文进二家出钱承买,中人引代临出山踏看,界至分明,右至以漕为界,左至以岐古上大岐为界,上至以大岐为界,下至以大漕为界,四至分明,回家当中三面言定说合地价洋艮(银)乙百二毛文正,即日立契钱约两交,不欠分文,卖主乙手应用,地内棕杉竹木桐茶花果寸草不流,乙卖仟休,与后不得生非之(滋)事,若有房足等人生非滋事,卖主中人乙力承当,今有人心不古,恐〈口〉无凭,立有卖契乙纸付与买主子孙永远耕种管业收执为凭。

衣(依)口代笔中人:赵文进

在场人:赵进昌

民国廿八年己卯岁十月廿四日 立写卖契赵文寿字实③

由此可见,土地买卖的参与方是多方的,除了立契人、买主,还包括中人、在场人及代笔人,其中中人及在场人的身份大多为自己宗族的成员。首先土地买卖原因通常在契约中表现为“无钱使用”等,并不会描写具体的原因事例。同时,出卖的土地还需要标明土地的来历、地理位置以及四至等情况。其次,土地买卖的价格通常以“三面言定”的方式进行定价。最后,在土地买卖后,买主全权接手土地,卖主不得反悔,若出现有人生非滋事的现象,由卖主及中人承担责任。从以上构成要素来看,清至民国时期的民间土地买卖有着自身的民间习俗。

(二)亲房具有交易优先权

在中国封建社会时期,宗族对土地私有权有着巨大的影响力,宗族成员在买卖土地时,常会受到宗族的限制,卖方难以作为独立的土地所有者出卖土地。宗族的限制主要体现在地权转移中,亲房即与卖主血缘较近的同宗族成员有着土地购买的优先权,卖主不得随意向外人出卖土地。一般来说,土地卖出要按亲疏次序,亲者优先,次及地邻、典当主、原卖人。[3]这也就是前文例子中提到的“先侭亲房”,在宗族成员放弃优先购买权的情况下,才允许其他人购买。在宗族成员放弃优先权后,宗族通常会以参与土地交易过程的方式影响土地的买卖,多以担任契约中人的身份对交易过程施以间接影响。

早在五代时期,亲房在土地买卖中就已享有交易优先权。《五代会要》有载:“如有典卖庄宅,准例房亲邻人,合得承当,若是亲人不要及著价不及,方得别处商量。”[4]如此的买卖习惯所流行的原因是受到宗族文化影响的中国传统社会,“同宗共财”的家业观念深入人心,人们视出卖家族产业为违反孝道的行为,除非出现特殊紧急的情况,人们通常不会出卖其家族产业。受如此的社会环境影响,人们形成了维护宗族利益的心理,所以人们有了在买卖土地时优先与亲房交易的习惯,给予亲房成员优先购买权,不仅能保证家族产业不会流至外族,还能在一定程度上缓解出卖家族土地所带来的羞愧感。

自清代以来,随着商品经济的发展,小农经济不断没落,宗法关系受到冲击,宗族的影响力有着不断缩小的趋势。[5]但是,从前文所引用的清代、民国时期的土地契约来看,维护宗族利益的“先侭亲房”买卖习惯在桂林地区仍然存在,可见宗族势力实际上仍在不同程度上影响着桂林地区的土地买卖。

(三)中人维系交易

中人也可称为“中间人”“中介”,在交易中起着担保和调解纠纷等重要作用,在卖主违约而出现矛盾争执时,中人通常还承担着连带责任。法学家梁治平先生认为:“就清代而言,中人在整个社会经济生活中扮演的角色极其重要,而且在习惯法上,他们的活动也已经充分制度化,以至于我们无法设想一种没有中人的社会、经济秩序。”[6]从上述情况可以推知,中人在民间土地买卖乃至社会稳定中扮演着重要的角色。宗族通常会以中人的角色对土地买卖施加影响,所以中人通常会由族内有一定威望或有特殊地位的族人来担任。

中人在土地交易中最为重要的是担保功能。在搜集的契约文书中我们不难看到“三面言定”等类似的字样,而这“三面”指的通常为立契人、买主及中人,他们需要共同对土地的“时值价”进行商定,并最终达成买卖契约。在此过程中,中人还会充当担保人的角色。如在前文所引述的《民国二十八年十月二十四日赵文寿卖地契约》中就可以看到“若有房足等人生非滋事,卖主中人乙力承当”,这一句话主要就体现中人在交易后的担保作用。

此外,在所搜集的契约文书中,有个别契约的中人其实就是立契人或买主本身,如《光绪二十一年四月十八日黎胜秀卖熟地契约》④的中人就标明为“自己”。由此可见,有时中人在契约里只是一个具有符号意义的象征性存在。而这种象征着公平与正义的符号,能对那些被民间广泛使用但却未被官府法律所保护的白契,一定程度上形成道德保障的作用,令那些日后意图违约的人心生畏惧,对那些诚实守约的人则会加强其心理保障。这也反映出民间土地买卖需要中人参与交易不仅是交易上的习惯,中人的参与还能引导着人们的行为,维持交易顺利进行。

二、土地买卖的后续事宜

土地买卖的后续事宜主要指的是土地买卖契约中规定的立契人的义务和买主的权利。

地权纠纷通常是在土地交易中断、契约失效的情况下发生。“土地纠纷是指同一土地的所有权与使用权者,毗邻土地的所有权者,同一家族不同继承者之间以及买卖或典当土地双方当事人之间,因土地占有、使用、收益、处分而产生的纠纷。”[7]为了减少地权纠纷,在桂林地区的契约中大多都会在末尾标明买卖双方的权利及义务。

三、结 语

笔者通过以上对清至民国时期桂林地区民间土地买卖契约文书资料的研究和分析,发现当时土地买卖契约的格式已非常规范,并形成了丰富的交易买卖习惯,如亲房具有购买优先权、中人参与交易等,而这些习惯的形成离不开当时的社会环境,如宗族势力在地方社会的影响等。综上所述,土地契约不仅是历史的见证,还切实反映了一个时期内民间百姓的生活状况,是我们研究清至民国时期桂林传统社会文化的宝贵资料。

(广东技术师范大学民族学院、宁夏大学民族与历史学院)

参考文献

[1] 顾祖禹.读史方舆纪要[M].上海:上海书店出版社,1998:685.

[2] 三泰.大清律例:卷九户律[M].上海:上海古籍出版社,1987:86.

[3] 江太新.论清代土地关系的新变化[M].天津:天津古籍出版社,2011:166.

[4] 王溥.五代会要[M].北京:中华书局,1985:202.

[5] 江太新.略论清代前期土地买卖中宗法关系的松弛及其社会意义[J].中国经济史研究,1990(3):72-83.

[6] 梁治平.清代习惯法:社会与国家[M].北京:中国政法大学出版社,1996:121.

[7] 戴建兵.河北近代土地契约研究[M].北京:中国农业出版社,2010:87.