浅析古文阅读能力的提升策略

作者: 刘亚科

摘 要:本文以师范专业认证标准和应用型人才培养目标为导向,结合地方高校学生的专业需求和古文教学实例,从五个方面详细论述了提升学生古文阅读能力的有效策略,希望能有效提升学生的语言文化素养和古文阅读、解析能力,为一线语文教师的古文讲解提供建议、范例和指引。

关键词:提升策略;古文阅读能力;师范专业认证标准

地方高校的汉语言文学专业大多以培养中学语文教师为己任,而师范专业认证是提高师范类专业人才培养质量的有效手段。汉语言文学专业古代汉语课程的主要任务包括两个方面:一是让学生具备阅读古文、研究古文的能力;二是培养学生具备中学语文古文教学的能力,能独立完成古文教学的备课任务,独立编制中学古文课内外延伸阅读材料。

笔者将以师范专业认证标准和应用型人才培养目标为导向,结合地方高校学生的专业需求和古文教学的实例,从五个方面详细论述提升汉语言文学专业学生古文阅读能力的有效策略。

一、增加古文阅读量,培养语感

语感是提升古文阅读能力的重要因素,在提升语文素养方面起到了举足轻重的作用。培养语感的最佳方式是增加古文阅读量。在《古代汉语》课堂上,每学期教师都要提前布置一定数量的古文,要求学生精读。先秦两汉的文章是古代汉语的源头,因此,可以重点阅读《左传》《战国策》《国语》《史记》及诸子的文章。

古文虽然行文简练,但深奥难懂,若一味死记硬背,很容易磨灭学生的学习兴趣。因此,教师要合理引导,以科学的训练来培养学生的语感。

诵读是一种有效的教学方法。朱光潜先生说:“从本质上来讲,传统的私塾读书就属于一种朗读方式,都有一丝唱歌的感觉,而文人诵诗也应该这样。”[1]不光是文人诵诗,古文的阅读也应当如此。在教学中,教师可分步骤进行古文诵读,贯穿始终,让学生逐步感受古文的节奏美、诗意美,从而提升古文语感。

古代的文章是不加标点的,称为“白文”,阅读时需要先进行断句。古人云:“学识何如观点书。”读者对文句的理解不同,断句也会有所不同。可见,断句在古文教学中是非常重要的,在教学时,教师可选择白文让学生诵读,来锻炼他们对句读的感知能力。

教师还可采用反复诵读的方法,让学生不断加深对文章的理解。例如在讲解《狱中上梁王书》时,让学生进行至少两次诵读:第一次是音读,要求学生诵读“堕、湛、眄、昴”等字音,感知和领悟文中的停顿、平仄、节奏,以此提升语音感;第二次是义读,要求学生诵读弄懂词义,对文章的一词多义以及成语典故如白虹贯日、太白食昴、比干剖心、子胥鸱夷等进行探究,从而提升语义感。

语感的习得是一个心领神会的过程。在教学中,教师可从古文的字、词、句入手,分析它们之间的逻辑关系,辨析语句的修辞手法,力求真正理解文本,引导学生分析。具体如下:

1.对比。通过文中语句的对比,带动学生反复分析,加深对文本的理解。如《礼记·檀弓下》中“有妇人哭于墓者而哀”中的“哭”若置换为同义的“泣”,后面的“哀”字就无从寄托。再如《触龙说赵太后》中“媪之送燕后也,持其踵,为之泣,念悲其远也,亦哀之矣”中的“泣”若置换为同义的“哭”,则无法突出赵太后虽悲伤于女儿要远嫁,但因为身份限制不得不控制情绪的无奈。

2.设疑。在古文教学中适当设置问题点,可以引导学生思考,培养质疑精神。如《晋灵公不君》中“弃人用犬,虽猛何为”,因为对“弃”字的解读不同,有人翻译为:“用狗驱赶人,即使狗很凶猛又能做什么?”有人翻译为:“放弃人不用却用狗,即使狗很凶猛又能做什么?”教师在这时就可以提问:“你认为哪种翻译更恰当?”在学生发表自己的看法后,教师点评:“弃”字的甲骨文是,像手持畚箕,将以绳捆缚的婴儿抛弃的样子,因此在文中意为“抛弃、放弃”,所以第二种翻译更恰当。教师对语言细节进行设疑,结合字词的含义让学生主动发现、思考并分析,以此提高学生的古文语感。

二、注重常用字词的讲解

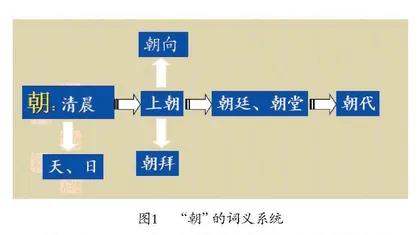

字词是古文阅读的基础,古文阅读能力能否真正提升,关键在于是否掌握一定数量的文言词语。学生在阅读古文时遇到的最大障碍,既不是语音也不是语法,而是字词,常常因为不理解词语的意义,导致对文章的理解有偏差。因此,教师在课堂上要重视对古代汉语常用字词的讲解,引导学生梳理词语的词义系统,以简驭繁,掌握词义。如“朝”的词义系统如图1所示。

图1 “朝”的词义系统

讲解常用词时,教师要注意把探求字词古义的方法告诉学生,引导他们结合汉字字形、上下文语境、双音节词语和成语来探求字词的古义。探讨字词的本义时,最常用的方法就是从早期汉字如甲骨文、金文、小篆等的字形上进行分析。如“牢”的甲骨文字形为,表示牛被关在栅栏里,本义为“牲口圈”;“行”的甲骨文字形为,本义为“道路”;“及”的甲骨文字形为,本义为“追上、赶上”。

总之,教师在教学中要重视对常用字词意义的讲解。词的意义是客观的,具有概括性,一旦进入上下文便呈现语境意义,并变得很具体。在古文阅读中,“如果只满足于通过上下文悟出语境义而忽略对固有义的梳理,在其他文章中遇到同一个词语的时候,仍然会感到茫然”[2]。有时候,看似正确的词义解读也未必符合文章的本义。为了让学生准确地理解文义并能举一反三,必须把词的固定意义讲透。

三、融合生活体验,拉近学生与古文的距离

古文距今历史久远,学生的阅历又有限,短时间内领悟不到其中的真谛是很常见的现象。教师在指导学生读懂文字之后,要注意融合学生的生活体验,拉近他们与古文之间的距离。

第一,教师可以借助熟悉的成语、熟语激发学生探索常用词的积极与热情。成语被称为“古汉语的活化石”,保留了古代的语法规则和词汇意义。教师把这块“化石”巧妙地引入古文教学中,可以使学生真正理解汉字的本义和成语的意义。例如,要理解成语“唇亡齿寒”,可以比较牙和齿这两个字的区别。“齿”的甲骨文字形是,像人的嘴巴上下各露出了两颗牙齿,即门牙。“牙”的金文字形是,像交错之形的牙,即大牙。“笑不露齿”中露出来的部分就是门牙。学生明白了“齿”专指紧贴着唇吻的门牙,对唇和齿彼此依存的紧密程度就会理解得更透彻。

第二,教师可以借助流行歌曲和影视剧建立起沟通古典与现代的桥梁。很多学生都偏爱流行音乐和古装影视剧,古文教学中教师可适当播放音乐或影视剧片段,以此来拉近学生与古文的距离,帮助他们了解文本,领略古文的魅力。

如讲解《郑伯克段于鄢》时,教师可播放电视剧《东周列国·春秋篇》第2集中“庄公寤生”“姜氏溺段”“母子(兄弟)矛盾”“黄泉认母”等片段,帮助学生了解事件的来龙去脉,理清文本的两条线索:明线是郑庄公和段的兄弟矛盾,通过武力的方式得到解决,以“大叔出奔共”为结局;暗线是郑庄公和姜氏的母子矛盾,通过和平的方式得到解决,以“遂为母子如初”为结局。

再如,《蒹葭》意境朦胧凄清,感情真切,王国维称赞它“最得风人深致”[3]。教师在讲解时可以先播放邓丽君演唱的歌曲《在水一方》,让学生通过音乐感知歌词,初步体味诗歌大意,感受音乐中呈现出的流水般的意境之美。接着,教师向学生介绍:这首歌是刘雪华和秦汉主演的电视剧《在水一方》的插曲,歌词并非台湾女作家琼瑶原创,她巧妙地化用了《诗经》中的《蒹葭》。学生的学习兴趣被迅速地激发出来,待他们再次朗读诗歌时,同步播放《经典咏流传第二季》雷佳演唱的《蒹葭》,要求他们细细品味诗歌的节奏、押韵,以及叠音词、联绵词的使用,感受诗歌重章叠句、回环往复的音乐美。

现代生活虽已发生巨大变化,但古文中反映的某些现象和启示却是永恒不变的。教师可以挖掘日常生活中与古文相联系的因素作为教学资料,从而缩短古文与大学生的距离,激发学生的学习兴趣,使他们不仅能够获取知识,还可以汲取优秀传统文化中的精华,提升文化素养。

四、融入传统文化的内容,激发学生的学习兴趣

古文阅读的最终目的不是读懂几篇文章,而是以文育人。因此,教师在讲授古文时,应适时融入传统文化的内容,引导学生领略古代作品的文学魅力、思想精华和时代价值,以此引发知识、情感的共鸣,有效提升学生的思想道德素养和文化底蕴。

以王力《古代汉语》教材为例,笔者梳理了选文中的传统文化元素及德育价值,如表1所示。

通论部分包括文字、词汇、语法、语音等基础知识。这部分知识理论性较强,教师在讲解中,如果能巧妙运用例证,融入相关的传统文化内容,不仅能帮助学生更好地理解理论知识,还可以让学生养成良好的学科素养,并且具备集体荣誉感和团结合作的意识,形成有效的道德引导作用。

如教师讲解通论中汉字的构造时,利用字形解析,把汉字中蕴含的文化内涵传递给学生,能够有效激发学生学习的热情和积极性。如“寇”的甲骨文字形为,从宀从元从攴,表示有人强行进入别人的房间,持械击打主人的头,本义为“外来入侵者”。古代认为战争起于内部叫乱,起于外部叫寇,即“内乱外寇”。把文字、文化巧妙融合在一起,可以开阔学生的思维和视野,起到更好的学习效果。

五、开展多形式的实践活动,在乐趣中增长古文知识

为提升学生的古文阅读能力,教师应经常开展学习古文的实践活动,如“小古文讲解”“汉字文化小讲座”“古代文化专题小讲座”等,拉近学生与古典文学、传统文化的距离,让他们在乐趣中增长古文知识,培养并提高阅读能力。

《古代汉语》的教学目的是提高学生阅读古文的能力。教师在课上课下均要布置古文讲解的任务:课上,要求学生选择本学期重点讲解的古文篇目中的1至2段,在课堂上进行讲授;课下,开展“小古文讲解”活动,学生自行选择一篇关于古人读书或励志的小古文,制作PPT,录屏讲解并上传至学习通平台。古文讲解训练,不仅可以强化学生对理论知识的理解,也锻炼了他们的语言组织能力和口语表达能力。

汉字是古代汉语的重要组成部分,也是学生最感兴趣的一项内容。教师要提醒学生注意在课堂上积累汉字知识,并提供“仁、义、礼、智、信、孝、悌、忠、勇、爱、敬、友、善、和、谐、协、公、正、直、诚、德”等与社会主义核心价值观密切相关、具有积极向善含义的汉字,要求他们选择自己感兴趣的字制作PPT,结合甲骨文、金文等早期字形,讲解这个字的形体演变、意义及其中蕴含的文化内涵,开展“汉字文化小讲座”活动,提升学生对汉字及汉字文化的认知度。

《古代汉语》除了讲授词汇、汉字、语法等理论知识,还涉及古代传统文化知识。教师可以让学生从传统文化中选择感兴趣的文化现象作为主题,如古人名与字的关系、古代的谦称与尊称、某种颜色的文化内涵、某个节日习俗及起源、古代祥瑞动物及其文化内涵、古代某种植物的文化内涵等,开展“古代文化专题小讲座”活动。

通过以上方式,构建针对地方高校汉语言文学专业的古文阅读策略,一方面能够有效提升高校学生的语言文化素养和古文阅读、解析能力;另一方面能为中学一线语文教师的古文讲解提供建议、范例和指引,具有非常重要的实践意义。

(河南平顶山学院文学院)

基金项目:河南省教育科学规划2022年度一般课题“师范专业认证背景下汉语言文学专业古文阅读能力提升策略研究”(编号:2022YB0241)。

参考文献

[1] 朱光潜.诗论[M].上海:三联书店,1984:256.

[2] 王育林,杨东方,段晓华.中医专业本科生古典医籍阅读能力培养三论[J].中医教育,2011,30(2):23-26.

[3] 王国维.人间词话百年解评[M].合肥:黄山书社,2002:123.