打造家门口的文化新天地

作者: 徐皓

摘 要:上海在构建现代公共文化服务体系的过程中,以中青年文化需求为导向,以上海市民艺术夜校为项目载体,以场所更多元、课程更丰富、师资更专业、管理更规范为宗旨,为市民打造了家门口的文化好服务,探索了现代公共文化服务发展新路径。

关键词:高质量发展;文化惠民;市民艺术夜校;总分校模式

党的二十大报告指出,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”,“健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠民工程”。上海市民艺术夜校(以下简称“市民艺术夜校”)是上海市文旅局成立以来首个“为民办实事”项目和上海“社会大美育计划”的重要组成部分,自2016年创办以来,上海市群众艺术馆(以下简称“市群艺馆”)坚持守正创新,强化阵地建设,突出品牌塑造,以场所更多元、课程更丰富、师资更专业、管理更规范为宗旨,为市民提供家门口的文化好服务;以优质的延时服务,推动公共文化场馆热运转,实现以美育人、以公共文化服务提升市民文化素养的新目标。近年来,市民艺术夜校为18至55周岁的人群提供文化艺术普及课程1206期,线上线下参与约45万人次。

2023年,市民艺术夜校秋季班在开放招生日吸引了65万人同时在线抢课,143个教学点位、382门课程、近万个线下学员名额在半小时内几乎满额。市民艺术夜校被都市中青年称为“都市文化的艺术家园”,这个项目被中央广播电视总台、人民日报、解放日报、文化报、新民晚报等30余家媒体报道80余次。

一、项目背景

(一)市民艺术夜校是贯彻现代公共文化服务理念的探索

2015年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,要求“积极开展全民艺术普及”。这是新时代全国各级各类文化馆要承担的一项重要任务和历史使命。全民艺术普及要求现代公共文化服务要面向全体市民开展艺术普及,对公共文化服务来说,服务内容和服务对象不断扩大,如何在服务好老年、青少年两头群体的基础上,补好中青年服务短板,是文化馆公共文化服务工作面临的新挑战。

市民艺术夜校贯彻现代公共文化服务专业化、社会化、全民化的服务理念,积极探索总分校、公益性收费、数字化管理等服务模式,确保项目的可持续发展,对于构建覆盖全市、面向全民的终身教育服务体系,形成开放、灵活、多样的学习平台,具有较好的推动作用。

(二)市民艺术夜校的诞生是为满足市民文化生活之需

社会经济高速发展,市民的文化生活需求呈现多样化。上海作为国际化大都市,市民的文化新需求向品质化、多元化、定制化发展。上海在推进公共文化服务保基本的基础上,需要探索高品质的新项目,兼顾市民的文化新需求。市群艺馆在满足本市人民群众基本文化需求之外,积极探索规范的普惠性非基本公共文化服务模式,通过市民艺术夜校的探索,既培育了文化艺术新人群,又提升了公益性文化服务的质量。其中,公益性收费的探索,在优先保障核心业务的同时,有利于满足现阶段人民群众多样化、多层次、多方面的文化需求,还可解决财政拨款预算不足等问题,探索出了一条适应高质量发展的新路径。

二、具体做法和特点

(一)以文化惠民为重心,坚定文化自信,系统谋划布局

在市民艺术夜校推进过程中,市群艺馆紧抓“三个注重”,从需求导向找“痛点”,不断优化服务,针对艺术培训市场中青少年艺术教育火热,老年大学如火如荼,中青年艺术教育市场份额少、价格高,质量参差不齐的“两头热中间冷现象”,开展专题调研,并创立了市民艺术夜校,于2016年在馆内开辟晚间延时开放时段,面向18至55周岁人群开展服务。市民艺术夜校之所以贴合市民对文化艺术的需求,不仅是因为在项目实施中注重公益服务低收费,而且还得益于每年在大量调研分析的基础上提供精准化供给,目前项目80%的受众为80后、90后。

自2016年创办市民艺术夜校以来,市群艺馆积极探索政府主导、专业运作、借鉴市场机制的公益服务模式,结合公共服务的特点,在全国率先推出“公益性收费”的创新改革模式,这在一定程度上解决了师资、平台管理等经费问题,确保项目可持续拓展和有序推进,也有助于解决以往免费开放带来的学员“等、靠、要”以及公共文化资源浪费等问题,还能更新市民文化消费的理念,有效调动学员参与的积极性。经过实践与推广,市民艺术夜校的新模式受到了政府和社会的认可。2022年,上海市发展和改革委员会、上海市文化和旅游局、上海市教育委员会、上海市科学技术委员会、上海市体育局、上海市财政局、上海市市场监督管理局联合制定了《上海市公共文化设施收费管理办法》,明确提出“综合考虑公共文化设施功能定位、运营收支情况、项目收费合理性、社会承受能力等因素,可以适当收取费用,以保障公共文化设施正常运营和可持续发展”,为上海市公共文化设施的收费服务提供了政策支撑。随着市民艺术夜校社会参与度的不断提高,市群艺馆顺应公共文化服务数字化转型发展趋势,根据中青年群体的特点,加强项目服务的数字化探索,打造数字文化馆教学管理平台,设计从课程机构准入、招生报名管理到课程质量监管的一站式线上管理模式,提升了工作效能的便捷性和科学性,同时在内容上推出线上直播课程和云体验课程栏目,让中青年根据自身需求进行选择,并且让更多元的专业资源在平台上提供服务。

(二)以阵地建设为载体,坚持守正创新,守好文化阵地

市群艺馆主动对接需求,回应市民关切,针对供不应求的问题,坚持文化自信,在文化馆场馆建设的基础上积极打造多元化服务载体。主要工作情况如下:

1.市群艺馆探索以中青年为受众的延时服务模式,打破了以往白天办馆模式,在原有基础上开辟晚间服务内容,缓解了以往文化馆中青年受众少的问题,也为本市延时公共文化服务提供了参照模式。

2.市群艺馆积极策划总分校模式,构建市民艺术夜校“1+16+X”(即1所总校+16个区分校+X个教学点)的总分校体系,充分发挥各区文化馆的服务功能,逐步将条件成熟的院团、社区、园区、商圈纳入工作范围。教学点除了文化馆分馆、街镇社区文化活动中心等点位,还全新打造了美术馆、图书馆、博物馆、公服中心、党群服务站、专业院团、民办专业机构、商圈楼宇、企业园区等教学点,实现了艺术培训项目广泛延伸,为市民提供就近就便的多元化文化艺术服务场所。目前已覆盖143个点位,其中专业院团、艺术场馆、专业培训机构等新空间占三分之一,未来将进一步拓展新空间点位,力争将触角延伸至中青年的“15分钟工作生活圈”。

3.市民艺术夜校充分发挥全市专业机构的力量,依托本市院团、协会、场馆、非遗资源优势,进一步挖掘专业资源。例如引入上海评弹团、上海淮剧团等专业院团,携手宋庆龄生平事迹陈列馆、世博会博物馆、文物商店、木艺博物馆等文博场馆,吸纳上海棋牌院、上滨生活广场、精武体育总会、万达瑞华酒店等网红场馆,以此建立资源整合机制,将更多的专业艺术资源转化为社会美育资源,打造更专业、更具吸引力的课程。在未来的课程设置上,市民艺术夜校将进一步增加课程的多元化,加大对中华优秀传统文化类和生活时尚艺术类课程的研发力度,探索Z时代等新生代热门课程,吸引更多优质师资机构加入平台。

(三)以品牌打造为目标,树好口碑,打造流量“引爆点”

坚持内容为王,以名家名师为依托,打造品牌师资库。2023年,市民艺术夜校与上海教育评估协会合作,加强课程准入审核,确保课程师资的专业性和品牌性。目前已形成音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、生活技艺、非遗手工9大门类逾百门精品课程,不少课程讲师邀请本市行业专家担任。例如故事班由上海市民协副主席张红玉授课,“江南印象”评弹表演由上海评弹团国家二级演员胡文瑾老师授课,“合唱入门”由上海歌剧院组建中青年团队开展教学,“剑舞”“评弹入门”等课程由上海淮剧团、上海评弹团开展教学。据统计,目前师资库的1200余名教师中,持有中、高级职称的超过六成。

为满足更多市民的需求,夜校还在上海数字文化馆开通了80门免费云体验课程,同步推出音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、国学、非遗8个门类的线上课程,让老百姓足不出户就能见识各具地域特色的传统文化及非遗项目。例如崇明分校开设了该地特色非遗项目“土布与染织”系列课程,带学员了解长江入海口崇明岛的地域文化;杨浦分校将历史悠久的非遗项目“江湾面花”面塑技艺分享给更多市民;青浦分校的非遗项目“茭白叶编结”课程和普陀分校的非遗项目“竹丝编”课程,带领学员发掘传统手工艺的现代实用功能;金山分校开设了非遗项目“金山农民画”线上教学课程。

市民艺术夜校还坚持专业管理,以机制为抓手,推动项目品牌化管理,结合市场分析,目前项目定位以艺术入门普及为主,重点对零基础学员进行授课。学员报名均通过数字文化馆报名管理,采取身份证实名认证,规定每名学员同一课程每年限报一次。目前还新设置了线上签到、教学反馈等体系,推出市民艺术夜校管理手册,课中课后会定期抽样评估,促进教学管理更加智慧便捷。科学的学制和教务管理,既能惠及更多中青年群体,也能与社会培训市场形成“错位”并更好地服务于中青年,推动夜校规范化发展。

市群艺馆坚持品牌推广,以志愿服务为抓手,推动学员成果反哺社会,将夜校工作与志愿服务相结合,重点打造中青年文化志愿者团队。通过夜校,大批学员走向文化系统的志愿服务岗位,其中70%的市群艺馆文化志愿者团队成员为夜校学员,他们将所学运用于培训带班、展览导赏、艺术摄影、助教等志愿服务,受到了社会的广泛认可。

(四)以教学评估为助力,推动市民艺术夜校高质量发展

一是做好评估设计。市群艺馆与上海市教育评估协会合作,结合夜校特点确定评估范围,明确评估重点,拟定评估方案。评估重点聚焦于教学点位的教务管理、课程教学质量以及产生的社会效应。

二是打造专家评估队伍。市群艺馆与评估协会定期组织专家培训,制定专家工作手册,遴选本市专业艺术、群文、教育、社会管理等领域具有资深教育评估经验和课程教学经验的专家组成专家组,就评估方案和专家工作手册相关内容开展专家交流培训和推进工作。

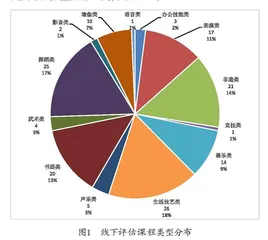

三是加强评估环节,看重评估实效。市民艺术夜校评估强调“精准、精细”。以2023年秋季班为例,评估教学点位143家,抽查149门线下课程,评估分为随堂听课、师生访谈、问卷调查和评估报告四个内容,深入了解课程质量、服务水平、教学环境、学员满意度等多个方面。如图1所示,线下课程类型包括办公技能类、表演类、非遗类、竞技类、器乐类、生活技艺类、声乐类、书画类、武术类、舞蹈类、影音类、瑜伽类、语言类。从总体来看,秋季班课程中的生活技艺类、舞蹈类、书画类和非遗类课程仍是夜校的主流课程,四类课程数量共计92门,占比62%。

图1 线下评估课程类型分布

如图2所示,从评估结果来看,149门线下课程专家评分的平均得分为93.33分(满分100分),其中办公技能类和语言类课程评分最高,均为96分,其他依次为非遗类94.79分,舞蹈类94.56分,表演类94.21分,声乐类94.00分,影音类93.75分,书画类93.50分,器乐类91.89分,瑜伽类91.80分,生活技艺类91.62分,武术类91.00分,竞技类88.00分。从单门课程评分结果来看,评分在80分以下的有5门,在80~90分之间的课程有20门,90分以上的课程有124门。

图2 线下各类课程评估得分情况

三、存在的不足

(一)课程点位覆盖面需要进一步拓展

在实施推进和调研评估时发现,近年来市民艺术夜校点位数量较以往虽然有较大增加,但教学点的覆盖面和品质仍不尽如人意:一是课程教学点覆盖面不够广,目前虽然覆盖16个区,但毗邻商圈、新住宅区、产业园区的点位较少,项目在交通点位布局上需要进一步合理规划,学员参与的便捷度有待提高;二是各区教学点位的分布不够多元化,部分中心城区学员反映,区所属教学点位以文化馆、文化中心场馆为主,艺术新空间不够,本区域的网红场馆、文化新地标有待进一步被挖掘;三是教学点位内的部分设施老化,要提高设施的配备与课程的结合度。

(二)课程质量监管还须加强

在实地走访和线上问卷调研中了解,学员建议对教学点和课程内容的统筹管理进行进一步加强,尤其对项目课程的准入、课中、课后的多环节监管。具体来说,要进一步完善课程准入评审标准,加强课程的专业性;个别机构在师资和管理上,在扩展“量”的同时,更要把好“质”的关,确保课程的高质量;要完善课程的过程监管,及时发现和解决问题,例如少数教师的教学能力不达标、学员考勤管理还有漏洞、线上签到管理还需要完善等;要进一步优化完善课程奖惩机制,虽然课程机构总体较好,但也存在个别机构教师教学与课程发布内容不匹配、教师更换频率高等问题。