化寄心源

作者: 张智宇

“我是谁?我从哪里来?要到哪里去?”

自古至今,茫茫宇宙,浩瀚星空,吸引了无数人思考这终极问题。两千多年前战国时期的楚国贵族屈原就在《天问》中写道:“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?”试图追问宇宙诞生之理。十八世纪的德国哲学家康德曾说:“世界上有两件事物能震撼人们的心灵,一件是我们头顶上灿烂的星空,一件则是我们心中崇高的道德标准。”屈原与康德所处的时代相隔两千年,虽然他们也如同人类文明史上的其他巨匠一样未能解开宇宙之谜,但是向自然发问和向未知求索的精神是驱动我们认知进步的原动力,促使我们不断认清自身,探索着我们身处的环境。

画家亦是如此,画画是什么?为什么要绘画?最后要画出什么?

与其说画家是通过画笔来将空间中的万事万物搬移到平面方寸之间,不如说是将客观事物作为媒介来表达画家自身对自然万物的探索与感受,两者不可本末倒置。正如唐代画家张璪提出的“外师造化,中得心源”的学艺之道,“师”即学习,“造化”即大自然,“心源”便是作者的内心世界。而最终所追求的目标是后者而非前者。艺术创作来源于大自然,要对客观事物进行归纳概括总结,大胆取舍与重构,将其演变为个人绘画技法,这便是处于“外师造化”的层面,但到这个阶段还不能称为艺术作品或个人绘画语言,要将自然之美转变为心境之美、感受之美,这就需要画家向自己的内心发问,并且不断探索。

艺术源于生活,又高于生活。画家在创造艺术作品时不再是再现和模仿社会生活,而是需要通过画作提供自身的审美意识和审美创造,我将其称之为艺术家的自我修养。这是主体与客体、再现与表现的高度统一。正因如此,我们在美术馆观看先贤的作品时会发现,无论中外,每一位画家的艺术表达方式或者艺术风格都是截然不同的,这其中的不同并非画家本身所刻意追求的,而是由于不同的人所处的时代背景不同,所接触的环境不同,政治、经济、文化等各项因素都会影响画家的心境与笔触。例如荷兰后印象派画家凡·高画作风格永远不可能同另一位同一时期的后印象派大师保罗·塞尚相同,首先当时两人的生活条件截然不同,后者出生于优渥富足的家庭,而前者家中平实,且近亲从事收藏与牧师工作,两者的生活状态不可同日而语;其次二者绘画经历截然不同,前者绘画风格充满了纠结、悲伤与无奈,后者线条开阔潇洒甚至风格中有诙谐幽默之感。

中西方之间在历史、文化、政治系统、社会结构、价值观导向都存在体系化的差异,艺术审美的差异自然涵盖在这个大背景当中。西方绘画更加注重表达客观现实,中国绘画更加注重人本身精神层次的追求,这是业内甚至外行人士都耳熟能详的理论命题,并且中国艺术从书法诞生之日起更比西方艺术多出一样区别二者最大的事物——笔墨。

笔墨,简单二字却涵盖了中国几千年来对人对事物对自然的思考与理解。它不是一个纯粹的名词,而是文化审美体系的具体表现。与前文所提到的画家的艺术语言相比,后者即涵盖画家个人思想与审美表达,也囊括了我们这个民族的文化特性与哲学观念。与世界其他地区不同,中国的文化脉络至今延绵不绝,今天我们所说的语言,所使用的文字,思维状态、审美观都是经过数千年创造、叠加与演变,最终成就了今天所看到的中华文明。

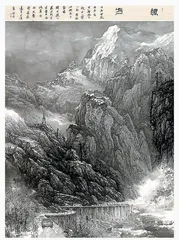

国画是中国画家将自然万象融汇于心,表达为主观的心灵图画,而这种图画的本质与精神取向,是通过笔墨表现来实现的。画家对笔墨的重视,体现了他对山水本质与中国传统文化的基本理解。可以说,笔墨是山水画的核心,中国山水画与西方风景画最基本的区别,就是主观化的笔墨体系与笔墨的独立审美价值。中国画以黑白为主的水墨表达,与中国传统文化中的阴阳交融之变一脉相承,经过画家归纳、艺术构思、加工,形成了朴素的、带有形而上意味的山水画作品。笔墨不仅是山水画造型的手段,也是画家精神与人格力量的表现。

在这个意义上,书法在用笔和形式上的独特美感,成为国画笔墨追求的重要方面。与西画对客观物象进行精确造型、对视觉形成冲击力相比,山水画以线为主的平面造型更注重主观意愿的表达,山水自然、画家的生命情境、文化心理、审美理想都在笔墨的构成中得到集中凝结,笔性与墨性的发挥使山水画具有独特的画面韵律。正如《石涛画语录》中所描述的:“夫画,天下变通之大法也,山川形势之精英也,古今造物之陶冶也,阴阳气度之流行也,借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。”笔墨应该建立在画家的精神主体之上,笔墨的时代性就在于画家对山水自然的意会。

在古人那里,山水不是简单的客观存在,而是有生命的,画家与山水的关系不是一种单向的认识与被认识的状态,而是近于交流互动的关系。“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。”青山非无生命的简单山水形态,而是有精神气象的,画家与山水的精神互动,是由笔墨来实现的。

中国画的现代形式,就是借助西方绘画造型、技法而带来新的表现形式,虽然对当代绘画产生了很大作用,但笔墨意味、笔墨精神的减弱也是显而易见的。齐白石、黄宾虹等先贤对传统笔墨精神的继承与发展是中国画在20世纪传承的重要体现。

傅抱石对笔墨的发挥显示了他的写意精神,他的主体情感与山水物象交融得十分自然。笔墨粗犷,具有高度的概括力,他豪放率真的个性在其中展现无遗。他注重线的表现力,同时也非常注重墨法。他以自己对传统笔墨的继承与对现实山水的感悟,完成了笔墨精神的延续。他将自己的生命状态融于笔墨,完成了个人艺术图式的塑造,对当代山水画有深刻的启示:线造型与线的写意功能是中国山水画的主要表现形式。在中西艺术思潮的融合过程中,西方绘画的色彩、光影、透视、块面构成等观念进入国画领域,尤其是在写生中,西方绘画的观察方法、表现思维已经渗透于中国画中。这种融合对改变山水画一度脱离现实物象、纯以笔墨程式创作的僵化状态有很大的帮助,但也不能因此否定中国画笔墨独特的表现优势。中国画技法的长期积淀使笔墨具有恒久的魅力,缺少笔墨的深刻锤炼,就不可能进入中国画的最高境界。山水画的现代风潮最终都会向传统回归,这种回归的体现主要是笔墨的回归。笔墨不仅可以概括自然物象的特点,还相对独立于客观物象,具有表现画家主观情感的审美价值。这与西方古典写实的技巧相比有巨大的表现优势。

石涛说:“笔墨当随时代。”笔墨的创新首先建立在传统文化的基础之上,是时代文化发展变化的必然表现。每个时代的山水画都散发着特定时代的气息,宋元之微茫惨淡,明清之精微明洁,皆为时代气息之反映。近代山水由于中西艺术思潮的交流、碰撞、融合,出现了多元化的笔墨取向,但总体亦有规律,或者回溯传统,在古人中寻找笔墨精神,或借鉴西方技法,在这种交流、整合的过程中,山水画高度成熟、封闭的体系开放了。当代的笔墨离不开传统,但又借鉴了西方绘画的方法,仍然保留着中国画的基本文化特征。

身处于这个时代,我们每一个人都可以追寻自己的理想,去探索前方的未知,去感知周围的一切,所有的事与物都是一个过程,通过对自然万物进行接触与认知来验证自己、认清自我。当旅途劳累之时,坐下来歇一歇;当脚下荆棘满途时,弯下腰慢慢修剪;当前途渺茫时,静下心来欣赏身旁的美景,我们在探知我们身处世界的真理时,就是在认知自我,其间的过程与努力都值得珍惜、赞扬与回味。

(四川省诗书画院)