雍乾时期内务府造办处设计制作的双重效能

作者: 陈玥璇 刘上上

摘 要:雍乾时期内务府造办处作为御制机构,其承担的设计制作活动不仅具有“家”与“国”兼顾的政治效能,还具有“技”与“艺”集合的艺术效能。在政治层面,造办处不仅为皇家日常生活服务,还承担着国事军需用品的制造任务。这些物品的制作和使用,既体现了清朝严格的等级制度和礼仪规范,又展示了清朝对多元宗教和外来文化的包容与融合。在艺术层面,造办处的工艺品不仅在技术上呈现出多样化和综合性,还在审美追求上融合了民间艺术和西方艺术的元素,展现了清朝制造技术与艺术的辉煌成就。这种艺与技的结合,不仅提升了工艺品的艺术价值,还推动了工艺技术不断进步和创新。

关键词:雍乾时期;内务府造办处;设计;效能

一、政治效能——“家”与“国”兼顾

(一)为皇家日常生活服务

1.皇家生活用品制作

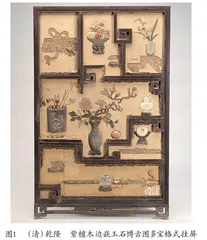

皇家生活用品的制作与使用,是体现皇权至高无上和维护皇室尊严的重要手段。其中,皇帝的文玩雅器最能体现皇帝的个人品位和审美情趣。雍正时期,皇帝命造办处设计制作了大量的眼镜和宝册,还对历代古董进行了大规模修复和改造。乾隆帝在位期间,不仅热衷于收藏奇珍异宝,还亲自参与设计大量精美的百什件、多宝格(图1)、宝贝格以及博古格。这些文玩雅器,不仅在技术上体现了造办处高超的工艺水平,也在设计上体现了清代帝王的审美取向和文化素养。

2.皇室穿戴用品制作

皇室成员的穿戴用品,也是御用物品的重要组成部分。造办处负责筹备皇家除食物之外的所有随身物品,包括服饰、配饰、饮食器皿以及出行时使用的伞、车、座椅等。这些用品的制作和使用都必须遵循严格的礼制规定,体现着清朝森严的等级制度。例如皇帝的龙袍(图2)、朝珠(图3)、冠冕等,都是由造办处精心制作,不仅在材质上选用最上等的丝绸、珍珠、宝石等,而且在工艺上也力求精细,以彰显皇权的尊贵。

3.皇家园林修缮及陈设制作

皇家园林的修缮及陈设也是造办处的重要职责之一。在清朝,皇家园林的建造与维护是一项重要的文化与政治活动,这些园林不仅是皇室成员休闲的场所,也是展示国力与文化的重要平台。如雍正帝时期的圆明园成为清代园林艺术的典范;乾隆年间的长春园、清漪园、静宜园以及静明园等园林建筑更是达到了顶峰。这些园林不仅规模庞大,而且设计和装饰也体现了极高的艺术价值和审美理念。造办处在这些园林中发挥了重要作用,其精心制作的陈设品使园林更加雅致。

4.皇室陵寝器用制作

皇室的陵寝器用既是对先祖的敬仰和纪念,又是皇家权威的象征和传承。陵寝器用的制作,涉及供奉器具、碑文刻制以及陵墓建设所需的各种物品。这些物品的制作同样由造办处负责,皇室的陵寝器用不仅在材质和工艺上追求极致,而且在设计上也体现了对先祖的尊敬和对传统的继承。陵寝的建造不仅是对逝者的纪念,也是对生者的教化,陵寝的庄严肃穆传达了清朝对孝道的重视。

(二)为国事军事需求服务

1.礼器制作

在清朝,礼器的制作与使用禁僭严格,特别体现在王公大臣的帽顶制式、帝王的册封庆典以及国家祭祀活动中所使用的器物方面。这些典章礼器的制作通常由礼部联合工部等相关机构,在获得清宫内务府的批准后,与宫内造办处共同负责。其中的精细制作工序,各部门会交给造办处负责。于是,礼部确定器物的样式,造办处提供精湛的工艺,工部负责基础制作,共同完成清廷礼器的制作。

2.赏赐器物制作

赏赐是清朝重要的国事,帝王常以器物作为赏赐分发给宫廷内外。在宫廷内部,赏赐的数量相对较少,大量的赏赐用于边疆地区、朝贡国家以及其他国家。雍正帝使用了大量造办处的器物,来赏赐京城以外的各路将领。

3.武器装备制作

自康熙朝起,造办处便开始承接军用兵器的制作。起初,武备院是兵器的主要制作机构,并时常与造办处合作。到了清中期,武备院的制作重点转向了冷兵器,造办处开始承担起更多热兵器的制作,如鸟枪(图4)和火炮等。从雍正时期开始,炮枪处归属于养心殿造办处。

4.宗教法器制作

清朝的宗教信仰展现出极高的多元性,佛教、道教、萨满教、基督教以及各种民间宗教在这个时代共存。其中,藏传佛教在清朝得到了极大发展,统治者不仅在政策上给予支持,还在文化艺术上大力推广。例如,乾隆九年(1744),清廷为了装饰雍和宫以及制作宫廷内的藏式法器,特意聘请了西藏的工匠。这些工匠不仅带来了精湛的技艺,也将藏传佛教的文化精髓融入宫廷艺术之中。

5.西方科技设备制作

在清宫内务府造办处中,西方科技设备是一个新兴项目,这主要得益于康熙帝对西方科学和艺术的浓厚兴趣。在当时,西方传教士带来的西方科技设备(图5)成为造办处的新任务,包括对其进行辨识、收藏、维修和仿制等。在雍正和乾隆时期,这一传统得以延续。

《清宫内务府造办处档案总汇》中有如下记载:

雍正五年十月十四日“太监王太平交来乐钟一件、大日晷一件,奉旨:着收拾,俟明年随往圆明园陈设。钦此”。[1]

雍正六年正月初七日“郎中海望持出珐琅西洋人物表一件、黑子儿皮套西洋人物表一件,奉旨:着对准收拾。钦此”。[2]

雍正九年六月初一日“员外郎满毗传做备用赏用五十、六十、七十岁玻璃眼镜,每样五副,记此”。[3]

二、艺术效能——“技”与“艺”的集合

(一)工艺荟萃与技术发展

雍乾两朝的内务府造办处,在技术发展上呈现出显著的多样化和综合性特点。这一时期,造办处聚集了来自全国各地的能工巧匠,包括汉族、少数民族以及西方的技艺能手,他们的技术与知识在造办处相互交融,形成了独特的御制工艺体系。这种技术的融合不仅体现了中华民族的多元文化,还反映了统治者对工艺技术的高度重视和开放态度。

首先,造办处的技术来源多样化为其工艺创新提供了丰富的土壤。各地工匠带来的传统技艺,如江南的织造技术、广东的瓷器制作、西藏的金属工艺等,都在造办处得到了传承和发展。同时,西方技艺的引入,如钟表制作、玻璃工艺等,为造办处的工艺技术注入了新的活力。

其次,造办处在技术层面的创新还体现在作坊的规模和数量上。在全盛时期,造办处拥有超过四十个作坊,这在中国历史上是极为罕见的。这些作坊不仅涵盖了各种传统工艺,如织造、瓷器、漆器、金银器皿等,还包括西方技艺的制作,如钟表、玻璃等。这种规模的工艺制造体系,不仅体现了清朝皇室对工艺品的极高要求,还展现了清朝强大的综合国力。

再次,造办处的技术发展还体现在其对技艺人员的培养和管理上。造办处不仅吸引了众多技艺高超的工匠,还经过严格的选拔和培训,培养了一批批优秀的工艺人才。这些人才不仅保证了造办处工艺技术的传承和发展,还为清朝的工艺技术进步做出了重要贡献。

最后,造办处的技术发展还与其严格的质量控制体系密切相关。清朝历代君主对造办处的工艺品要求极为严格,造办处的工艺品,从设计到制作,每一个环节都要经过严格的审查和监督,确保每一件工艺品都达到皇室的标准。这种对质量的极致追求,不仅提升了造办处工艺品的艺术价值,还推动了工艺技术不断进步和创新。

(二)审美追求与文化融合

在艺术审美方面,清宫内务府造办处不仅遵循着宫廷的审美标准,还积极吸收并融合民间及西方的艺术风格。这种审美追求和文化融合,使得造办处的工艺品具有独特的“御制”身份,成为清朝文化的重要标志。

首先,造办处的审美追求体现在对工艺品的精细制作和艺术表现上。雍正和乾隆对造办处的工艺品有着极高的要求,这种要求不仅体现在工艺品的实用性上,还体现在其艺术价值上。造办处的工艺品,无论是金银器皿、瓷器、漆器,还是织物、绘画、雕刻等,都力求在造型、纹饰、色彩各方面达到极致的美感。这种对美的极致追求,使得造办处的工艺品兼具实用价值和极高的审美价值。

其次,造办处的艺术审美还体现在对民间艺术和西方艺术的吸收和融合上。清朝统治者在尚武的同时,也高度重视文化治国。因此,造办处在遵循宫廷审美要求的同时,也积极吸收民间艺术的精华,如民间的剪纸、年画、刺绣等,以及西方艺术的元素,如透视法、写实主义等。这种文化的融合,让造办处的工艺品具有更加丰富的文化内涵和艺术表现力。

再次,造办处的审美追求还与其政治任务密切相关。造办处的制器活动是艺术创作,也是国家政治任务的重要组成部分。通过工艺品的制作和展示,雍正、乾隆两位统治者展现了自己的文化品位和审美趣味,也借此传达了统治阶级的政治理念和文化政策。

最后,造办处的艺术审美还体现在对技艺创新的鼓励和支持上。雍乾二帝热衷于亲自参与制器活动,也为技艺的创新提供了条件。帝王的意志推动了传统技艺的融合,这一过程虽然复杂且充满变化,但无疑丰富了宫廷文化,也促进了技艺的创新与发展。这种对创新的鼓励和支持,使得造办处的工艺品在艺术形式和表现手法上不断突破和创新,成为清朝艺术宝库中的璀璨明珠。

(齐鲁工业大学山东省科学院、南京林业大学艺术设计学院)

参考文献

[1] 中国第一历史档案馆,香港中文大学文物馆.清宫内务府造办处档案总汇:第二册(下册)[M].北京:人民出版社,2005:552.

[2] 中国第一历史档案馆,香港中文大学文物馆.清宫内务府造办处档案总汇:第三册(上册)[M].北京:人民出版社,2005:344.

[3] 中国第一历史档案馆,香港中文大学文物馆.清宫内务府造办处档案总汇:第四册(下册)[M].北京:人民出版社,2005:727.