威廉·布莱克图文交织的复合艺术

作者: 赵子萱

摘 要:威廉·布莱克是英国浪漫主义时期的一位杰出诗人、画家和版画家,他的作品将诗歌、绘画融为一体,形成了独特的复合艺术形式。本文将探讨布莱克的诗画复合艺术,通过分析布莱克的作品、版画印刷技术和相关研究文献,研究布莱克是如何在作品中将图像和文本相结合,从而打破视觉传统。

关键词:威廉·布莱克;诗画复合艺术;版画技法;版画

一、研究背景

威廉·布莱克(William Blake)的创作跨越了多个领域,国内的研究主要集中于其文学领域的成就,图像研究内容较少,未见图像研究的出版物。威廉·布莱克不仅是杰出的诗人,还是极具创造力的画家、版画家。

18世纪以及更早期的欧洲,版画通常服务于书籍中的插图复制。插图往往被限制为文字服务,插图一般定义为“插附在图书报刊中的图片,有的印在正文中间,有的用插页方式,对正文作补充说明或供艺术欣赏”。书籍中以文字配插图的形式为主。然而在威廉·布莱克的图文印刷物中,图画和文字一同呈现,图文一体具有整体性是他作品的一种独特形式。

威廉·布莱克的“图文印本”(或译为“诗画书”或者“彩绘书”)在他的作品中占据很大比重,是他诗画复合艺术的代表作品,文本和图像相互结合,图文一体的形式打破了以往的视觉传统。画面不再是文本的附属物,威廉·布莱克将文字与图像交融,使之成为一种复合艺术。让·海格斯托姆(Jean Hagstrom)将布莱克图文结合的艺术形式命名为“复合艺术”(Composite Art)。他的诗歌与绘画作品成为他非凡想象的载体。

二、布莱克图文交织的创作

威廉·布莱克将文字和图像以独特的方式结合在一起。图像与文本的结合,并不是简单的并置关系,而是文本成为一种视觉元素,插图也是图像语言。诺思洛普·弗莱(Northrop Frye)认为布莱克完善了一种“激进的综合艺术形式”,一种必须作为一个整体来阅读的“综合艺术”。

15世纪至18世纪,文字符号与视觉图像从未同时出现过,在文字符号与视觉图像的关系中总是存在着一种等级,要么是图像的形象高于话语叙述,要么是话语叙述高于图像的形象。在传统的图文关系中,文字与图像具有等级之分。诗歌与绘画的关系通常是“以诗配画”或“以画言诗”,18世纪的插图往往是对文字内容的形象化,图像和文本的关系是分割的。“插画书往往会成为一个附有文字说明的便携式图片库,或者是一个附有插图的文学文本。”米歇尔认为布莱克的文本和图像不存在从属的关系。布莱克的图文印本中图像不再只是对文字的描述,而是以象征的形式,文本和图像同时出现,相互作用。

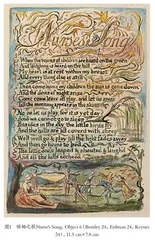

《天真之歌》(Songs of Innocence)是布莱克早期的作品,也是他最著名的诗集,是体现诗画复合的典型作品。《天真之歌》标题页,SONGS的字母两端的S和树枝连接在一起向外延伸,和画面右下角的大树交织错落,字符似乎融为树木的一部分。在SONGS的字母S和G上,分别有小人在弧形处站立,与他们的动作遥相呼应。Innocence的大写首字母I,有一个侧面站立的小人吹着乐器,他的动态和字母呼应。这些字母有一种张力,布莱克认为:“每一个词和每一个字母都经过研究,并被放在合适的位置上。”在《保姆之歌》(Nurse's Song)(图1)中,文字与藤蔓穿插,藤蔓的边与字母拉长变形重合。标题“Nurse's Song”开头的大写字母N和S,都连接着藤蔓的分支,在画面中字母和图案没有边界,文本成为视觉图像的一部分。文本不仅传递文字本身的语言属性,还成为一种视觉语言。文本改变原本固定的书写形式,成为整体构图中具有形式美的视觉元素。《天真之歌》扉页的藤蔓结构将文字与绘画编织,在《天真之歌》里的许多篇诗歌中,藤蔓反复出现,布莱克用植被来表现安全感。

布莱克的作品多数与图像和文本有关,但他联系图像与这些文本的方式并不是将图像表现为对文字的描述,而是通过象征的方式体现。画面中的元素是一种可视的文本,玛西亚·波因顿(Marcia Pointon)说:“许多艺术家都在文本上修饰,以便更令人信服地描绘所描述的场景,但布莱克实际上是通过自己个人化的诠释,为诗歌的象征性内容做出了贡献……他的插画方法是象征性的,而不是表现性的。他关注的是思想而不是叙事。”

在《婴儿之喜悦》(Infant Joy)(图2)中,画面中一位妇女怀抱着她的孩子,旁边是一位有小翅膀的天使。“S”形构图灵动活泼,将文字包围在两枝花之间。诗歌文字中的每一个字母“y”都弯曲延伸,与花朵弯曲的弧度以及花枝上的叶片相呼应。虽然文字内容中没有提到花朵,但有学者认为花朵图式象征着孕育生命的母体,代表着生命力。

在布莱克的作品中我们可以看到中世纪绘画对他的视觉理论产生的影响,18世纪追崇“调性”“雕刻风格”,布莱克更偏爱原始的线性雕刻风格。相比于立体真实,他更热衷于中世纪带有象征性的线性作品。他避免直接客观地呈现图像,而是将其作为一种象征性的视觉工具。在他的画面中,光线可以透过物体,在对光线的理解上,“布莱克似乎最接近中世纪风格化的精神,它将线性形式理解为光线透过而非照射的面”,“对布莱克而言,线条是一种能量的表达,可以将任何固体形式看作是能量流动的痕迹和结果”。他笔下人物的特征很少是三维空间中的立体,而是一种相对二维的浮雕式体积。画面中的空间是一种中世纪绘画式相对平面化的空间,人物被一些自然元素围绕,透视扁平化。布莱克的彩绘书作品受到了中世纪抄本的影响,中世纪抄本以其华丽、具有装饰性的风格而闻名。抄本内页由装饰文字配以彩绘的插图构成,内容以圣经、福音书、祈祷书和文典为主,图案色彩鲜艳,充满宗教象征的装饰元素。交织的线条图案特征体现了抄本的影响力,布莱克的彩绘诗集中出现的藤蔓就是一种典型的装饰元素。凯瑟琳·雷恩认为用于装饰《天真之歌》内页的“蜿蜒的藤蔓卷须”是布莱克热爱哥特式艺术的特征。在《耶路撒冷》(Jerusalem)这种文字密布的作品中,藤蔓也蔓延到每一个空白处。布莱克的作品有鲜明的宗教性,其艺术作品取材于传统神话,多以圣经故事为原型,创造出各种神的形象并形成一套自己的神话体系,有独特的宗教隐喻。

布莱克图文合一的艺术形式不仅仅是视觉上的享受,它还激发了观者的想象力,增强了观者的感官体验。这种复合艺术形式产生了“联觉”(synesthesia)或“通感”的效果,将诗歌与绘画融合在一起,形成了一种动态统一的艺术体验。这种创新的图文关系为后世艺术家探索多元媒介和表现形式提供了启示,将艺术推向了新的境界。

三、布莱克在印刷工艺方面的独创性

(一)自主完成

传统印刷对文字、图像有一套标准化的处理方式。插图通常根据文字内容而创作。18世纪书籍印刷产业有多个环节的职能分工,书籍插图由艺术家进行设计,再由技师转移到木板或者铜板上,雕刻制作母版。在传统印刷关系中,艺术家的角色被“边缘化”,艺术家成为画稿的提供者,雕刻师的工作则是将图像进行转移的单一的机械化劳动。布莱克书籍中画面和文字自由穿插的排版形式,在过去的技术上是无法实现的。

铜板雕刻需要精细处理,这对技术的要求非常严苛,因此需要专门的版画家完成。通常出版书籍由专门的印刷工坊完成。在早期书籍印刷中,图像与文字是两个部分,金属字块字体是限定的,图像和文字作为两个部分进行排版,画家只用根据文字提供插图。

在《天真与经验之歌》扉页,底部“The Author&Printer W.Blake”宣告了这是一本独立出版物,从创作到印制都由威廉·布莱克自主完成。画面纸张上保留了他的制作方法,揭示了布莱克诗歌绘画创作的印刷工艺。布莱克的作品体现了他对媒介和技术极高的理解,他发明了一种浮雕蚀刻技法,由此实现将文字与图案结合。这种印刷技法是对传统版画技法的创新,他独自一人完成了大部分作品的创作、印刷、着色和装订,完全掌控了作品的整个创作过程。

布莱克的凸版浮雕印刷具有独特的制作模式,他汇集了之前印刷技术多个人(诗人、画家、版画家、印刷师)的职能。威廉·布莱克直接参与技术研发,很少有艺术家能够自由地以专门设计的方式制作艺术品,新的工艺建立了一种艺术家与作品之间更加自由的直接的关系。艺术家的直接参与使制作的每一步都最大化地发挥了作品的自由意志,作家在一定程度上实现了创作自由。这种亲自操作的制作流程使布莱克得以在印制过程中不断调整画面,在技法上发挥实验性,图像细节在印刷过程中可以改变。

(二)技法创新

从印刷技法上看,传统的版画为蚀刻凹版,布莱克的凸版则是反转。凸版蚀刻(relief etching)是在技术中背景被腐蚀,图像和文字部分就成为凸起的浮雕(犹如木刻版画的阳刻线条),同时将文本直接写在铜板上。印刷后图像是反转的,因此文字也需要镜像书写。镜像书写字母具有一定难度,布莱克有丰富的版画师经验,可以独立完成这些工序。

传统的蚀刻凹版制作方法需要先将铜板表面涂上一层耐酸物,干燥后形成坚硬的抗酸蚀涂层,用针刻画图案,针刻画过的区域露出底层的金属,将金属板用酸性溶液腐蚀后,线条部分就会被腐蚀,于是留下凹槽。在印刷环节,油墨将会留在凹槽中,从而印刷在纸上。

在威廉·布莱克的实验浮雕版(图3)中我们可以看出凸版与凹版印刷形成图案的差异,左图为凸版着墨,右图是凹版着墨。凸版蚀刻这种方法与凹版印刷有明显的区别,以雕刻一根线条为例,凹版在平面刻出线条,油墨从凹陷的线条凹槽转移到纸张上;凸版则是要去除线条周围的平面,线条是最高的部分,油墨从凸起的部分转印到纸张上。在凹版蚀刻的上墨环节,须在整个版面上满油墨后再擦拭,从而去除多余的油墨,只留下凹槽中的油墨。相比之下,凸版上墨环节更简便。布莱克早期的一份招股说明书《致公众》中声称布莱克“发明了一种印刷方法,既可以印刷字母,也可以印刷图像,其风格比以前发现的任何一种风格都更具装饰性、更统一、更宏伟,而其作品的成本却不到以前的四分之一”。

“我应该这样做,以地狱的方法印制,用腐蚀剂……将那些貌似真实的表面熔化……”,在《天堂与地狱的婚姻》里,布莱克提到他的蚀刻工艺。在铜板蚀刻的过程中,酸腐蚀一切未被保护的区域,铜板上的图案与文字最终露了出来。使用耐酸的快干液体在铜板上构图,用酸试剂浸泡铜板后,未被耐酸液覆盖的部位会被酸腐蚀。文字和图案被留下,成为凸起部分,完成印刷后用水彩上色。罗伯特·埃西克(Robert Essick)认为,这种耐酸试剂可能为常见的物质,例如雕刻师常用的止水清漆,或者为稀释后的沥青。这种方法使在一块铜板上同时编辑图像和文字的愿望得以实现。布莱克在一块铜板上同时创作文字和插图,从构思到实施都是一体化的。用这种方法制作的书被他称为“诗画书”或“彩绘书”。最早一批将文字纳入的作品是1788年《众教归一》(All Religions are One)和《没有自然宗教》(There is No Natural Religion),第二年他使用这种技术出版了诗歌,即1789年《天真之歌》以及《瑟尔之书》(The Book of Thel)。从《天真之歌》、《经验之歌》(Songs of Experience)、《瑟尔之书》到《耶路撒冷》和《亚伯的幽灵》(Ghost of Abel),布莱克几乎所有的出版作品都采用了这种彩绘印刷技术。

在18世纪铜版画几乎都是凹版印刷,如威廉·艾文斯(William Ivins)所言,凹版金属板在传统上更受青睐,因为它们可以更精细地再现微小细节,从而更加准确地传达视觉形成。凹版的材料特性可以做出干净清晰的线条,因此在印制中受到计划外的变动影响程度较小。而凸版通常难以实现凹版那样锋利精细的线条,在印刷中油墨附着的不易预测性会导致印刷中出现意外印迹,这成了对印刷细节改动再创作的契机,给印刷过程中的变化增加了随机性。布莱克的同一部作品往往具有多个版本,在不同的版本中,其色彩以及标志细节有很大的差异。有时他会遮盖版面,只印刷其中的一部分,如America pl. 4和《设计小丛书》的许多印版。通常情况下,他会擦去版面的边缘,也可以多种颜色同时印刷。他使用一种小的涂抹工具,在凸版表面层层堆积墨水,呈现出丰富的效果。很多作品在印刷后经过水彩上色,在《天真之歌》不同的印本中,颜色具有很大的差异。印刷技术成为威廉·布莱克艺术表达的一种重要手段,对比不同版本作品的变化,可以看出他对版画进行了实质性改动。这表明了布莱克创作过程的动态性,他善于利用版画上的定型图案进行创作,并将其作为持续的实验过程。

布莱克声称自己发明的技术可以解放艺术家和观众,但即使他最终达到了这一目标,他的彩绘印刷技术也因其自身的特殊工艺,能够完成的印刷数量非常有限。布莱克大部分著作并未按照传统方式出版,因此变得非常罕见和珍贵。凸版印刷的速度较慢,并且着色复杂,这使得布莱克的彩绘书成为精致的限量版。出版商希望能够便于通过常规渠道出版销售布莱克的诗歌,后来将彩绘书中的诗歌单独摘出,将文字部分单独出版。尽管这和他所预想的出版方式有差异,但这也让他的彩绘书原版更显珍贵和独特。

四、结 语

威廉·布莱克的图文诗集不仅具有超前性,还代表了一种文字与图像结合的新方法,展现了诗歌文本与图像之间多元且动态的关系。这不仅是对他所处时代的一次突破性尝试,也是对独立出版的一次大胆探索。即使在技术不断发展的今天,艺术家们在追求独立出版时仍然面临着诸多复杂挑战。布莱克的艺术创作为我们提供了宝贵的思路,体现了他对创作的独特见解。他的独立创作方式展现了他强烈的主观意志和艺术追求,既依托传统又突破传统,彰显了艺术创造的力量。他的作品不仅是时代的产物,更是超越时代的经典,为后世艺术家提供了无限的灵感与启示。

(西北大学艺术学院)

参考文献

[1] BLAKE W. The complete poetry and prose of William Blake[M]. Berkeley: University of California Press, 2008.

[2] CARR SL. William Blake's Print-Making Process in Jerusalem[J]. ELH, 1980, 47(3): 520-541.

[3] MITCHELL WJT. Blake's Composite Art: A Study of the Illuminated Poetry[M]. Princeton: Princeton University Press, 1978.

[4] 雷恩.威廉·布莱克评传[M].张兴文,刘纹羽,译.桂林:广西师范大学出版社,2022.