粟特乐舞与隋唐盛世

中国音乐史上,“西乐东渐”蔚为壮观,从汉代到隋唐,来自西域诸国、东亚地区的乐器和音乐传入中原,对当时的宫廷乐舞以及民间音乐都产生了巨大而深刻的影响。

“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”(陈寅恪《李唐氏族推测之后记》)陈寅恪所言不仅是李唐一族之所以崛兴,也是隋唐以来音乐形态大为改观的原因。

从北魏开始,拓跋鲜卑政权在中原的确立必须克服与中原士族与门阀之间的矛盾冲突,首先需要解决的就是政权正统的问题,在此过程中,礼乐被恢复。然而,永嘉之乱以来,乐器、音乐多已佚失,音乐的恢复其实就是正统概念下的一次重新建构,在这一过程中,新的音乐元素被大量使用,新的音乐形式被创造,新的音乐范式建构完成,中国音乐进入了以“歌舞伎乐”为代表的中古伎乐阶段。

在这些新的音乐元素中,有重要一脉来源于粟特,隋唐七部乐、九部乐、十部乐中的“安国乐”与“康国乐”,所源出国家安国与康国都属于粟特人的领地。在丝路文化区域中,粟特人的分布较广,这在6世纪中叶以粟特人为主体建立起诸多国家(当时粟特臣属于噘哒,以康国为首,又分为安、石,米、史、曹、何等小国)的史实中,可以得到确证。善贾的粟特人以祆教信仰为精神纽带,在经商贸易过程中,通过丝绸之路进入中原,形成大大小小的聚落,不仅带来了经济的交流,更带来了美妙的歌舞,在中原也受到了官方的重视,其聚落管理者职位也被纳入中原官职中。当然,这是一个政治、经济、文化等多元复杂成分交织的结果。

北朝入华粟特人墓葬中的乐舞图像

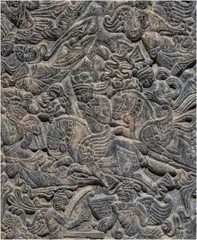

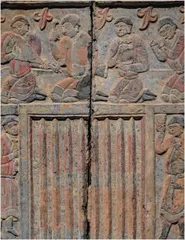

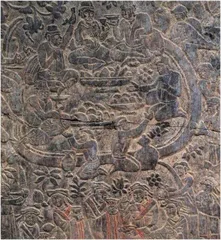

北朝后期墓葬中,出现了几座令世人瞩目的重要粟特人墓葬,墓葬图像中大多有风格接近的宴饮乐舞图,典型的有西安北郊的安伽墓、史君墓以及北周入隋的太原虞弘墓。这三个墓葬均使用了石榻(安伽墓)、石堂(史君墓)、石椁(虞弘墓)等石葬具,葬具上雕刻图像与中原文化迥异。墓主人为粟特人,其首领称为萨保,信仰祆教。在这批图像中,乐舞内容核心是信仰祆教的粟特人家乡的舞蹈。善于经商的粟特人,在跨越丝路的商业贸易中,也将他们喜爱的舞蹈带进了中原。在中原,他们聚居生活的管理者就是萨保。在北朝的政权建设中,“中央和地方政府,为了控制胡人聚落,把萨保纳入中国传统的官僚体制当中,以萨保为一级职官,作为视流外官,专门授予胡人首领,并设立萨保府来控制胡人聚落,管理聚落行政和宗教事务”

粟特乐舞在中原王公贵族中极受欢迎,主要形式自隋唐后被称为“胡旋”与“胡腾”。栗特乐舞在进入唐朝以后,影响更甚于北朝,留下了很多有关的诗歌,但在文人诗文的描述中在对舞姿赞叹的同时又多有谴责或鄙夷的心态。比如,元稹在《胡旋女》一诗中明确表达了对胡舞的态度:

天宝欲末胡欲乱,胡人献女能胡旋。

旋得明王不觉迷,妖胡奄到长生殿;

这是作为粟特人的“安史之乱”所激发的又一次“胡汉”的对立与冲突的体现,也是当时的文化意识形态斗争与社会政权体系及“士族”矛盾冲突的反映。

(一)棺椁上的宴饮乐舞图像

至今,已发掘的栗特人墓葬有二十余座。其中,以史君墓、安伽墓、虞弘墓中的碑志文与乐舞图像保存最好。

1.史君墓。根据出土石堂上的粟特文和汉文石刻记载,墓主人史君为史国人,原来居西土,后人中原,官授凉州萨保。他的妻子康氏为康国人,夫妇二人均属昭武九姓,粟特人。

2.安伽墓。墓志记述墓主人姓安,名伽,字大伽。姑臧昌松(今甘肃武威)人。姑藏是凉州的治所,凉州接近西域,很多胡人聚集在那里。从安伽的姓氏和籍贯来看,他也是属于昭武九姓,是粟特人,来自西域的安国。墓志盖刻有“大周同州萨保安君之墓志记”字样。

3.虞弘墓。据墓志记载,墓主人名虞弘,鱼国人,是北魏领民酋长的孙子,茹茹莫贺去汾的儿子。在北齐、北周和隋三个朝代任过官职,在北周还曾担任“检校萨保府”,执掌在中原的西域人事务。

除了上述三个墓葬,现存日本滋贺县美秀美术馆的北齐加彩石雕镶板上,中国国家博物馆收藏的日本收藏家堀内纪良先生捐赠的北朝石堂上,也有胡舞宴饮与祆教的图像。其与上述三个墓葬的图像、文字内容非常一致。

三墓共同点为:石制的仿地上房屋结构的葬具;图像中有火坛、人首鹰身戴口罩或者捂嘴的祭司、乐舞宴饮;乐舞中的主要乐器都有琵琶、箜篌、筚篥。尤其值得注意的是,三墓的主人均是聚落首领,均为粟特昭武九姓,粟特聚居首领萨保,均在北周为官。从前述墓葬的宗教性意义可以判断,图像中的乐舞与祭司所操作的死亡仪式是并置于同一时空的,加之墓主人均为“萨保”一级官员,也就是说粟特聚居的最高首领,这种墓葬的等级与层级意义非常明确,如此才有对等输入的可能性,在中原礼乐等级秩序的差序格局中,接受外来音乐也必然是有选择的,“正统”的观念性使然。在后文对于文献的阐述中,可以看到作为中原“天子”接受安国、康国等粟特国家朝贡“胡旋女”的记录,这才是异族音乐真正进入礼乐的“合礼”途径。

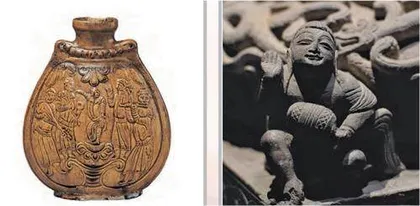

(二)扁壶上的乐舞图像

粟特人墓葬中除了棺椁外,还有大量的扁壶。这些扁壶上同样存在大量乐舞图像且与棺椁图像一致,典型的扁壶如安阳北齐范粹墓扁壶等。

1.河南安阳北齐范粹墓乐舞扁壶。墓主人墓志题刻“齐故骠骑大将军开府仪同三司凉州刺史范公墓志”。范粹,史书无传,按骠骑大将军为北齐高级军职;开府仪同三司齐制为从一品;北齐的疆域未及河西凉州,志文中的凉州可能是侨置州名。扁壶腹部的乐舞场面是由五人组成的:中间一人,脚踩莲花座,反首回顾,做舞状;右边二人,一人吹横笛,另一人拍手状;左边二人,一人弹琵琶,另一人击钹。

2.河南洛阳北齐乐舞扁壶。正背两面有浅浮雕舞蹈图案,共五人,正中一人,双手上举做跳舞姿势。高17厘米、腹宽12.5厘米、厚5.5厘米,两侧为站立奏乐者,右边两人,一人吹笛,一人鼓掌击节;左边两人,一人弹琵琶,一人击钹。

3.宁夏固原绿釉乐舞扁壶。壶残高11厘米、宽9.3厘米,陶胎,通体施绿釉。下腹中间为一组七人乐舞的图案。两人鼓掌击拍,四人弹琵琶、吹笛、击钹、拨箜篌。

4.河南孟津县(现洛阳市孟津区)平乐乡绿釉陶质乐舞扁壶。形制、内容与洛阳乐舞扁壶有许多相同之处。壶体亦为扁圆形,壶腹两面各有七人一组的胡人乐舞图案,胡乐舞置莲花座上。正中有一人起舞。两侧各有一人鼓掌击节。其余四人,右边一人手持横笛,一人横弹琵琶;左边一人击钹,一人拨弹箜篌。

这些出土的乐舞扁壶经考古判断为盛酒器。喝酒与跳舞是栗特人日常生活,烧制陶器因为有其本身的制作工艺流程的约束,所以在图案选择上更精练且具有代表性。

四个乐舞扁壶,具有两种类型的组合,后两者拍手多了一人,乐器加入了箜篌。这两个组合与墓葬石制葬具上的图案是一致的,但种类和数量少于石制葬具。第一是面积大小的限制;第二,前者是比较隆重的仪式场合,后者是日常生活中的酒后欢娱。在扁壶上烧制乐舞图案,是北朝中原与西域交流传入的典型器物特征,从图像等资料判断为酒壶,与舞蹈诗歌匹配,图案中出现舞蹈图案是墓主人所属人群中最受欢迎的民族舞蹈,且与酒、宴饮有密切关系。如此,提供了一个舞蹈社会文化的系统结构。舞蹈由日常生活进入仪式场合,这应该是粟特民族自己发展的自然选择。

“胡腾”与“胡旋”

对唐代文献中的粟特人乐舞,需要指出的是,研究丝路文化中的栗特人,能够看到文献记载几乎已是隋以后,而隋之前只能依靠于墓葬出土文物。换言之,“北朝墓葬音乐文物+隋唐文献”,是我们当下可以对其进行探究的唯一方式。据查阅,历代文献中以“胡”为前缀构词的舞蹈形式,仅有“胡旋”“胡腾”;而唐以前的文献尚未见“胡旋”“胡腾”的称谓,却在唐以后大量出现且固定成名。这既表明“胡旋”“胡腾”之舞的外来文化属性,也表明其作为粟特人乐舞的代表最终进入了隋唐宴飨乐舞体系的基本事实。现在可以确定的是,从北朝墓葬看,被唐人称为“胡旋”“胡腾”的粟特人的乐舞艺术,早在唐之前的北朝已在中原地区存在。而唐文献中的记载,更多地体现出唐以宫廷为中心的官方对它的接纳,其一定程度上折射出当时“丝路”背景下统治者的开放态度。

(一)关于“胡腾”与“胡旋”的称谓

栗特人不可能自称为“胡”,亦不可能自称其舞为“胡腾”“胡旋”。这种称呼,应为粟特人通过丝绸之路进入中原后,中原人对“他者”舞蹈的称谓。而就现有文献资料及相关研究来看,汉籍文献的语境中,二者的区别主要在于:胡腾多为宴饮中男子酒后所跳,以腾跃为主,故称“胡腾”;胡旋则更多用于女子在宴饮场合献舞表演的称谓,以旋转为主,如《通典》日“舞急转如风,俗谓之‘胡旋’”

如《乐府杂录>所载,胡腾、胡旋是并列出现的。这种表述方式在《通典》等文献中亦同。

刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》:

石国胡儿人见少,蹲舞樽前急如鸟。

织成蕃帽虚顶尖,细氍胡衫双袖小。

手中抛下蒲萄盏,西顾忽思乡路远。

跳身转毂宝带鸣,弄脚缤纷锦靴软。

四座无言皆瞪目,横笛琵琶遍头促。

乱腾新毯雪朱毛,傍拂轻花下红烛。

酒阑舞罢丝管绝,木槿花西见残月。

李端《胡腾儿》:

胡腾身是凉州儿,肌肤如玉鼻如锥。

桐布轻衫前后卷,葡萄长带一边垂。

帐前跪作本音语,拾襟搅袖为君舞,