陈安琪:凯旋而归,畅游重启

作者: 雷妮

四年前,忙于工作的陈安琪被焦虑、担忧和不满足所裹挟,“做出这样的东西,还能算是顶天立地的中国设计师吗?”——这样的声音一遍遍地出现在她脑海中。于是,她放下手中的工作,毅然踏上一场“游牧之旅”。她寻遍内蒙、川藏、贵州、云南,深入草原和山区,探索民族手工艺与现代时装结合的更多可能。如今,她带着答卷,凯旋归来。

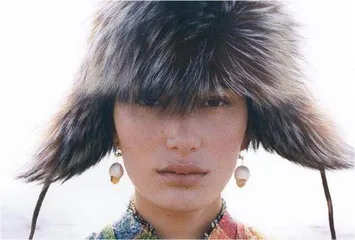

今年一月,陈安琪又去了一趟藏区。过去的三年里,她曾去过川藏,到过滇藏,而这次的目的地是青海藏族自治区。在西宁,她探访了一家叫安多手工的店铺,他们从牧民那里收集牦牛毛和羊毛,捻成纱线,做成布料或者是毛织品。到了玉树,她又见到毛毡手工艺人帕卓巴,他手下的羊毛毡帽子栩栩如生,形态均取自高原动物,比如雪豹、狐狸,或者驯鹿。

最后,她和团队开了很久的车,终于到达青海三江源的腹地,玉树州的囊谦,这里的平均海拔就有4000米以上。囊谦有许多的生产合作社,在藏族好友的引荐下,陈安琪找到了县区东北部的毛庄乡。“毛,在藏语里就是女人的意思,所以那里也像个女儿国。”毛庄乡手工合作社正是由许多藏族阿姨组成,她们几乎不会说普通话,但依然热情地为她展示剥落羊毛的过程,最古老的织布机,和梳理羊毛的精细过程。

贫困,是陈安琪对囊谦最深刻的印象。深冬的藏乡,白天的气温就低至零下20度,才下午三点,合作社屋内就昏昏暗暗的,没有灯,暖气更不用说了,陈安琪感叹道,“原来我们在城市里享受的东西是那么奢侈。在囊谦,人们遵循着最原始的生活方式。”在艰苦的环境下,藏族女性织就美丽的布料,尽管在三年的游牧之旅中已经见识过太多生活在不同地域的手工艺人,陈安琪依旧对眼前的画面肃然起敬,“作为设计师,我能不能多少做一些事情,去与手工艺人实现互利共赢,让大家都可以发光发亮?”

陈安琪与中国传统文化的缘分,最早可以追溯到她小时候。她出生在深圳,却自小生长在一个传统的潮汕家庭,潮汕人注重的文化传承,从生活的细枝末节处便可一一展现。小时候陈安琪如果说了一句普通话,父亲就会要求她再用潮州话说一遍,“我那时甚至会用潮州话背诵《岳阳楼记》!”在她的印象中,老家的家族祠堂永远锃光瓦亮,族谱上每一个家族成员是第几代,做什么职业也记录清楚,就连家里的书房中也悬挂着父亲写就的书法。

陈安琪的父母虽然注重传统,骨子里却热爱艺术。父亲对色彩有着专业性的触觉和敏感度,这是来自于他经营的涂料生意。“父亲的涂料公司年纪差不多和我一样大。小学下课后,我就经常去父亲的工厂玩,在里面看到各式各样的颜色,漂亮的油漆桶,刮色彩的刷板。”陈安琪对色彩的最初感知,就是在这耳濡目染之下获得。

而母亲年轻时对美的追求,又启发了她对时尚的热爱。她还记得自己小时候,母亲总是穿着垫肩西装,画着大红唇,头发也要烫得高耸漂亮,即使上世纪九十年代的工资普遍只有十几块钱,也愿意拿出大部分买一条百褶花纹丝巾。父母在生活中身体力行地欣赏美,创造美,当然也给予了陈安琪自由选择的空间,鼓励她去学画画,追求自己的梦想。

而真正为她打开时装大门的,则是2006年中学时期在VOGUE杂志上看到的一篇对设计师John Galliano的报道。彼时这位时装鬼才正在个人设计的巅峰时期,他根据歌剧《蝴蝶夫人》创作的Dior 2007春夏高订系列,融入日本传统元素,在大体量的裙装上演绎折纸、编织艺术,赋予每一位模特日本艺伎般华丽诡谲的妆容,不仅让世界的时装爱好者为之震撼,也深深吸引了16岁的陈安琪。“他做的不仅仅是衣服,而是创造了-一个梦境,一个思想的宫殿。”

于是,陈安琪很快确定了要成为一名时装设计师的目标,并顺利地前往中央圣马丁艺术与设计学院攻读时装设计。毕业前后,她曾在多个品牌实习,在伦敦的先锋品牌ConchitaPerez,她学到一个只有寥寥几人的小型时装工作室要如何兼顾生产、制作和品牌运营;在婚纱礼服高定品牌Marchesa和Vera Wang,她除了累积设计与工艺上的经验,获得更多尝试立体剪裁的机会,也对整个时尚行业有了更深刻的洞察:一个做华服的品牌,拥有丰富的艺人资源和销售渠道至关重要。纽约设计师品牌Alexander Wang的品牌风格和团队氛围让她最为欣赏,“他们是一个注重自己亚裔文化传统的团队,同时也很有活力。”唯一让她稍感压抑的地方,是品牌对团队成员只能穿黑与白的规定,她笑着说,“我是一个花哨的人,我喜欢彩色,这不是我的风格!”

丰富的实习经历为陈安琪奠定了创立品牌的基础,于是,在2014年从圣马丁毕业后,她创立了Angel Chen,迅速被彼时栋梁的联合创始人Tasha和Charles挖掘,成为最受关注的年轻设计师品牌,从2017年秋冬系列起,便登陆米兰时装周。而后与Mercedes-Benz等国际品牌的联名合作,闯入美国时尚设计真人秀节目《Next in Fashion》,与全球最优秀的设计师同台竞技,都被她认为是设计生涯中最重要的节点。

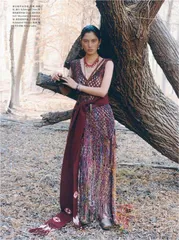

Angel Chen是一个一眼就能被人记住的品牌。这归功于陈安琪从品牌创立以来便坚持的设计原则。首先是对于中国传统文化元素的运用,其次是从颜色上就要给人最直观的冲击——红色代表太阳,黄色代表大地,绿色代表草地,蓝色代表蓝天。“我后来发现,这其实与藏族和蒙古族对于大自然颜色的界定是一致的。”最后是她希望时装的形态不由性别定义,区别于传统的男装和女装,AngelChen始终强调的是“无性别”的属性,“我希望每个女性都可以像花木兰那样勇敢,男性也可以敏感,有自己的才华。”

对于在短时间内取得的令人羡煞的成就,陈安琪认为自己是幸运的。然而,数年来不断忙碌于研发、设计、商务、管理团队等多项事务,紧紧跟随着一年两季的时装周、订货会节奏,还有不胜枚举的联名合作,她意识到AngelChen已经偏离了自己最初的定位和期待,自己的灵感也几近枯竭,“我们就像海绵,没有吸收只有输出,这个海绵只会慢慢干掉。”

到了2020年,她的身体和心理已经到达了极限,抑郁、焦虑、不开心,陈安琪用这几个词语去形容当时那个消极的状态,“我曾经希望我做的事情是让自己骄傲的,我想做一个顶天立地的中国设计师,但做出这样的东西,我配吗?”

为了放松心情,2021年5月,母亲带着陈安琪去了一趟贵州黔东南雷山,在古老的山寨里她见到了各种各样的蜡染布、手纺布,珍贵的侗布,以及苗绣工艺。虽然内心仍然困顿,但面对美丽的工艺油然生出的喜悦感,在告诉她那种对服装的热忱并未完全失去。2022年,陈安琪的抑郁状态依然没有好转,心理咨询师的一番话却意外点醒了她,“她告诉我,安琪,恭喜你,你正在经历毛毛虫变成蝴蝶的过程——毛毛虫要打破自己的筋骨,生长出翅膀,这怎么能不痛呢?”

于是,那一年的春季,她下定决心前往内蒙古呼和浩特,一场惊心动魄的游牧之旅正式开始了。“那时候是大年初二,草原上的所有人都在县城休息了,但因为我们一行人的到来,他们又回到了蒙古包,为我们展示摔跤、射箭这些牧民的游牧生活,还为我们杀了一只羊,大家在草原上载歌载舞,一起喝得烂醉。”一群生活在草原上的最质朴的人,为了一个从大城市远道而来的设计师,拿出了全部的热情,这一切都让陈安琪感动不已。

面对历史悠久的蒙古族文化,陈安琪选择用最严谨的态度开始调研。她先走访了内蒙古博物馆,认识了博物馆的苏婷玲老师,听她将内蒙古28个蒙古族部落的服饰文化娓娓道来。后来又结识了电视剧《忽必烈》的服装设计师朝乐梦老师,了解到蒙古族的服饰在现代是如何演变的。有了对少数民族历史文化的了解,她又先后几次寻到呼和浩特、鄂尔多斯、包头等地的牧民家中,实地寻找原材料,学习工艺流程。

内蒙古的一款白驼绒让陈安琪印象深刻。在内蒙草原上,白骆驼非常稀有,是阿拉善双峰驼毛色基因突变后产生的种类,被称为草原上的精灵。“蒙古族人有一个传统,当亲人要去世的时候,他们就会把一坨白驼绒放在他的嘴鼻处,让他呼出的最后一口气附着在白驼绒上,再装在口袋里随身携带,代表着亲人在世的最后一点回忆。”白驼绒是一种天然的好材质,足够保暖,也相当柔软,背后也有着独特的寓意。那么如何去研发,才能将其运用到现代时装中呢?这是陈安琪思考的内容。

同年7月,陈安琪来到贵州西北部的毕节,这里是川滇黔三省的交界地带。她见到了土家族布织布的非遗传承人伍德芬老师。所谓布织布,是来自一种老一辈女性在艰苦生活中累积的生活智慧,她们将损坏的窗帘、被单、衣服等布料重新利用,裁剪成细长的布条,再利用手织机织成地毯和被褥等织物,每一块布都是独一无二的。

现在,手工艺人们也会先蜡染,再织造,布织布面料最终呈现的效果异常美丽。“既然工艺本身就是废物利用,那我为什么不能把库房里剩余的面料运用起来呢?”于是,陈安琪和团队将面料裁剪好,带去毕节,动员整个村寨的妇女,耗时四个月,成功量产了一千米的布织布面料。