“明皇幸蜀”与政治可见性

作者: 杨朗宋人蔡绦在《铁围山丛谈》中记载他本人曾见宋徽宗“赐阁下以小李将军《唐明皇幸蜀图》一横轴”,顿生“何不祥耶”之感。他写下这些文字的时间已是南渡之后,所以徽宗这一赐画场面在回顾之下就更确然地散发出一种不祥征兆的意味,用文中的原话,即“是举也厥有兆矣”。之所以“不祥”,在于其绘画主题——“明皇幸蜀”,而这四个字本身又是对于一件“不详”政治事件的隐微表述——安史之乱逼迫玄宗奔逃蜀地。关于“明皇幸蜀”之为一种不祥的绘画主题,宋代文献中亦有其他记载。同为南渡士人的叶梦得在《避暑录话》中记录《明皇幸蜀图》曰:“宣和间,内府求画甚急,以其名不佳,独不敢进。明皇作骑马像,前后宦官宫女导从略备。道旁瓜圃,宫女有即圃采瓜者,或讳之为《摘瓜图》。”此段文字颇为确切地表明“明皇幸蜀”这四个字牵涉了一种政治性的忌讳,即使它已经属于一种隐微而非显白的表述。至于“以其名不佳,独不敢进”与“讳之为《摘瓜图》”则说明了此种忌讳是一种当时普遍的认知,人们都小心谨慎以待之。不过此处提到的《摘瓜图》讳称,文献中还有其他说法。《宣和画谱》著录李昭道(小李将军)的一幅《摘瓜图》并曰:“武后时残虐宗支,为宗子者,亦皆惴恐不获安处。故雍王贤作《黄瓜台辞》以自况,冀其感悟,而昭道有《摘瓜图》著戒。”章怀太子李贤所作《黄瓜台辞》为:“种瓜黄台下,瓜熟子离离。一摘使瓜好,再摘令瓜稀。三摘犹尚可,四摘抱蔓归。”据此来看,李昭道原本绘有一幅《摘瓜图》,其主题明确与《黄瓜台辞》相关,推测其画面,宜为“摘瓜”之景象。《宣和画谱》还著录了李公麟的一幅《摹唐李昭道摘瓜图》,周密《云烟过眼录》亦录有一种“徽宗临李昭道《摘瓜图》小轴”,可见此图为时所重。这幅《摘瓜图》与《明皇幸蜀图》的共同点只是在于,它们都通过隐约的方式呈现了一种当下的政治危局,而以前者代指后者也许是宫廷中人政治禁忌下的凑手之举。

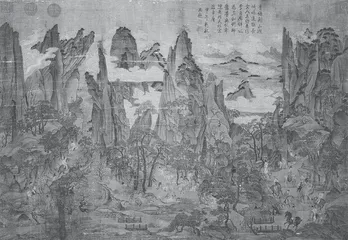

无论如何,作为《明皇幸蜀图》之别名的《摘瓜图》在北宋也已流传开来,苏轼《书李将军三鬃马图》曰:“唐李将军思训作《明皇摘瓜图》。嘉陵山川,帝乘赤骠,起三鬃,与诸王及嫔御十数骑,出飞仙岭下,初见平陆,马皆若惊,而帝马见小桥作徘徊不进状。”他说李思训作画显然不对,因为思训在安史之乱前四十年已过世。再看苏轼描述之画面,则确为明皇幸蜀主题之呈现,而与《黄瓜台辞》没有关联。苏轼这篇文章被后人编入《仇池笔记》,并为《类说》《复斋漫录》等南宋初文献所引。后来赵孟曾收藏一幅李昭道《摘瓜图》,从他“山头水纹用笔圆劲,树木皆古妙,人物面如渥丹,马绝骏伟”(故宫博物院藏《与季宗源札》)的描述来看,此画无论真本摹本,很可能就是《明皇幸蜀图》之改题者。幸运的是,今日尚存一种《明皇幸蜀图》(台北故宫博物院藏)可与以上文字描述对照,并且直观地呈现出“明皇幸蜀”这一政治隐讳主题如何在绘画中得到表达。

这幅青绿山水《明皇幸蜀图》中的山石形状奇峭,线条刚劲,棱角的转折尤为引人注目,这些与山体深密的褶皱一起,看上去暗示着一种不稳定的危险意味,这是与“明皇幸蜀”事件的政治情境相呼应的。同时画面右下诸人所骑之马确如苏轼所说的“皆若惊”,特别是玄宗本人的坐骑,完全合于苏轼“见小桥作徘徊不进状”的描述。可以说,这些马匹的形态也传达出了一种当下的紧急意味。与此形成对比的是,这幅画的色彩乃是明快甚至富丽的,而且树木与花朵繁茂地掩映交错,山头的云雾又如祥瑞般缭绕。高居翰说此画“实在叫人看不出景致里到底有什么真正险恶的地方”(《图说中国绘画史》),正是后世诸多观者的直观感受。画面左边展现了蜀地栈道,先遣人员正迤逦而上,在他们远处的栈道上,则是两个相向而来的骑行者,这些人看上去完全没有意识到玄宗的兵马将至,而是悠然自得地沿着既定的路线行进。在观看者的全知视野下,这两个骑行者的大小与位置尽管不显眼,但构成了《明皇幸蜀图》中的例外之人,他们全然置身于这一政治危机之外,安然地在天壤之间继续着生活的稳态。绘画者(不论是否为李昭道)就这样有意识地以人物的无意识状态暗示出一种“承平”的意味或理想,从另一个方面缓和了“明皇幸蜀”的危急感。就此而言,《明皇幸蜀图》同时传达出危急与稳定的双重意味,并以后者为主导,最终使整幅画作笼罩着一种真确的安全感。不过,这种安全感也可能只是后人的一种脱离了历史语境的目视所得。若是唐人看此画,也许从布局、物象、线条以及其他细节,就可以迅速地获得一种更为强烈的紧张感,而时过境迁,后人已丧失了此种敏感性,这确实是一种无奈之事。不过,我们还可以经由一条间接的路径,更为恰切地体会“明皇幸蜀”这一政治事件在当时的呈现方式,以之作为《明皇幸蜀图》一个有意义的参照。

这条路径来自中国古代最重要的官文书——君主之诏令,或曰王言。天宝十四载十一月,安史之乱爆发,十二月玄宗下《亲征安禄山诏》,其文有曰:“黄轩抚运,既统蚩尤之旅;炎汉应期,亦有陈豨之伐。虽德合仁覆,或震雷霆之威;功侔载物,匪容原野之罪。盖所以除残救暴,伐罪恤人,圣帝贤君,孰能无此。”此处引用了两个历史典故,其一是黄帝讨伐蚩尤作乱,其二是汉高祖平定陈豨反叛。引用之目的是为了强调,安史之乱的性质就如同蚩尤作乱与陈豨反叛一样,是奸邪之人难以预料的突发举动。所以诏文后面说安禄山是“窃我干戈,欺我将士,妄宣密旨,假托妖言”,是通过欺骗手段来迷惑众人的野心之辈。由此一来,安史之乱就应当被视作一种纯粹的偶然事件,而与君主自身的德行没有因果的关联,正如蚩尤作乱、陈豨反叛与黄帝、汉高祖之身为“圣帝贤君”没有干系一样。既然偶发的变乱无从预测也难以避免,在这种时刻,君主的职责就应当是“除残救暴,伐罪恤人”,从而恢复此前的稳定秩序。天宝十五载八月,玄宗于长安失陷后奔逃至蜀郡,发《銮驾到蜀大赦制》,这篇王言不再完全将安史之乱与君主德行分离,而明确写“朕不明之过”,不过此“不明”究竟为何,则颇令人玩味。其文有曰:“朕以薄德,嗣守神器,每乾乾惕厉,勤念生灵,一物失所,无忘罪己。聿来四纪,人亦小康,推心于人,不疑于物。”这看起来都是玄宗的自我褒赞之语,其中发挥转折作用的是“推心于人,不疑于物”八字,因为君主推心不疑的真诚,反而使得奸人有了机会,所谓“奸臣凶竖,弃义背恩”。换言之,玄宗即使有过失,也是一种贤者之过,或过分道德所招致的过失。在这种视角下,安史之乱同样呈现为一种难以预测的政治突变,与君主本人的德行没有必然牵涉,从根本上说,奸凶的动机并非常规的道德逻辑与因果链条可以理解的。实际上,这种关于安史之乱为一种偶然事件的呈现通行于当时的王言中,昭示出官方对此的政治断决。肃宗即位灵武之后同样如此,其至德二年所下《遣使安抚制》曰:“厄运者,天之时也;理乱者,人之政也。是以轩辕不能止蚩尤之患,帝舜不能无有苗之征,盖在于人君修刑德以除之也。”偶然性——或曰运气——在此被明确认定为安史之乱的本质,那是难以预知与决定的,所以黄帝与虞舜也无法预防其治下的变乱,他们要做的乃是努力克服这种突发的偶然——“修刑德以除之”。又同年十月官军收复两京,十二月肃宗下大赦制曰:“轩辕有版泉之战,尧帝有丹水之师,汤有葛伯不祀,周有猃狁孔棘。古之王者,奉若天命,不敢不正,乱常干纪,不得不诛。”上古的圣王又一次被拿来作为类比,以说明安史之乱的偶然性。至于“不敢不”与“不得不”,则强调了君主在被动遭遇厄运之后唯一正当的主动应对之道。

这些安史之乱期间王言的共通之处,在于它们都明确将这场变乱表述为纯粹的偶然事件。至于这一偶然事件的肇端者,则被视作悖逆人伦的奸邪,他们作乱并非基于有效的现实根由,而全然在于其本性之邪恶。他们是以一种迥异于人道的方式在行事,而王言也往往以一个典型的异质性称呼来指涉他们——“羯胡”。于是,一种根本的区分出现了——“人”与“非人”。只有在“人”构成的世界中,道德秩序才是有效且可感可知的,所有行为从而都能够在因果的链条中得到定位,当事之人的责任归属也能够被确切析分。可是在“非人”的世界中,行为的发生并不是理智所能把握的,那完全逸出于自然的因果链条,这是一种纯然的黯昧之域。这也就意味着,君主作为“人”的领袖,其德行只有在“人”所构成的世界中才能得到见证、理解与表达,才能够获得有效的政治意义。而来自“非人”世界中的猝不及防的突变,则不在道德秩序的范围内,无法以政治之道来理解,从而也就无所涉于君主的德行,那属于一种完全异质性的东西。

正因为“人”与“非人”的对峙,“秩序”与“非秩序”就分离开来,而只有在秩序中,人的理智以及感官才能够获得条理与形式。于是,一种政治之可见与不可见的界限就得以成立。人们时时刻刻都在现实之中以目光迎接纷至沓来的事物变化之光影,并试图辨识与指称它们。什么样的光影能被视作“政治的”呢?首要前提就在于,其必须出现于“人”的世界之中,能依循人世的秩序运行方式而呈现出轮廓与纵深。这样一来,人们才得以从此种基本的样态出发,进而检视其中可能的“政治性”形式。据此而言,安史之乱属于一种缺乏政治可见性之事件。这不是说安史之乱在人眼中无所呈现,也不是说它对于现实政治没有影响。缺乏政治可见性意味着,事件的发生本身无法在政治的视线中被凝望与分辨,或者说,政治的可见光谱并没有为此提供任何可被人感知的可能性。安史之乱的残忍与暴力无法在政治上被定义与辨析,产生于常人难以理解的纯粹邪恶的黯昧之域。这种邪恶本身虽然是非政治的,但其滋长会对政治造成严重的破坏作用,所以此时真正在政治上可见的,乃是君主率众消灭奸贼,恢复既有的秩序,亦即王言中所谓的“恭行天罚”。

再回到《明皇幸蜀图》,这幅画与那些王言一样,为一种安全的氛围所笼罩。这种安全感来自“人”的世界。在其中,秩序依旧在有效地运转,一切事物的轮廓、纵深与轨迹都是明确可见并合乎预期的。而那来自秩序之外的“非人”之力,则不会侵入人们目视可及的范围。至于画面中的玄宗,他自己与导致变乱的“非人”之力不存在因果关联,他并未身处某种需要进行自我辩解的境地,而只是一个遭遇厄运的受惊的君主。虽然他的三鬃马在惊愕之中徘徊不进,但周遭的护卫与尾随的妃嫔仍然保持着安然的神态。看上去,画中之人与作画之人都确信,“人”的秩序终究会在整个世界中恢复其应有的稳定运行。