张 刻

作者: 于德北

八十五岁,把什么都活明白了。

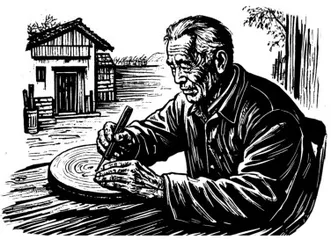

早晨阳光好,就搬了几块板,坐到院子里数年轮。数了几遍,确信是三十七年。数树龄,像鉴定一个孩子有没有出息,能不能成事儿。数完了,点点头,心里默念:“梨木。”用袖子擦一擦手里的这块小板,靠墙竖在那里。一只狗小跑着过来,拽他的裤腿儿。他用脚背抬了一下它的肚子,离地一尺,停下不动,看着狗不情愿地滑下去,摇摇尾巴向他脸上看。

接下来是活动手腕和手指,空抓五十余下,然后展臂松肩,让上肢完全苏醒过来。昨夜磨三号船形刀,一不小心伤了手,虽已及时消毒,手指还是有点儿肿。他反复想着这块板刻点儿什么,花栗鼠还是啄木鸟?内心并不急躁,觉得时间够用,等手上的伤好了再说。另一个声音突然冒出来:“明天如果死了怎么办?”那也得一刀一刀地刻,浮躁不得。那个声音很固执:“死了就刻不成了。”他的思维却跳到了别处——刻一只北红尾鸲也不差。

定下来,就不再计较,起身大步走到井边,摇辘轳打了一桶水,哗的一下倒入脸盆中。冷水洗脸,是他多年的习惯,冬夏不变,那是理清思路的一个有效方式。脸浸在冷水里,仿佛树木吸了雨露,皱纹都开了,耳边有刀穿过木纹的声音。今天不能上手,只把脸扎在水里三分钟,随后抓过晾衣绳上的干毛巾,轻轻地压在五官上。

每每这时,他都会拉长腔儿喊一声:“好——!”这一声“好”,是他对这个世界放出的最大声量。

鲁迅先生在一篇文章里曾经指出:“毕韦克的新法进入欧洲大陆,又成了木刻版画的复兴的动机。”毕韦克被誉为“木口木刻之父”,是英国插画家兼出版家。他不仅拓展和改良了传统木版画的技法和材料,而且通过木口木刻的插图表现形式,使得这一艺术在社会上焕发出活力。

——这是他随手记在卡片上的。

这张卡片就在桌子上,很多年了,不被收起,也没有被丢弃。

他的生活极为简朴。

早餐一杯咖啡,一片面包,一个鸡蛋。

午餐,一碗饭,一菜,一杯啤酒。菜以白菜、萝卜、土豆、山药为主。夏天园子中有豆角、茄子、辣椒、黄瓜、香菜、臭菜、菠菜、韭菜等下来,随取随用。春天也挖野菜——后边是山,野菜很多。中午这顿饭算绝对的正餐,吃好,能稳一天的心神。

晚餐只一杯牛奶。

不吃肉。六十岁后,把肉和烟一起戒了。

他上午沿着自己踩出来的一条小道散步,上山抓素材。山花、昆虫、小兽、树木、飞鸟,均可入眼入耳入心,不久就会转化到那一片一片的木口上。所谓木口,即树干的横切面,纹理清晰,入刀更为细腻。都说木口木刻不出大作品,他不以为然。所谓大小,在人,在收刀。如果刻一只鸟,收刀时听不到一声啼鸣;如果刻一朵花,收刀时不闻滴露之声,那是小。这道理如画龙点睛,真点了睛,龙飞走了,画面上空空如也,也大不到哪儿去。

所以不论。也不参与任何的议论。

午睡之后,状态最好,一般是用于专心创作。人、刀、木板合为一体,时间都变得静默。有一次,他刻一对松鼠,结果把自己也刻进去了。幻影中,他跟着其中的一只去挖宝,把头一年秋天埋下的松子找出来。结果,这只松鼠记错了地方,挖了几处,依然两手空空。松鼠生气了,就自顾自地寻一个狭窄的树杈上吊。这个很简单,把脑袋往里一伸,两腿一蹬,说吊死就吊死。这可不行啊!他看得着急,急忙去救。恰这时,一根细长的松枝一弹,稳稳地指向一处岩缝,岩缝里有两颗硕大的松塔,正咧着嘴儿看热闹呢。他疾呼:“找到了,找到了!”松鼠也机灵,大尾巴向上一卷,把自己从树杈里救下来,三蹿两跳地就把松塔抱在了怀里。

他一下醒了。

哪是什么幻境?明明是最后一刀把松针刻出来了。——就这根,比其他的长一些,还略略弯曲。

今天因为手伤,不能工作,就想着给在日本的孙女写信。他拒绝手机,也不看什么朋友圈、短视频。短视频快到没有时间思考,行为都是机械的。他和孙女保持着通信联系,也固执地保留下原始的书写。

在信中,他说:“《古事记》是日本最古老的历史书,那里边记了一则传说:在大阪的南边,有一棵非常大的樟树,它的枝叶可以遮盖到大海对面的淡路岛。你有机会替爷爷去看看,传说中的樟树不一定有,但万一有其他的巨树呢?”

他有时也在给孙女的信里猜想,树也是有血型的。如果真有,他喜欢用B型血的树木来刻木口版画。

除了刻板子,他一生几乎没有什么故事。

原本在一座山城的文化馆工作,娶妻生子,育有三儿一女,他们的工作都和艺术有关。六十岁退休,选离大儿子近的地方造了这个院子,前面是一个池塘,后边是丘陵,不高,但连绵起伏;不远处,有河,名伊通,满语波涛汹涌之意,不过现在很瘦。

他的大儿子是设计师,长春的许多休闲街区都是他设计的。他崇拜自己的父亲,希望他虽老犹乐。上海有一个版画展,他把父亲的四幅作品寄去,结果得了金奖。主办方让父亲去领奖,并代表艺术家发言。父亲拒绝了。他说:“上海太繁华,不是刻版画的人该去的地方。”

就这一句话,把儿子的脸说红了。

这个老人姓张,刻木口木刻。他的普通不足以惊动世界,所以我在小说里也简而化之,尊称其:张刻。

[责任编辑 王彦艳]