教师继续教育之跨区域联合师训模式探索

作者: 周敏华

【摘 要】高质量的教师队伍建设离不开高效率的教师继续教育,跨区域开展联合师训活动无疑能够有效提升教师继续教育的整体效率。基于对基础教育领域既有跨区域师训合作项目的思考,本文从师训资源的流动方向与合作各方的数量、规模等因素出发,总结了跨区域合作的单向支援模式、跨区域合作的双向结对模式、跨区域合作的多元共享模式三种师训合作模式,对三种模式的发起动机、优劣特征、合作关系、组织形式等进行描述分析。

【关键词】中小学教师 教师联合培养 师训合作模式 教师继续教育

教师是立教之基、兴教之源。作为教育的第一资源,“教师是学校教育中最活跃、最关键的因素,其专业素质和教学能力是学校教育持续改进的最深刻的变革力量,是学校教育不断提升的动力源泉”[1]。世界各国对教师的专业发展都极为重视,甚至一些“发达国家早已将教师的继续教育列为一个独立的研究领域,并创办了专门的研究刊物” [2]32,我国一些学者也提出“应尽快建立一门教师继续教育学”[2]33。

已有关于教师继续教育的研究大多集中在对教师专业化内涵及其构成要素的建构,对教师的能力和价值观等专业素养的界定,对教师成长阶段及其各自特征的分析,对教师专业发展的路径与方法的探索,甚至基于与职前师范教育的差异,探讨培训内容的设定与相关培训制度的建设等各个方面。然而,针对教师继续教育合作项目的讨论、就跨校跨区开展联合师资培训的思考仍未成气候,既有研究主要涉及高等教育[3-4]与职业教育[5-6]。受制于行政区域限制,在基础教育阶段开展教师继续教育的合作交流实践相对较少,跨区域的中小学教师联合培养机制的探索还在起步阶段。由于绝大多数中小学的行政主管单位为区县教育局,其师训工作指导单位为区县教师进修学校,因此,本文将跨区域定义为跨越区县及以上行政区域。

笔者基于包括师训等教育资源的流动方向之差异,结合各地教育主管部门已经开展的跨区域师训合作实践,将常见的师训合作模式归纳为三种类型,即跨区域合作的单向支援模式,跨区域合作的双向结对模式,跨区域合作的多元共享模式。

一、跨区域合作的单向支援模式

该模式的本质是鉴于同一大区内各地教育发展水平出现较明显差距,上级教育主管部门对教育资源的分布不均衡进行一定程度的调整,促进教育尤其是基础教育的优质均衡发展。教育欠发达地区一方面可以享受相关的政策扶持,另一方面也会得到周边地区的资源支持。以跨区域师训合作为例,优质师训资源呈现出从支援方向受援方单向流动的态势,此种师训合作可以称为跨区域合作的单向支援模式。

理论上来看,该模式的最大优势是项目的推行速度快,且参与各方的配合程度高。此类项目产生于上级部门基于广泛调研而形成的决策,性质上属于高一级别政府的意志,往往会予以财力、人力、物力上的保障,社会关注度较高。师训的模块内容及组织方式多由支援方主导,但由于其自身的获得感较低,即便出于责任义务愿意推进项目,主动性也不易维持。另外,由于受援方往往处于被动学习位置,在合作项目中的话语权较小,加之将自身定位为被主导方,也不利于发挥其主观能动性,而外来优质资源与自身实际需求的匹配度有时得不到保证。

就组织形式而言,此类师训合作项目主要表现为支援方按部就班地重复利用已有活动计划为受援方的教师提供挂职锻炼、跟岗学习、高级研修等机会,或者不定期派遣专家型教师到受援方举办专题讲座、上展示课、进行点评指导等师训活动。此类项目往往预设了合作期限,项目截止后其合作也会随之终止。

例如,按照习近平总书记“要推动京津优质中小学基础教育资源同河北共享”的重要指示[7],北京、天津、河北于2023年6月合作共建“京津冀基础教育协同发展联盟”,旨在助力河北通过多种形式与北京、天津的中小学校开展教育交流合作。师训方面,北京、天津通过教师互派、课程共享、远程培训等多种形式,加强对河北教师的培训。北京、天津的学校同时“把已经相对成熟的线上共研、理念共识、成果共享的线上教研体系复制到”其结对的河北学校,助力其教师队伍高质量发展[8]。在此师训合作项目中,河北的角色显然是作为受援方去接受优质教育资源的供给,即便预设了“教师互派”,河北的教师与北京、天津教师的任务显然有所不同。类似单向支援模式的师训合作项目还有首都教育远程互助工程[9]等。

二、跨区域合作的双向结对模式

跨区域合作的双向结对模式是指某一地区在应对外部竞争时感受到一定的压力,基于抱团取暖与合作共赢的心态,主动到周边去寻找资源优势互补的合作伙伴,通过优质教育资源“走出去”“引进来”的方法增强合作双方的竞争力。在实践中,采用该模式的合作双方的教育发展水平整体而言旗鼓相当。

这种模式的优势是合作双方具有一定的自主意愿和合作基础。鉴于此类合作大多属于结对双方之间的一种自发行为,双方的教育传统接近且处于类似的发展阶段,因此,能够互相理解且彼此尊重,面临相似问题时能够平等地交流经验。优质教育资源的双向流动,可以使结对双方在互帮互助中实现取长补短,因此,该模式具有一定的稳定性与长效性。

就合作关系而言,该模式类似于两地之间的“教育联姻”。在实践中,该模式往往以嵌套形式被运用。例如,A地区与B地区签订师训合作框架协议后,双方共同探索教师培养新机制或者相互派遣教师培训交流团。在该合作框架下,A地区某些学校会与B地区的同类型学校结为姊妹学校。双方通过借班展示、同课异构、线上教研等形式,开展更为紧密的师训交流。互帮互助的实施策略为双方合作奠定了坚实基础,但这一稳定关系也具有相对封闭性,其接纳新成员的可能性较小。

例如,在建设双城经济圈的背景下,成都、重庆两地教育部门于2020年4月签订《推动成渝地区双城经济圈建设教育协同发展框架协议》[10]。其中,教师协同发展是两地教育协同框架的重点内容,两地的教师发展中心积极整合两地教师培养培训资源,系统建构成渝地区师资队伍建设协同发展体系,共促两地高素质、专业化、创新型教师队伍建设[11] 。为落实该框架协议,成都锦江区与重庆渝中区于2020年10月签订《“共同打造基础教育高地”战略合作协议》,此后两地涌现出一批协同发展的结对校,如重庆市巴蜀中学和成都七中、重庆市二十九中和四川师范大学附属中学、重庆市巴蜀小学和成都师范附属小学、重庆市人民小学和成都市盐道街小学等[10]。与北京、天津、河北的联盟相比,不论是教育主管部门还是结对学校层面,合作双方的文化传统与教育水平都较为接近。

三、跨区域合作的多元共享模式

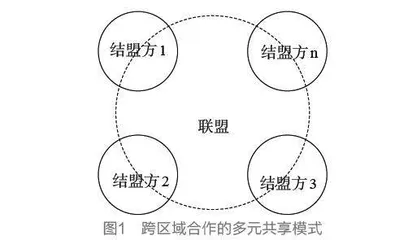

该模式指多个合作方在某个重大契机出现之时,经过理性分析自身发展特征与区域教育格局之后,自发地构建一个相对松散的教育发展共同体,进而通过加快合作各方原有的发展步伐,合力打造一个跨区域的教育发展高地。该共同体的成员在平等互信的基础上展开多维合作,一方面彼此交换既有资源,另一方面集思广益开发新兴资源,从而实现更高层次的资源共享。在此模式中,合作各方需要为地域上的近邻,但教育发展方面却并不要求水平相当,各成员之间的合作关系不是捆绑式的齐头并进,而是和谐式的百花齐放。我们将此类合作称作跨区域合作的多元共享模式(见图1)。

该模式在理论上兼具前两个模式的潜在优势,发展共同体可谓是客观责任与主观意愿平衡后的产物。其合作契机往往体现为某个重大政策的出台,合作行为能够得到上级部门的政策支持,创建发展共同体又是合作各方顺势而为的自发性行为,是各方基于自身立场融入某个大区的体现。该模式对合作方的制约条件较少且各方处于平等地位,成员单位教育传统与发展阶段的多元化,也有利于共同体打造一个综合性的资源共享平台。共同体的具体活动通常会由各成员遵照轮流值守制度负责推进。与之相对,该模式也有明显劣势:共同体的组织架构相对松散,其对成员单位的约束性较小;各成员单位容易因背景与需求上的差异而产生工作计划与工作重点等方面的分歧,诸如此类的矛盾仍需共同体内部拓宽交流渠道、优化协商机制、提高沟通效率等措施予以克服。

此类合作模式的性质类似于教育联盟,共同体内的合作各方处于各美其美、和谐共生的状态。师训资源的流动方向也非常多样,既有以强扶弱的单向活动,也有资源交换的双向活动,更重要的是多方素材采集时的积聚活动以及产出成果分享时的辐射活动。就活动的组织方式而言,包括异地师训研修、见习教师交叉带教、联合师训基地建设、多方专家库共享等几乎所有跨区域师训活动均可用于该模式。另外,需要注意的是该模式对参与成员的数量虽无上限设定,毕竟加盟成员越多,优质教育资源的体量就越大,各方背景越多样,优质教育资源的内容就越丰富,但从实践层面来看,成员若超出一定范围就会有损共同体的凝聚力,甚至会弱化合作的必要性。如规模过小会沦为支援或结对模式,规模过大又会造成效率低下等问题,因此,共同体的规模应视所在大区的实际发展情况,以适中为宜。

例如,中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,为长三角一体化发展带来新机遇,上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善被划定为“长三角生态绿色一体化发展示范区” [12]。三地教育系统主动服务上述战略并制定了《长三角生态绿色一体化发展示范区教师一体化培养方案》[13],明确了智库共享、课程共建、轮值主持、名师联训、规培互通、学分互认、品牌联建共7项共建共享发展机制,其目的是“推动一体化示范区教师一体化高质量培养……助力一体化示范区建设成为国内国际有影响力的教育高地”[14] 。与北京、天津、河北的合作模式相比,上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善的师训合作是在有利政策机遇的背景下自主发起的。与成都、重庆合作模式相比,三地有着各自的教育传统,虽然在基础教育的学段设置、不同学科的课时分配、同一学科的教材等方面都存在一定差异,但是三地依旧能够打破行政边界去开展跨区域的师训合作试点,进而带动整个长三角地区的教师队伍高质量一体化发展。

在该模式下,上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善从教师发展阶段与任教学科领域将教师划分为多个群组实施师训活动,既面向不同教龄的教师开设“新教师规培班”“中青年教师骨干班”“行动教育高级研修班”等培训班,又针对语文(江苏吴江牵头)、数学(浙江嘉善牵头)、英语(上海青浦牵头)等以及跨学科学习,提供分学科、分学段的研修课程。在此过程中,三地在组织管理协同、校本研修联合、专家资源共享等方面也已经形成初步的合作机制。

为了探索在不打破行政区划分基础上实施教师联合培养的合作路径,不同地区的行政主管部门、教师进修机构、中小学正在展开尝试性的跨区域师训合作实践。在这一过程中,合作各方应当客观地认识合作基础,理性地分析合作初衷,科学地选择适宜的合作模式,进而依据该模式去设计项目的师训方案与管理机制。

参考文献

[1] 左群英. 教师专业发展[M]. 西安:西安交通大学出版社,2016:1.

[2] 潘海燕. 自主生长式教师专业发展研究[M]. 武汉:华中师范大学出版社,2018.

[3] 桑宁霞,张晓瑞. 成人高校数字化学习教师队伍建设的机制研究[J]. 中国成人教育,2016(21):38-42.

[4] 游旭群. 新时代教师教育“全能型”教师的理性建构与实践策略[J].内蒙古社会科学,2023,44(2):188-195+2.

[5] 王其梅. 校企合作机制下多层次多角度多方法的中职师资培训模式创新[J]. 教育教学论坛,2014(14):50-51.

[6] 韩剑颖. 职业教育与继续教育协同帮扶模式探究[J]. 中国职业技术教育, 2021(13):61-66.

[7] 陈欣然,王阳. 推动基础教育资源共享,深化区域内高校合作——京津冀共绘教育“同心圆”[N]. 中国教育报,2023-06-13(1).

[8] 周聪聪,郭东. 教育协同,优质资源如何共享[N]. 河北日报,2023-06-19(5).

[9] 卢秋红. 首都教育远程助力和田教师教育教学能力提升[J]. 中小学信息技术教育,2020(6):5.

[10] 钟兴茂,陈朝和. 唱响“双城记” 共谱“教育曲”——写在成渝两地共同擘画教育协同发展图景一周年之际[N]. 教育导报,2021-04-29(1).

[11] 曾巧,汪逊. 成渝地区教师发展协同机制持续发力[N]. 教育导报,2023-01-03(3).

[12] 中共中央 国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》[EB/OL].(2019-12-01)[2023-10-10].https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5462503.htm?eqid=a41491110004782400000005646486ac.

[13] 魏来. 长三角示范区教师一体化培养方案发布[N]. 国际金融报,2021-10-18(8).

[14] 共建共享!长三角示范区发布“教师一体化培养方案”[EB/OL].(2021-10-15)[2023-10-10]. https://www.zj.gov.cn/art/2021/10/15/art_1229278450_59130790.html.

本文系上海市青浦区2020年度教育科学研究重大课题“长三角一体化示范区义务教育阶段教师专业发展‘联培联训’机制的实践研究”(课题编号:2020ZD08)研究成果。

(作者系上海市青浦区教师进修学院院长)

责任编辑:李莎