红色经典阅读指导现状及提升路径

作者: 冷雪玲

【摘 要】对于中小学生而言,红色经典既具备特有的文学价值,更具有深厚的教育意义。从教育实际情况看,教师在指导学生阅读红色经典时存在角色定位尚需明晰、教育理念尚需更新、指导方法尚需改进等问题。教师指导学生阅读红色经典需要具备多元复合能力(欣赏陪伴能力、挖掘分析能力、设计组织能力和开发拓展能力),教师只有在教育教学实践中做到坚持学生发展中心、挖掘经典时代价值、优化阅读设计组织、利用社会教育资源,才能尊重欣赏陪伴学生、巧妙激发学生的阅读兴趣、注重学生阅读外向产出、有效延伸学生的阅读空间,从而切实解决教师指导学生阅读红色经典中出现的问题,充分发挥红色经典阅读的育人功能和育人价值。

【关键词】红色经典 阅读指导 多元能力 提升路径

红色经典意指以革命历史、革命传统、革命事件等作为主要题材的优秀文学作品,通过文学手法、文学笔触、文学方式记录并讴歌党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史。红色经典既具备特有的文学价值,更具有深厚的教育意义。《教育部办公厅关于开展“读经典 我思考”主题读书活动的通知》(教基厅函〔2024〕21号)指出:“倡导中小学生阅读中华传统经典、红色经典、科普类经典等各类经典著作,加强纸质书阅读,在阅读经典、传承接力中积淀文化底蕴、增强文化自信。”[1]新时代的中小学教师要想真正成为“塑造学生品格、品行、品味的‘大先生’”[2],就要提升红色经典阅读指导能力,切实重视和增强指导学生阅读红色经典的能力和水平。

一、红色经典阅读指导的现实问题

1. 教师的角色定位尚需明晰

(1)指导教师不等于语文老师

一提到红色经典阅读指导,大部分教师的第一反应就是这是语文老师的职责,与非语文学科教师没有直接关系。这种认识误区既窄化了红色经典阅读对于学生的教育引导作用,也与全员育人的要求背道而驰。

(2)指导不等于包办代替

部分教师在指导学生阅读红色经典的过程中习惯于包办代替,将自己整理好的红色经典作品人物关系图、性格特点、主要情节、主题思想、现实意义等材料下发学生,以应对考试。这种做法无异于“舍本逐末”,与倡导学生阅读红色经典的出发点背道而驰。

2. 教师的教育理念尚需更新

(1)红色经典不等于落伍过时

有的教师认为,红色经典是特定时期的产物和作品,具有特殊的时代烙印,与当今的中小学生实际生活距离遥远,并不适合如今的中小学生阅读,在推进红色经典阅读的过程中没有底气。

(2)阅读指导不等于教师中心

部分教师在阅读指导中习惯“以我为主”,表现为从成人的视角为未成年的学生干巴巴地讲解红色经典的情节梗概和主旨思想、仅根据自己的喜好推荐红色经典阅读书目、忽视学生的差异“一刀切”式地布置阅读任务……

3. 教师的指导方法尚需改进

(1)阅读指导不等于文本分析

有的教师把红色经典阅读等同于单纯的语文阅读理解,带领学生分析词语、品读句子、欣赏修辞……这种做法使学生在逐句分析中失去了沉浸式阅读的体验和感受,在一定程度上失去了阅读红色经典的意义和价值。

(2)红色经典阅读不等于具体情节考查

部分教师为了检验学生阅读红色经典的认真程度,将中小学生红色经典阅读的考查评价重点放在对作品中具体时间、具体地点、具体情节等细枝末节的考查上,忽视了学生对于红色经典作品中蕴含的革命传统、家国情怀、民族大义等维度的深度理解,甚至会使学生对阅读红色经典产生逆反抵触情绪。

二、红色经典阅读指导多元能力模型

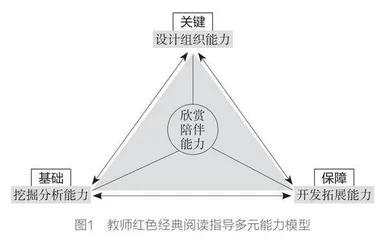

要真正解决教师在指导学生阅读红色经典的实践过程中出现的困境和问题,首先必须厘清教师指导学生阅读红色经典要具备哪些关键能力。从现有的研究成果看,专门针对教师红色经典阅读指导能力的相关研究并不多,但学者们从教师专业发展的理论模型[3]、教师核心能力[4]、教师胜任力[5]等方面的研究为定位教师红色经典阅读指导能力提供了启示和借鉴。本文认为教师指导学生阅读红色经典需要多元复合能力,包括欣赏陪伴能力、挖掘分析能力、设计组织能力和开发拓展能力。

1. 欣赏陪伴能力

教师真正尊重学生在红色经典阅读中的主体地位,秉承“儿童发展中心”的教育理念,根据不同学生的不同阅读基础和特点设计开展有针对性的阅读教育教学活动,及时发现并肯定学生在红色经典阅读中的进步和亮点,真正陪伴学生进行红色经典有效阅读。

2. 挖掘分析能力

这一能力指向教师对于红色经典作品的时代理解和时代解读,是教师站在时代的视角剖析红色经典的时代价值、挖掘红色经典的现代元素、赋予红色经典时代意义的能力,从而使学生通过红色经典阅读得到心灵的洗礼和精神的升华。

3. 设计组织能力

教师在充分了解学生特点和红色经典作品的基础上,灵活运用教育理论、教育策略、教育方法,设计、组织、推进有效的红色经典阅读教育教学活动,探寻红色经典阅读指导规律。

4. 开发拓展能力

教师在牢固树立“大思政”意识的前提下,有效拓展红色经典阅读的途径和载体,充分挖掘利用“社会大课堂”的红色经典阅读和教育资源,形成育人协同效应。

上述四种能力中,欣赏陪伴能力是核心,挖掘分析能力是基础,设计组织能力是关键,开发拓展能力是保障(见图1)。教师只有具备多元能力,才能有效指导学生进行红色经典阅读,做好学生成长的“四个引路人”。

三、红色经典阅读指导多元能力提升路径

1. 坚持学生发展中心,尊重欣赏陪伴学生

教育是“人”的教育,脱离人的教育就如同无源之水、无本之木。教师在指导学生阅读红色经典的过程中要切实做到眼中有人、眼中有学生。

(1)真正把学生置于红色经典阅读的中心

教师在指导学生阅读红色经典时要真正把学生置于学习的中心,切实走进学生、关注学生、研究学生,学会从学生的角度思考、分析、研判红色经典阅读相关问题。关于为什么读(老师“要我读”还是“我要读”)、读什么(读哪些红色经典、读原著还是读精简本)、怎样读(精读还是略读、整本书阅读还是部分阅读等)、阅读真实体验(畅快、难以理解、反感等)、阅读收获、阅读感想表达方式等问题,教师可以通过与学生进行平等对话等方式来了解其在阅读中的所思、所感、所想、所需。

(2)密切关注学生的个性差异和个性需求

教师要正视并了解学生的阅读基础、接受能力、个性特点、特殊需求等差异性,在阅读指导中既关注统一性要求又重视个性化需求。例如,指导学生阅读《红岩》时,教师可以根据学生的阅读能力和阅读情况为学生布置差异性阅读任务(学有余力的学生可以在精读的基础上构建思维导图、尝试进行续写,普通学力的学生完成精读、进行批注或笔记,学力相对不足的学生通过略读了解主要人物、情节)、提供个性化阅读指导(引导阅读兴趣不高的学生提升阅读动力、帮助阅读方法不当的学生改进阅读方法、指导学生以自己擅长的方式表达阅读体会等)。通过这样的方式实现必读与选读相结合、精读与略读相统一,切实尊重学生的个体阅读差异和真实阅读体验。

(3)陪伴欣赏学生的阅读过程和阅读收获

红色经典阅读最终目标指向学生的成长和进步,他们的实际体验和收获是首要问题。教师在阅读指导中要切实关注学生的实际体验,根据其真实感受随时调整优化阅读设计、阅读流程、阅读活动等,实现有效、积极、正向的陪伴。对于学生在阅读中的收获和进步,教师要及时给予肯定、鼓励和支持,增强学生红色经典阅读的收获感和成就感。

2. 挖掘经典时代价值,巧妙激发阅读兴趣

教师是立德树人的关键力量,有责任也有义务充分挖掘红色经典作品的时代意义和教育作用,激发学生阅读红色经典的兴趣和热情。

(1)有效挖掘红色经典作品的时代意义

红色经典虽然创作于特定的历史时代,但其蕴含的精神意义和价值即使经历时间的沉积依旧历久弥新。教师在指导学生阅读红色经典时,要有意识地挖掘红色经典的时代意义和时代作用,赋予红色经典作品现代意旨。例如,《红岩》《可爱的中国》《保卫延安》等红色经典中蕴含的永不放弃的战斗精神、为了民族大义的奉献精神、追求独立和解放的探索精神等承载着我们国家和民族特有的革命精神、革命文化和革命记忆,在当今时代依然是振奋精神、催人奋进的精神力量。

(2)深入理解红色经典作品的教育价值

学生阅读红色经典作品,不只是在欣赏文学,更是在品读历史。教师要站在学生个体全面发展的视角,深刻理解和把握红色经典作品对学生的历史教育价值(如《红星照耀中国》中呈现的红军的成长史和发展史,《青春之歌》体现的从“九一八事变”到“一二·九运动”爱国学生运动时期的历史等)、社会理解价值(如《红旗谱》中呈现的从第一次国内革命战争前后到“九一八事变”时期北方社会老百姓的生活样态,《上海的早晨》中展现的上海刚刚解放后的人生百态等)、文化传承价值(如《红岩》中承载着“革命理想高于天”,《红日》中体现的“大无畏的革命英雄主义”的革命文化等)、情感共鸣价值(如《小兵张嘎》体现的人性善恶美丑,《可爱的中国》表达出的歌颂祖国母亲的强烈情感等)等独特功能,全面把握红色经典作品的育人价值和育人作用。

(3)巧妙激发红色经典作品的阅读兴趣

与互联网阅读、手机阅读等碎片化的浏览方式相比,阅读红色经典能使学生进行深刻、全面、理性的学习和思考。在教育实践中,教师可以通过走心的书目推荐(根据学生的接受能力、实际需求、学习情况等推荐阅读难易程度不同的阅读书目,为不同学段的学生提供不同形式的红色经典阅读选择,如小学生阅读红色经典相关连环画,中学生阅读原著)、个性化的导读领读(播放《智取威虎山》等与阅读书目相关的视频资料激发学生的阅读热情,与学生分享自己真实的阅读体会和感受,与学生共同阅读同一篇目后进行交流分享等)、深藏不露的阅读提示(给学生讲到故事的关键环节时故意“卖关子”而“留白”、请学生帮助老师来解决阅读中遇到的问题、在故事高潮时让学生猜想接下来的情节走向并通过阅读来验证等)等方式激发学生的阅读兴趣和阅读热情,切忌将阅读红色经典简单等同于考试拿高分,变相地将其转化为学生的学业负担。

3. 优化阅读设计组织 注重阅读外向产出

教师作为中小学生阅读红色经典的“重要他人”①,无疑是学生阅读红色经典的设计组织者。教师只有根据学生特点提前做好“谋篇布局”,才能切实指导学生阅读红色经典。

(1)课内阅读与课外阅读有机结合

红色经典阅读立足语文课,又不局限于语文课。教师指导学生阅读红色经典,要将课内阅读与课外阅读有机整合,在课内阅读的基础上充分发挥课外阅读的补充辅助作用。道德与法治/思想政治、历史、地理、体育、美术、音乐、劳动等学科教师可以结合学科教学内容及学科德育指向,为中小学生提供不同形式的红色经典阅读选择,通过师生共读、亲子共读等方式有效延伸红色经典阅读的时间和空间。例如,学生可以通过在课外阅读《小萝卜头》(上海人民美术出版社1997年版)、《江姐》(人民美术出版社1996年版)、《大渡河之战》(连环画出版社2011年版)、《长征·1936三部曲》(连环画出版社2016年版)、《地球的红飘带》(连环画出版社2016年版)等连环画作品来加深对小说《红岩》和长征过程的理解和认识,实现对课内阅读的有益补充。

(2)一体化组织设计推进阅读活动

红色经典阅读指导既要关注学段差异,更要重视学段衔接,从一体化视角组织推进红色经典阅读活动。不同学段、不同学科的教师要从连续性和不可逆性的视角整体把握学生的发展过程,“瞻前顾后”地认识、理解、设计红色经典阅读相关活动。例如,不同学段的教师可以通过联合教研、集体备课等方式统筹组织红色经典阅读活动,担任同一班级或年级教学任务的相关教师也可以协商开展面对同样学生群体的综合性红色经典阅读指导。