李吉林:扎根中国大地的人民教育家

作者: 王灿明

“我爱小池,也爱溪流,那是因为我爱它们的清和远。然而,生活里也少不了涌浪;倘若没有涌浪,便辜负了人生。”李吉林在她的随笔里曾这样写道,字里行间蕴含着她对生命意义的感悟。因为创立了情境教育,如今她已蜚声大江南北,她所工作的学校—南通师范学校第二附属小学(以下简称“通师二附”)也被誉为“情境教育的圣地”,成了令人神往的地方。

从南通大学乘坐地铁一号线,至友谊桥站下车,出站便是南通群艺馆。它的前身是南通文庙,小广场门前高大葳蕤的朴树为来往行人撑起一片沁人的浓荫,青瓦红柱的大成殿保留了明代建筑的原貌,流淌出悠悠的历史余韵。沿着东墙根向北走,不一会儿就到了久负盛名的通师二附。

走进学校大门,跃入眼帘的是一块椭圆形的大理石校徽,两边镌刻着李吉林的亲笔题字,右边为学生心语“美美地想,乐乐地做,天天有进步”,左边是教师宣言“满腔热情投入每一天工作,把爱和智慧融入孩子的心田”,巧妙地将情境教育的四大要素“真、美、情、思”镶嵌其中,激励师生砥砺前行。

李吉林情境教育展览馆位于镜心楼三楼,展馆面积不大,内容却十分丰富,全面展示了李吉林关于情境教学、情境课程和情境学习的探索历程与辉煌成就。李吉林从古代文论“意境说”中得到启示,矢志不渝地探索教改之道,成功构建了散发时代芬芳的情境教育思想体系。著名教育学者顾明远认为:“情境教育思想体系的形成,标志着有中国特色的、原创的教育思想流派的出现和成熟。”馆内陈列着李吉林在不同时期完成的论文论著以及获得的诸多奖状证书,其中《情境教育三部曲》尤其引人注目,它被世界著名出版集团斯普林格购买版权并面向全球发行,受到西方教育学者的关注。展柜里还摆放着李吉林的部分手稿,看着这些洒脱飘逸的字迹,我仿佛看到了她时而埋头思索、时而奋笔疾书的场景,那份对教育改革的激情和教育事业的热爱跃然纸上,令人钦佩。

李吉林的一生充满了传奇色彩。她生于抗日战争初期,正值民族危难之时,加之幼年丧父,让她过早感受了生活的辛酸。母亲常告诫她“人穷,志不能穷”,使她从小就懂得了穷人的尊严,立志做个成功的人。考入南通女子师范学校后,她勤奋学习,苦练基本功,最终以22门功课都是5分的优异成绩毕业并来到通师二附工作。正当她满腔热情地开展教学改革时,却被打成“反动学术权威”,下放至农村接受改造。1978年,为了治理教学乱象,重返校园的她移植英语的“情景教学法”,开展作文教学改革,从而拉开了情境教育实验的帷幕。《人民日报》记者韦顺、殷学成偶然发现并率先报道了这一教改实验,在全国引起轰动。李吉林既没有家庭背景,也没有学历优势,更没有权力资源,全然靠着自己的不懈努力而走向人生巅峰:1978年被评为江苏省首批特级教师,1989年当选“全国先进工作者”,1991年当选中国教育学会副会长,2006年出版《李吉林文集》,2011年当选“全国教书育人十大楷模”,2017年当选“中国当代教育名家”。她筚路蓝缕,深耕情境教育,先后开展四轮教改实验,并四次摘得全国教育科学优秀成果一等奖,进而荣获首届基础教育国家教学成果特等奖,为我国中小学教改实验竖立了一座丰碑。

展览馆精选数十件珍贵藏品,展示了情境教育的独特魅力。其中,有习近平总书记亲切接见李吉林的照片,也有陈至立、刘延东和李吉林的合影,还有刘佛年、杜殿坤、王策三等著名学者致李吉林的信函,为深入研究其情境教育思想提供了极为难得的一手史料。原国家教委副主任柳斌始终关注着这一教改实验,1996年出席全国情境教学—情境教育研讨会时,他便给予了充分肯定,认为情境教育植根于中国大地,为实施素质教育探索了一条新路;2008年莅临李吉林情境教育国际论坛时,他进一步提出“情境教育是对素质教育的一种有效的、成功的探索,而李吉林老师则是我国素质教育的一面鲜艳的旗帜”;2017年他又给《情境教育三部曲》英文版题词“情境育人传风骨,厚德载物滋蕙兰”。领导和专家的深切关怀鼓舞着李吉林牢记使命,不断开拓情境教育研究领域,彰显出情境教育的强大生命力。

与展览馆毗邻的是江苏情境教育研究所,窗前的白兰花为李吉林生前亲自栽培,工作之余她喜欢为它浇浇水、理理枝叶,如果适逢花开,还会摘几朵淡雅清香的小花送给来访的客人。她的办公室在走廊尽头,还保持着生前使用的原样,进门就是一张很小的办公桌和一把泛黄的椅子,桌上静静地摆放着一台电话机和一只陶瓷茶杯,一本翻开的书似乎还在等待她的主人。两张书橱贴着东墙,整齐排列着她研读过的哲学、文学、美学、心理学和学习科学书籍,有刘勰的《文心雕龙》、李泽厚的《美的历程》、黄济的《教育哲学》和朱小蔓的《情感教育论纲》……这些书籍对她的教育思想形成与发展都产生过重要影响。为了追求真理,李吉林几乎全年无休,双休日和节假日也坚持到校上班,几十年来从未间断。正因为惜时如金,她在这间略显拥挤的办公室里源源不断地写出了30本专著和350余篇论文,给我们留下了一笔丰赡的精神财富。

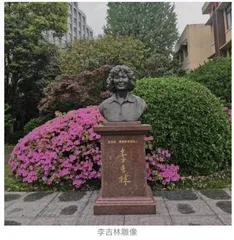

走出镜心楼,不远处就是李吉林雕塑,背后是一丛开得正艳的杜鹃花。这是著名雕塑家钱绍武设计制作的半身铜像:微卷的头发静静地垂在耳边,她正深情地眺望着操场上打闹的儿童。下书“李吉林”三个字是她生前常用的签名,既清润秀丽,又苍劲有力,如同她的个性一般,外柔内刚。

临出门前,我再次远望情境教育展览馆,心中感慨良多,情境教育为什么能得到这么多教师的推崇?为什么能获得这么多学者的认可?为什么能被中小学所有学科的新课标所吸收?因为李吉林敢于直面应试教育的流弊,用心倾听时代奋进的足音,扎根中国大地开展情境教育的原创性探索,抒写了新时代教育改革的壮丽诗篇。

“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”,岁月未能留住李吉林生命的脚步,但她隽永的思想和创新的精神必将鼓舞着一代又一代教育工作者踔厉奋发、勇毅前行!

(作者系南通大学情境教育研究院院长兼首席专家、教授,硕士生导师)

责任编辑:胡玉敏