亲师同学 知行并进

作者: 文东茅 王嘉颖

【摘 要】对在职教师的培训已经非常普及,对家长(孩子终身的教师)的教育引导也得到越来越多的重视,而如何提高教师与家长培训、研修的实效性则是所有教师教育者必须始终面对的重要问题。本文介绍了北京大学“幸福亲师”培养项目的一系列创新性探索,包括以体悟幸福激发学员内在动机、以知行合一理念开展课程设计、以中西方经典阅读增进教育认识、以亲师同学促进家校理解和合作、以学习—实践—反思—分享促进共同成长等,并基于学员调查和学习总结,对项目成效进行了评估。实践表明,该模式对于教师和家长在职学习和成长具有较高的适用性和实效性,对于促进家校合作、推动幸福班级、幸福学校、幸福家庭建设都具有积极的影响。

【关键词】教师研修 幸福教育 知行合一 家校共育

教师教育包括对新教师的岗前培养和对在职教师的继续教育。我国高度重视教师继续教育,已经形成以各级教师进修学院(校)为主体、各类高校和社会培训机构以多种形式参与的一整套教师继续教育体系。在培训形式上,除传统的专家讲座外,校本研修、名师名校长工作坊、大学与地方政府和中小学校联合实践共同体(U-G-S)等形式也得到越来越多的重视和推广。在这些探索中,如何提高培训、研修的实效性始终是教师教育者必须面对的重要问题。家长是孩子的第一位教师,也是孩子终身的教师,随着《中华人民共和国家庭教育促进法》的颁布实施,对家长这一特殊教师群体的教育培养也得到了更多的重视。本文将以北京大学“幸福亲师”培养项目为案例,介绍通过亲师同学、知行并进有效促进教师和家长成长的实践,希望能对教师教育和家长教育实践有所启发。

一、项目设计和实施

“幸福亲师”是北京大学教育学院幸福教育课题组提出的新型教师和新型父母概念,旨在融“亲”“师”为一体,希望教师不仅是“师”,也成为可亲可敬、可依可靠之“亲”;父母不只是“亲”,也成为传道解惑、立德树人之“师”。北京大学“幸福亲师”研修班是北大教育学院幸福教育课题组在2016—2021年六年探索基础上推出的幸福教育师资培养项目,该项目旨在培养一批致力于幸福教育的新型教师和新型父母,期望通过这些接受过系统培训的师资力量更好地推动幸福教育实践。其初衷有三:第一,以中华优秀传统文化和当代科学研究成果促进教师思想道德修养,提升教育教学能力和水平,培养出一批幸福教育的种子教师,进而建设一批幸福教育示范学校。第二,挖掘优秀家长资源,通过专门的选拔、培养,造就一大批有经验、有大爱、以立德树人为使命的“人师”,提升和扩充家长教育师资力量,助力家庭教育和幸福家庭建设。第三,组织教师和家长共同学习,以期促进亲、师之间更充分的交流、理解,探索家校协同育人的有效途径。

北京大学“幸福亲师”项目通过研修班的方式面向全国各级各类学校教师和家长招生,以线上学习为主、线上线下相结合,每期持续105天(15周)。该项目的基本组织实施过程如下。

前期准备。包括:①在北京大学继续教育部申报、立项。②组织招生报名。鼓励以学校为单位、教师与家长组队集体报名,最好是每所学校教师和家长各5~10名。③建群组队。20名左右学员组建一个学习小组,小组成员尽量来自同一所或两所学校。在每个小组任命1~2名组长,并选派1~2名志愿者,以协助开展各项工作。所有成员组成一个大的微信群,主要用于集中研讨、发布通知、分享优秀作业。④组织学员提前购买需要阅读的书籍。

集中研讨。每周周六20:00~22:00为集中研讨时间,其中包括90分钟的专家讲座和30分钟的实践分享。所有课程围绕幸福教育、家庭教育、教师成长设计,每月一个主题,分别是“真爱”“尽责”“成长”,根据主题要求邀请相关领域的专家、学者开展讲座,邀请在前期幸福教育探索中有经验、有心得的优秀教师进行实践分享。

日常读书。提前公布百日阅读计划,并在每周日再次提醒学员本周经典诵读和名著阅读计划任务。每天早上诵读经典,大概10分钟;一个月读完一本教育名著,每周读2~3章。

日常践行。要求教师和家长根据学习进度要求,在各自班级或家庭开展幸福教育实践。在学校,要求教师持续开展幸福小班会、幸福小天使、幸福大天使、书写幸福日志等活动;在家庭,要求家长开展幸福小伙伴、家庭会议、幸福家书等活动,还要求成员以小组或学校为单位开展线下的实践交流分享。

幸福日志。要求所有学员每天撰写并分享“幸福日志”。幸福日志是一种功能性的日记,其中包括“读书明理”“觉察幸福”“三省吾身”等内容,要求撰写者回顾反思每天学习、生活、工作中幸福的时刻,值得感恩的人和事以及一天的主要收获与成长。志愿者每天推选出本小组“精选日志”,项目组成员在“精选日志”中每天再选出3~4篇优秀日志在研修班大微信群中分享,以此相互激励并促进成员之间的持续交流。

总结评优。在项目结束后,每位学员都要完成一份学习总结报告。达到基本学习要求者可以获得“北京大学幸福亲师研修班”结业证书,教师凭结业证书可以获得规定的继续教育学分(105天各类学习折合为82学时)。在撰写幸福日志、开展幸福教育实践等方面表现优异者,可以获得“优秀学员”证书,一所学校如有5位优秀学员则可被评为优秀学校。这些激励方式对于促进学员和学校坚持学习起到了非常积极的作用。

二、项目特色和机理

“幸福亲师”项目在组织和实施方面有诸多与传统培训不同的地方,而这些特色所体现的就是项目组从学理方面对提升研修实效性的诸多考虑。

第一,帮助教师和家长在学习中体证幸福,以激发学员学习的内在动机。幸福是人类永恒的追求,为人民谋幸福、为民族谋复兴是中国共产党的初心使命,也是每一个中国人的初心和使命。教师和家长都是孩子们的榜样,其中就包括成为孩子们幸福生活、幸福成长的榜样,教师和家长只有真正懂得何为幸福、如何追求幸福,才能在言传身教中帮助孩子们走向幸福。许多家长和教师参与“幸福亲师”研修班的动力也确实是来自生活中遭受的挫折、困惑以及对幸福的渴望,是出于对孩子(学生)和家庭无私的爱,而对孩子的爱、对幸福的追求是支持其学习提升的强大动力。需要特别指出的是,在该项目学习中,我们基于中华优秀传统文化提出:幸福不是安逸享乐,真正的幸福是不断向上向善的心安。基于这一幸福观,我们认为,好的教育就应该助人不断向上向善,收获心安幸福。而“幸福亲师”的使命和追求不仅是增加自己和家人的小确幸,更要在“幼吾幼以及人之幼”的利他和奉献中收获人生的大幸福,期望以此作为“幸福亲师”的终身追求和不竭的动力源泉。我们期望学员们能在幸福教育实践中逐渐体证到无私关爱的价值、尽职尽责的心安和勤学改过之后的成长,并从中获得持续学习的内在动力。

第二,通过家长与教师共同学习,发挥同伴效应。在通常的学校实践中,教师一方面参加职后继续教育,另一方面担任家长教育中的“教师”。而在“幸福亲师”研修班中,教师和家长是平等的同学关系。之所以这样安排,一方面是因为在家庭教育、幸福教育等方面,家长确实具有与教师相同的认知水平,甚至一些家长在儿童发展与教育等方面的知识、经验比一些新教师还更丰富;另一方面是响应国家“家校社协同育人”的政策要求,促进教师与家长平等交流,通过相互了解、相互理解实现相互支持与合作。实践证明,通过教师和家长共同听课、共同读书,分享读书、育儿、工作等方面的心得,参加线下学习和交流活动,不仅可以有效促进教师、家长之间深入认识、相互理解,也激发了彼此相互学习与合作的热情。

第三,古代经典与当代名著相结合,力求“道”

“术”兼修。该项目读书内容包括古代经典和当代名著两个部分,古代经典包括《大学》《中庸》《论语》等,当代名著包括《正面管教》《内在动机》《终身成长》《应用学习科学》《被忽视的孩子》等。通过这种安排,期望实现中西互鉴、“道”“术”结合。

第四,理论学习与实践改进相结合,力求知行并进。该项目没有采用线下集中授课的形式,重要原因之一就是希望能将学习与学员的工作、生活相结合。在持续100多天的在职学习中,要求参加学习的每位教师都在自己所在班级持续开展幸福小班会、幸福小天使等活动,开展幸福班级建设;要求每位家长通过撰写幸福家书、召开家庭会议、组建“幸福小伙伴”等实践开展幸福家庭建设,以此帮助亲师在知行并进中体悟幸福、收获成长。

第五,线上与线下结合,提升项目可行性。线上教学包括每周六晚上的集中学习交流、每天的幸福日志打卡以及学员之间的线上单独交流,线下活动包括读书、实践和小组交流等内容。线上学习的最大优势是不受时空限制,省时省钱。由于部分学员在周六确实没有时间同步学习,项目组还提供了课程回放服务,以便于补课或重复收看。以学校或若干个家庭为单位的线下交流则拉近了学员之间的距离,也在一定程度上弥补了线上学习不能充分、直接交流的不足。实践表明,这种组织方式可以有效规避各种不确定因素,保证研修风雨无阻地顺利进行。

三、项目反馈

虽然研修班学员来自五湖四海、互不相识,项目学习持续时间长、任务重,但学习氛围浓厚,学习任务完成情况很好。第一、第二期研修班的课程反馈调查①显示,研修期间参加每周六线上集体研讨会的平均次数为13.74次与13.07次(共15次);完成2本及以上教育经典阅读的学员比例分别为81.9%与72.4%;坚持诵读《大学》《示弟立志说》《论语》等中华优秀传统文化经典超过50天的学员比例分别达到61.1%与50.2%,幸福日志打卡平均天数分别为87.75天与84.65天;幸福日志打卡字数超过200字的比例分别为42.7%与52.9%;完成3封家书的学员比例达到69.9%与57.7%;召开家庭会议的平均次数分别为3.2次与2.76次;结成幸福小伙伴的学员比例为43.6%与42%。此外,第二期研修班的课程反馈单独对班主任学员进行调查,经常、一直坚持召开幸福小班会的学员比例为40.2%;经常、一直坚持组织学生书写幸福日志的比例为33.7%;组织幸福小天使活动3次以上的比例为33.7%;经常、一直坚持组织学生诵读传统文化经典的比例为70.7%。

除了向学员颁发北京大学的结业证书之外,项目组还对学习优秀的学员或团队授予“优秀学员”或“优秀团队”称号。首期亲师班共评选出179名优秀学员以及10个优秀团队,二期亲师班共评选出199名优秀学员以及16个优秀团队。

通过连贯一致、长期不懈的“教”“学”“研”

“修”,学员们大多养成了每日读书明理、觉察幸福、三省吾身的习惯,自觉追求不说谎、不抱怨、不懈怠。在此过程中,学员们不仅更新了对幸福的理解,提升了幸福感,也收获了更加幸福的家庭关系、更积极的工作状态和更好的工作成效。完成百日研修时,两期学员的总体幸福感自评平均分分别为8.32分和8.13分(总体幸福感的自评得分范围为1~10分) 。

具体来看,首期亲师班学员认为本学期自己所教学生在德行和成绩方面“进步很大”的比例达到37.2%,“有一定进步”的比例为55.4%;家长认为自己的孩子本学期在德行和成绩方面“进步很大”的比例达到34.1%,“有一定进步”的比例达到58.5%;家庭关系“改善很大”的比例达到48.2%,“有一定改进”的比例达到47.7%。二期亲师班学员中,有61.1%的学员认为参加学习对个人、家庭幸福有较大提升以及根本改变;55.3%的学员认为参加学习活动对工作有较大提升以及根本改变。

第二期结课调查显示,有88.3%的学员反馈提升了对幸福的认识,90.7%的学员表示提升了感知幸福、创造幸福和分享的能力,83.3%的学员养成了反思反省的意识和习惯,73.5%的学员养成了记录心得收获的习惯,63.8%的学员养成了阅读经典名著的习惯,69.3%的学员培养了更愿意为他人付出的美德。

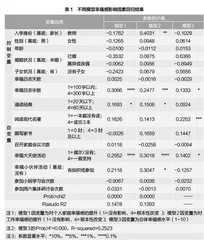

为了进一步探索研修班学习对学员幸福感提升的影响,我们还利用二期亲师班结业调查数据构建了学员幸福感提升的影响因素分析模型,分别以个人家庭幸福感和工作幸福感为因变量构建Oprobit模型,以总体幸福感为因变量构建OLS模型(见表1)。

结果表明,第一,书写幸福日志的字数对个人家庭幸福感、工作幸福感以及总体幸福感的提升均有显著的正向影响,而书写幸福日志天数的影响并不显著。也就是说,只有认真书写、静心反思而非敷衍了事才可能达到提升幸福感的效果。第二,诵读经典变量在模型1与模型2中均显著为正。也就是说,每日诵读中华优秀传统文化经典,让经典浸润心灵能显著改善个人家庭情况与工作状况。而阅读现代名著变量在模型3中显著为正。也就是说,对研修班指定的当代教育名著的阅读完成情况越好,总体幸福感水平越高。第三,开展幸福大天使活动、关爱他人对提升个人家庭、工作的幸福感以及总体幸福感均有显著的正向影响。第四,开展幸福小伙伴活动对家庭幸福感的提升并不显著,但更可能提升工作的幸福感,这可能与学员们开展幸福小伙伴的时间较短、对家庭的影响还未体现有关,也与这种家庭互助组织方式能让家长更好地规划家庭与工作的时间分配有关。此外,性别、年龄、婚姻、子女等模型1、模型2、模型3的控制变量均不显著,这与已有的积极心理学幸福感研究的结论是一致的。当然,由于实践时间短、调查样本小等原因,以上统计分析只是初步和粗略的。