精神之光照亮教育的天空

作者: 成尚荣

【摘 要】精神力量是教育家成长的动因与标识。在长期的奋斗中,教育家们构建了教育家的精神谱系。教育家精神就体现在一个个教育家身上。爱国,是教育家精神的灵魂;风骨,是教育家精神的脊梁;奉献,是教育家精神的人生境界;大学识,是教育家精神的专业标识;实验与创造,是教育家精神的内核。教育家们用精神力量创造了中国教育的辉煌。今天,教育家们用精神力量努力创立具有中国特色的教育学。我们要永续教育家精神谱系,做中国立德树人好教师,成为新时代的“大先生”。

【关键词】教育家 精神谱系 突出特征 时代价值

中国共产党一贯重视精神力量,并在长期奋斗中建构起中国共产党人的精神谱系。在中国式现代化建设中,要回答时代之问、未来之问,我们一定要深入学习习近平总书记关于精神力量的重要论述,坚守共产党人的精神追求,挺起共产党人的精神脊梁,开辟新领域、新赛道,开启新征程。

精神力量也是教育家成长的动因和标识。教育家也在长期的奋斗中,构建了教育家的精神谱系。在教育高质量发展的今天,一定要牢记习近平总书记的指示,梳理教育家的精神谱系,弘扬教育家的精神,让精神力量闪亮起来,回应并落实民族精神和时代精神,努力做新时代“大先生”,投入中国式教育现代化建设中,将立德树人根本任务落实在教育教学全领域全过程,以培养担任民族复兴大任的时代新人为己任,为中国特色社会主义建设提供基础性支撑。

弘扬教育家精神,铸造新时代教师精神力量,首先要厘清教育家精神力量的内涵及特质。马克思指出,“人,并不是跪在世界之外的抽象的存在。人,意味着人的世界,意味着国家,意味着社会”[1]。是什么让人站起来?应该是人的精神。人的站立意味着什么?意味着精神力量。精神力量关乎着国家和民族,精神是“同物质相对的一个哲学范畴,指人所特有的意识、思维活动和一般心理状态”,“唯物主义把精神看作是物质的最高产物,并且对物质具有能动的反作用”[2]。看来,精神高于物质,是对物质的超越,并作用于物质。有学者对精神力量这一概念作了界定:“精神力量是指人的思想意识、思维活动、心理状态中产生的自信、自立、自强的激情和活力,以及自控、自律、自觉的意志和毅力。”[3]这些论述或描述,揭示了精神或精神力量的内涵、特质及其与有关概念之间的关系。

当然,我们也不必拘泥于概念的界定,其实,我们完全可以意会精神或精神力量的内涵,也能自如地运用。习近平总书记多次提到井冈山精神、长征精神、延安精神、雷锋精神、焦裕禄精神、红旗渠精神……这些精神都是具体的、鲜活的、可感知的、可触摸的,仿佛一幅幅动人心魄的画,浮现在我们眼前。精神与人不可分离,与人的活动和作为分不开,教育家精神一定要生动、具体地体现在教育家身上。我们可以从教育家身上发现教育家精神,一个个教育家的精神力量编织成了教育家的精神谱系。

一、“叫醒中国”与“中国麦种”:爱国是教育家精神的灵魂

马相伯,是复旦大学、向明中学等学校的创始人兼首任校长,是蔡元培、于右任、邵力子、黄炎培、李叔同、陈寅恪等著名人士的老师,被称为“教育家的教育家”。马相伯漫长的一生跨越了帝制和民国两个时代,他的人生也和中国的近现代历史一样波澜壮阔。他一心为教育、办学校、为国家培养人才。他曾说:“我是一只狗,只会叫,叫了一百年,还没有把中国叫醒。”[4]确实如此,马相伯曾经有过惊世骇俗之举—把自己在松江、青浦等地的田产共计三千亩全部捐献出来,办学兴学。有人表示怀疑,他特立下字据,并在字据上补写八个字:“自献之后,永不反悔。”他认为这是他晚年办学兴学的沉舟之举。尽管没有把中国“叫醒”,但他真的叫了,而且叫了一辈子。马相伯的“叫”其实是用自身行动来唤醒,他的“叫醒中国”是教育家的伟大精神。1939年,马相伯迎来百岁诞辰,中共中央的致电是:“国家之光,人类之瑞。”[5]这八个字凝练了马相伯的爱国精神之崇高、伟大:国家之光,熠熠闪光;人类之瑞,教育家是人类精神的灵魂,召唤人民,开启救国征程。至今我们的耳畔仍能响起马相伯的演讲词:“读书不忘救国,救国不忘读书。”爱国,是所有教育家精神的灵魂,马相伯是杰出代表。

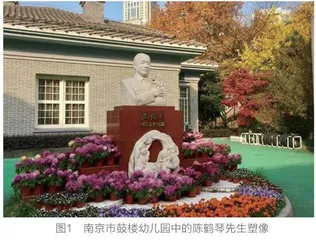

我们还自然想起陈鹤琴。一百年前,陈鹤琴创建了中国第一所实验幼稚园—南京市鼓楼幼儿园。当时他的办学宗旨就是走中国化、科学化、大众化幼教之路。他确定的培养目标是:“做人,做中国人,做现代中国人。”他对“福禄贝尔、蒙台梭利等人的西方主要幼儿教育思想进行了深入的分析,分析了他们的优势,也指出了他们的不足,言之成理,以理服人,教导人们不要盲从”[6]序4。“陈鹤琴认为,幼儿教育的研究,关注国情是主要的原则,只有结合国情,才能产生科学和有效的教育。”[6]302他还说:“我们办幼稚教育就是要大田种麦……但你知道大田种麦需要麦种,这麦种从哪里来?当然也可以向外国去买。但从外国买来的麦种能适应中国的土壤和气候吗?我办鼓楼幼稚园就是要为大田提供中国麦种这个目的。”[6]338中国化、中国人、中国国情、中国大麦田、中国麦种……中国,装在他的胸中,为了中国麦种,他说自己是骆驼,驮着学生走过沙漠,走向绿洲;自己是狮子,勇猛、坚韧,克服一切艰难困苦;自己又是孩子,具有无穷的想象力、创造力。陈鹤琴像骆驼、像狮子、像婴孩,依据哲学家尼采的理念来说,这就是达到了人生最完美的境界,不愧是“中国幼教之父”。

习近平总书记强调,爱国主义始终是中华民族坚强团结在一起的精神力量。以爱国主义为核心的伟大民族精神,深深熔铸在我们的民族意识、民族品格、民族气质之中,熔铸在我们民族的生命力、凝聚力、创造力之中。教育家的爱国主义精神影响着一代又一代中华民族的子弟,用我们的血肉筑成我们新的长城。

二、独立人格,自由思想:风骨是教育家精神的脊梁

孟子曾提出“大丈夫精神”:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”教育家正是孟子称作的“大丈夫”,具有“大丈夫精神”。“大丈夫”成了教育家的别称,“大丈夫精神”成为教育家的风骨。风骨,充分体现了教育家的骨气,这样的骨气映射的是中华民族的志气、豪气、底气和不可动摇的钢铁般的信念与意志。

陈寅恪先生是一个有风骨的教育家。他给中国知识分子和教育家留了一份珍贵的历史底稿。这份历史底稿的主题是:独立之精神、自由之思想。他曾经这么说:“唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀与天壤而同久,共三光而永光。”这是陈寅恪为好友王国维写的铭文,实则是陈寅恪的“夫子之道”,是教育家风骨丰厚内涵的高度凝练,光照万年,不朽永存。1941年,太平洋战争爆发,日本占领香港,陈寅恪立即辞职赋闲。战时的香港物资匮乏,即使是教授,生活也十分困难。有一次宪兵队上门“慰问”,士兵把一袋上好的面粉送到陈寅恪家中,陈寅恪和他夫人硬生生地把一袋面粉推出了门。1942年,日本侵略者占领上海,为了粉饰时局,专门派人上门拜访陈寅恪,请他出山授课,陈寅恪坚决回绝。中国知识分子绝不会为侵略者做一切事,哪怕是一点点,只为祖国学术才会闪现风骨之神力。独立之精神、自由之思想,正是中国人应有的气节,刚正不阿,重的是中国知识分子的气节,重的是教育家的尊严。没有风骨,何来的教育家?又何来的风格?风骨是教育家的精神脊梁。

“独立之精神,自由之思想”,也是教育家的学术思想和品格的坚守。陈寅恪说:“结社之首要在于有共同的崇高理想,有此精神才能团结巩固,成就事业,造福于民。”他又指出:“学说有错误,这是可以商量的……我的学说也有错误,也可以商量。个人之间的争吵,不必芥蒂。我、你都应该如此。”学者的争吵,为的是学术思想的独立,学术问题的商量,乃是谦逊的学术美德和深度的自由。他还说,“独立精神和自由意志是必须争的,且须以生死力争”。“以生死力争”,是对“独立之精神,自由之思想”这一学术风骨的争取和捍卫。“独立之精神,自由之思想”不只是表现为个人的学术尊严,而且内蕴着学术品格的谦逊、相互包容的胸怀。教育家告诉我们,虚怀若谷才会有真正的精神独立和思想自由。教育家永远处在积极而紧张的思想生活中,锻造了教育家的风骨,而风骨让教育家挺起了精神脊梁,维护的绝不是个人的利益,而是用精神和思想让我们、让世界看到了中华民族的伟大正面。

三、“捧着一颗心来,不带半根草去”:奉献是教育家精神的人生境界

陶行知有着鲜明的教育家精神标识:“人生为一大事而来,做一大事而去。”“捧着一颗心来,不带半根草去。”他的精神在“来去”之间。一来一去,来来去去,想的都是教育,为的都是孩子,将国家民族装在心里。笔者称他的精神是“来去精神”,“来去精神”实质是奉献精神。奉献,是教育家的道德人格,是教育家的人生境界。

教育家把自己奉献给孩子。陶行知“爱满天下”,而他对学生最深刻的爱是“千教万教教人求真,千学万学学做真人”,培养学生的创造精神。他在《创造宣言》中说,教育者所要创造的是真善美的活人……先生创造学生,学生创造学生,学生先生合作而创造值得彼此崇拜之活人。他竭力呼吁:“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人……”他的学生汪达之,在他的精神感召、鼓舞下,组织、带领新安旅行团在全国各地宣传中国共产党的抗日救国主张,历经17年之多,行程2.5万千米,足迹遍及今天的22个省、自治区、市。从淮安出发时只有14名基本学生,后来逐步发展到600多名团员。他们参加宣传抗日战争、解放战争,并参加新中国建设。陶行知赞誉他们是“划分新时代”的“伟大宝藏”,“一群小好汉,保卫大武汉”。新安旅行团是陶行知、汪达之这两位教育家奉献给孩子们最珍贵的人生礼物,而孩子们用自己的行动“奉献”了又一“少年中国说”,共同唱响了奉献之歌。

教育家把自己奉献给教师。“大学、大楼、大师”之关系说,正是梅贻琦对教师、大师价值最通俗又最深刻的描述,也是对教师、对大师最根本的尊重。他常说:“校长的任务就是给教授搬搬椅子,端端茶水。”他治校的策略就是三个字—“吾从众”。这个“众”,主要指的是教授。梅贻琦的“大师之谓”,邀来、引来了一大批知名学者、科学大家云集清华大学,后来又影响了西南联合大学。大师们心情舒畅,人格独立,无问东西,一心为清华效力,为祖国效力;把自己奉献给教师,无问自己,献给中华民族。这就是精神,是崇高的道德品格,闪耀着灵魂之光。

教育家把自己奉献给学校。竺可桢是把自己奉献给学校的楷模。抗战时期,北京大学、清华大学、南开大学三所大学搬迁到昆明,合并为西南联合大学。竺可桢想的是:浙江大学该怎么办?在竺可桢的带领下,浙江大学自浙西天目山、建德到赣中吉安、泰和,又从赣中吉安到桂北宜山到黔北遵义,四次迁徙,行走了3500千米,历尽千山万水、艰难险阻,吃尽千辛万苦。就在长达两年的迁徙中,竺可桢的妻子和一个儿子都生病离世,他遭到令人难以忍受的打击,可他用自己的双肩、双手和双脚,保存并发展了浙江大学。也许这正是竺可桢所大力倡导、执着坚守的“求是”校训的集中体现。今日之浙江大学,为党育人,为国育才,与竺可桢舍己家、为大家、为国家的奉献精神和道德品格分不开。

教育家把自己献给孩子、献给教师、献给学校,就是把自己献给祖国。教育家的人生经历,让我们感慨万千,敬佩不已;教育家的人生境界,我们虽不能至,却心向往之,高山仰止,努力不息,进步不止。

四、“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”:大志向、大学识是教育家精神的专业标识

梁漱溟在“文化大革命”中受到批判,当有人问他的感想时,他脱口而出:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”铿锵有力,可谓响彻天宇,表达了他的信仰、志向、抱负、意志,以及对自己理想与使命的矢志不渝。他认为自己只是一介匹夫,普通、平常不过,却不失匹夫之志。其实,他是教育家,是大家,“可夺帅、不可夺志”同时也道出了他的宏大志向、深厚学养与对学术价值的坚信不疑、坚定不移。所有教育家都有自己的专业,表现出专业精神的坚定、专业学术的深邃、专业品格不可改变的信心和决心。

梁漱溟的专业精神集中表现为对平民的悲悯,对乡村教育的大情怀。有一天,他在大街上行走,看到一位白发老人十分吃力地拉着人力车艰难前行,体力不支,但坐车的人凶狠地催促老人快跑。老人又怕又急,重重地跌倒在地,嘴里流出了鲜血,连胡子都被染红了。梁漱溟当时眼里也掉出泪来。从此以后,他再也没有坐过人力三轮车。正是这样的悲悯情怀、恻隐之心让他生出了投身乡村运动的大志向、大情怀。在梁漱溟波澜壮阔、曲折丰富的人生中,唯有乡村运动使他的人生理想得以真正实现,因为他一直努力构建宏大的社会改造实验场,推动他的乡村建设思想的落地。在那个年代,他的思想与社会设计是不能实现的,但他的大情怀、大思想、大设计,无不表现了他的专业志向。